①表面張力の実験です

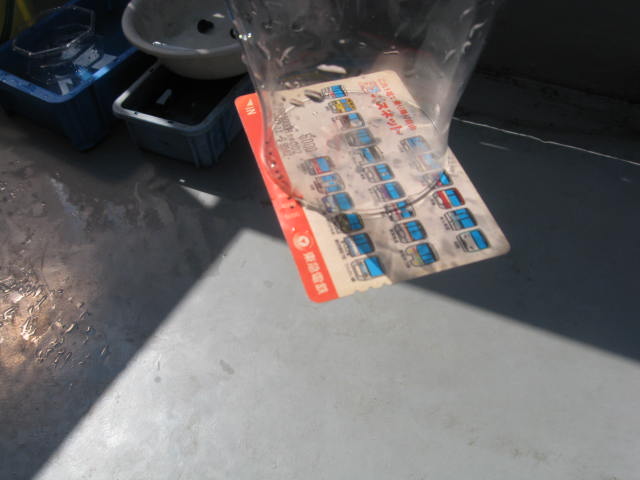

カードの場合

中にビー玉の様な重たいもの

を入れても水はこぼれない

凹面状になっている

若干水がこぼれる

ことがあります。

向こうの花が写っている

Return Home 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表 「気象実験クラブ」入会案内。気象実験(#M0)

実験の様子を写真で紹介します。

実験項目および内容は、随時追加、修正、改良しています。 Originated 2007-07/08 Last Updated 2007-07/08, 2009-05/23, 6/29

★ タッチダウンする竜巻を作ろう、 後援:川崎市教育委員会

EXPMM0 ワイングラスで表面張力を楽しむ (ワイングラス、プラスチックカード、ハンカチ或いはガーゼ、水) EXPMM1 連成振子 (細い棒、ゼムピン) EXPMM2 タッチダウン (ペットボトル、プラスチックの平板) EXPMM3 気圧のバランス (ペットボトル、蓋、ビニールチューブ、水) EXPMM4 アニメーションでみる雲の動き (PCアニメーション) EXPMM5 雨粒を作る (ペットボトル、ビニールチューブ、湯呑茶碗、容器2個、湯、冷水) EXPMM6 着氷現象 (冷凍庫、飛行機の模型) EXPMM7 低温実験室を作る (ペットボトル、試験管、氷、塩) EXPMM8 天井の結露(温湯+コップ+プラスチックの平板)、平板表面下の露の観察、露点 |

①表面張力の実験です |

②ハンカチの場合 凹面状になっている 若干水がこぼれる ことがあります。  |

③ハンカチの場合 向こうの花が写っている  |

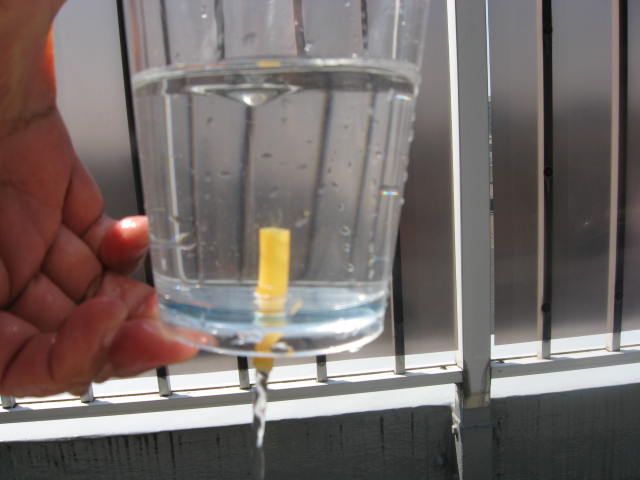

・ワイングラスに水を入れずに、ワイングラス+カード、で水の表面張力の力を確認します。

グラスの縁には、少しだけ水を付着しておきます。

写真左:カードが表面張力だけの力で、グラスにくっついている状態です。

このとき、カードに小穴をあけておくと、カードの上面・下面には同じ大きさの圧力がかかります。

写真右:穴の開いていない漬物等のごく軽い容器やふたも同様にくっつきます。

なお、このとき、グラス全体を手の平で温めると、やがて蓋は落下します。

・ワイングラスに水を入れずに、ワイングラス+カード、で水の表面張力の力を確認します。

グラスの縁には、少しだけ水を付着しておきます。

写真左:カードが表面張力だけの力で、グラスにくっついている状態です。

このとき、カードに小穴をあけておくと、カードの上面・下面には同じ大きさの圧力がかかります。

写真右:穴の開いていない漬物等のごく軽い容器やふたも同様にくっつきます。

なお、このとき、グラス全体を手の平で温めると、やがて蓋は落下します。

・この表面張力とは直接関連しませんが、同じ実験を器材をつかうので、

実験43 ワイングラスで音楽をも引き続き行ってみましょう。

同じワイングラス、水を使うことが出来、便利です。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・この表面張力とは直接関連しませんが、同じ実験を器材をつかうので、

実験43 ワイングラスで音楽をも引き続き行ってみましょう。

同じワイングラス、水を使うことが出来、便利です。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

連成振子の実験です |

①タッチダウンの実験です | ②タッチダウン 小さい泡が下がり、次に渦が垂れ下がってくる  |

③タッチダウン 渦が底部の小穴に届く  |

④タッチダウンの実験です | ⑤タッチダウン 小さい泡と渦の垂れ下がり  |

⑥タッチダウン 渦が底部の小穴に届く  |

⑦タッチダウンの実験です | ⑧タッチダウン 渦の垂れ下がり  |

⑨タッチダウン 渦がチューブの小穴に届く  |

⑩タッチダウンの実験です | ⑪タッチダウン 渦の垂れ下がり  |

⑫タッチダウン 渦が蓋の小穴に届く  |

・別の種類の渦巻の作り方:

実験11 竜巻2重連。

・関連実験:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験

EXPM64 渦の下の圧力 (回転流体下の静水圧実験)

EXPMA9 スピンダウン

EXPMM3 気圧のバランス

・タッチダウンのVideo:

タッチダウン

タッチダウン

・TornadoVideos.net、You Tube より引用:

Kansas on June.12,2004 Manitoba on June 22, 2007

・別の種類の渦巻の作り方:

実験11 竜巻2重連。

・関連実験:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験

EXPM64 渦の下の圧力 (回転流体下の静水圧実験)

EXPMA9 スピンダウン

EXPMM3 気圧のバランス

・タッチダウンのVideo:

タッチダウン

タッチダウン

・TornadoVideos.net、You Tube より引用:

Kansas on June.12,2004 Manitoba on June 22, 2007

・海外の気象関連実験:

・米国の気象実験(トルネード等)

・米国の子供向けの気象実験

・米国の子供向けの気象実験

・米国のトルネード実験と竜巻のときの注意

・米国の子供向けの気象実験

・米国、物理・天文などの実験、子供向け。実演。

・米国、物理、Home Experiments

・Home Experiments

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・海外の気象関連実験:

・米国の気象実験(トルネード等)

・米国の子供向けの気象実験

・米国の子供向けの気象実験

・米国のトルネード実験と竜巻のときの注意

・米国の子供向けの気象実験

・米国、物理・天文などの実験、子供向け。実演。

・米国、物理、Home Experiments

・Home Experiments

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

①左:先ず、下の写真⑤の状態を上下逆転する。上のボトルの水が数cm程度下のボトルに落ちるが、 やがて全体がほとんど静止する。又は、泡がゆっくり間欠的に立ち上る。 下のボトル内の空気圧は外気圧に等しい。 |

④左:ボトルを上下逆転し、上のボトルで渦巻を作る。このとき、水位はチューブ位置より高いが、水はこぼれ出ない。 |

・連結後、小穴を開けます。直径8mm程度。

・一方のペットボトルの胴体上部に小穴を開け、ビニールチューブを差し込みます。

ボトルの内外の空気の圧力を、ある時点において、同じにすることができます。

#M34 実験の実行と結果

・ボトルの一方に水を入れ、上側にして、回転させます。

・竜巻となって、下のボトルへ流下します。

・流下中、ビニールチューブから水が流出しないことを確認してください。

(若干こぼれることもあります。)

#M35 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・この実験に先行して、チューブのついた方のボトルに水を入れ、

穴の開いていない蓋をして、全体をさかさまにします。

・このとき水がこぼれないでしょう。気圧がいかにバランスするかを確認してください。

#M36 実験の解説 and/or 関連実験

・ボトル内部の空気の圧力、水の力が、チューブを介したボトル外の空気の圧力

に等しくなるよう、これら3種類の力のバランスが成立し、チューブから水が漏れません。

・力がバランスしていることを、実感する方法として、上のペットボトル、

又は、下のペットボトルの胴体を指で挟んで軽く押してみます。

すると、チューブの途中まであった水が、押し出されそうになることで、分かります。

#M37 【追加実験、考察等】

・これまでに行った圧力や竜巻に関する実験も参考にしてください。

さかさまのビン

竜巻2重連

タッチダウン

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・連結後、小穴を開けます。直径8mm程度。

・一方のペットボトルの胴体上部に小穴を開け、ビニールチューブを差し込みます。

ボトルの内外の空気の圧力を、ある時点において、同じにすることができます。

#M34 実験の実行と結果

・ボトルの一方に水を入れ、上側にして、回転させます。

・竜巻となって、下のボトルへ流下します。

・流下中、ビニールチューブから水が流出しないことを確認してください。

(若干こぼれることもあります。)

#M35 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・この実験に先行して、チューブのついた方のボトルに水を入れ、

穴の開いていない蓋をして、全体をさかさまにします。

・このとき水がこぼれないでしょう。気圧がいかにバランスするかを確認してください。

#M36 実験の解説 and/or 関連実験

・ボトル内部の空気の圧力、水の力が、チューブを介したボトル外の空気の圧力

に等しくなるよう、これら3種類の力のバランスが成立し、チューブから水が漏れません。

・力がバランスしていることを、実感する方法として、上のペットボトル、

又は、下のペットボトルの胴体を指で挟んで軽く押してみます。

すると、チューブの途中まであった水が、押し出されそうになることで、分かります。

#M37 【追加実験、考察等】

・これまでに行った圧力や竜巻に関する実験も参考にしてください。

さかさまのビン

竜巻2重連

タッチダウン

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#M43 実験装置の製作 and/or 準備

・カメラ、しっかりした三脚、レリーズ。

#M44 実験の実行と結果

・いずれも、自宅で撮影したものです。

・いつも目に入っているものですが、少しの時間辛抱して同一方向をみていると、

①流れとしての変化と、②その場所における形状の変化、

の2種類の変化があることに気づきます。

#M43 実験装置の製作 and/or 準備

・カメラ、しっかりした三脚、レリーズ。

#M44 実験の実行と結果

・いずれも、自宅で撮影したものです。

・いつも目に入っているものですが、少しの時間辛抱して同一方向をみていると、

①流れとしての変化と、②その場所における形状の変化、

の2種類の変化があることに気づきます。

■見どころ → ①流れとしての変化:

雲の団塊が流れてくる様子。

(300x230pix,47pic,JPG 6KB/pic.Total size≒250KB)

| |

■見どころ → ②同一場所における形の変化:

同じ場所で、雲が発生し、消える様子。

(300x230pix,64pic,JPG 6KB/pic.Total size≒360KB)

| |

■見どころ → ②同一場所における形の変化: 60Km遠方の房総半島に発生した積乱雲の動きの変化 積乱雲の上昇の写真をここに準備中。 個々の写真は、1分ごとに撮影し、45分間連続撮影したものです。 |

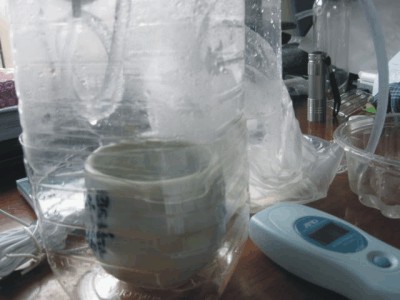

#M53 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル、ビニールチューブ、湯呑茶碗、容器2個、湯、冷水。

#M54 実験の実行と結果

・茶碗に湯を入れ、これをペットボトルの底に置く。

・ビニールチューブを小さく一回巻いてボトル上部から垂らす。

・このとき、チューブ両端をボトルの外部に出し、チューブに冷水を通す。

・系が自然に定常状態になるのに10数分かかる。

(チューブ表面を予め温度低下し、チューブ表面を多少ぬらせておけば、

定常状態に至る時間を短縮できる、と考えられます。)

・やがて、ボトル内のチューブ最下端の表面に雨粒が出来、成長し、やがて落下する。

・そして、また次の雨粒が出来始める。

・粒ができるまでの時間は、20秒〜90秒です。

#M55 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・凝結促進のために、湯をつかって水蒸気の蒸発を促す。

・水蒸気を何の上に凝結させるか、いろいろあります。

缶、釘、ゼムピン、鳥の羽、糸、、、、

・今回は、ビニールチューブ表面上とした。

・このチューブの温度をできるだけ低くする必要がある。

・このため、チューブに冷水を継続的に通すため、サイフォンの原理を使った。

参照→実験#90の サイフォンを始動する の#907の箇所

#M56 実験の解説 and/or 関連実験

・原理は単純です。

・どのように見せるか、いろいろ考えられます。

・蒸発し、上昇した水蒸気が、冷たい物体にあたって、そこで、露点に達し、凝結しました。

・こちらの実験も見てください→実験#47、グラスの結露

#M57 【追加実験、考察等】

・装置を改良しました。

左:装置全景、のぞき窓をもうけた、

中:装置全景、

右:チューブ下端に水滴が形成されつつある

#M53 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル、ビニールチューブ、湯呑茶碗、容器2個、湯、冷水。

#M54 実験の実行と結果

・茶碗に湯を入れ、これをペットボトルの底に置く。

・ビニールチューブを小さく一回巻いてボトル上部から垂らす。

・このとき、チューブ両端をボトルの外部に出し、チューブに冷水を通す。

・系が自然に定常状態になるのに10数分かかる。

(チューブ表面を予め温度低下し、チューブ表面を多少ぬらせておけば、

定常状態に至る時間を短縮できる、と考えられます。)

・やがて、ボトル内のチューブ最下端の表面に雨粒が出来、成長し、やがて落下する。

・そして、また次の雨粒が出来始める。

・粒ができるまでの時間は、20秒〜90秒です。

#M55 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・凝結促進のために、湯をつかって水蒸気の蒸発を促す。

・水蒸気を何の上に凝結させるか、いろいろあります。

缶、釘、ゼムピン、鳥の羽、糸、、、、

・今回は、ビニールチューブ表面上とした。

・このチューブの温度をできるだけ低くする必要がある。

・このため、チューブに冷水を継続的に通すため、サイフォンの原理を使った。

参照→実験#90の サイフォンを始動する の#907の箇所

#M56 実験の解説 and/or 関連実験

・原理は単純です。

・どのように見せるか、いろいろ考えられます。

・蒸発し、上昇した水蒸気が、冷たい物体にあたって、そこで、露点に達し、凝結しました。

・こちらの実験も見てください→実験#47、グラスの結露

#M57 【追加実験、考察等】

・装置を改良しました。

左:装置全景、のぞき窓をもうけた、

中:装置全景、

右:チューブ下端に水滴が形成されつつある

・雨粒の形を検討する実験は、こちらです。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・雨粒の形を検討する実験は、こちらです。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#M63 実験装置の製作 and/or 準備

・冷凍庫、ビールや缶詰の空き缶。

・空き缶を飛行機の形に「切り抜き」、飛行機の模型を作ります。

#M64 実験の実行と結果

・出来上がった模型の飛行機を冷凍庫(温度=−20℃、湿度=35%)の中に入れ、放置します。

・冷凍庫から取り出してみたところ、模型の飛行機の一部にごくわずかでしたが、

主翼にわずかながら「氷らしきもの」が見られました。しかし1〜2秒後に消えてしまいました。

#M65 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・冷凍庫の中で、氷が形成される過程が見えない欠点がある。

・冷凍庫内部の湿度が低い場合は、着氷の出来が良くありません。

・そこで、思い切って「ドライアイス」を使って、機体を冷却し、空気中の水蒸気を

凝結することを考えました。下記#M67の追加実験を見てください。

#M66 実験の解説 and/or 関連実験

・氷点下の空気層の中で、水蒸気が昇華し、或いは浮遊する水滴が氷となって

物体表面に形成されます。

・この実験で、模型飛行機の機体にできた氷は、空気中の水蒸気が昇華してできた「霜」と考えられる。

・過冷却水に起因する着氷実験は、別の実験となる。

実験#45、凍らない水を作る で過冷却水を作っていますので、

この#M6実験と組み合わせるとよいと考えられます。

#M67 【追加実験、考察等】

・ドライアイスの温度は−70℃程度まで下がるはずですが、

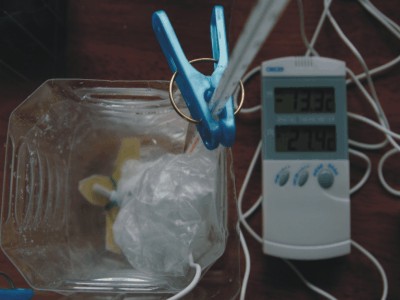

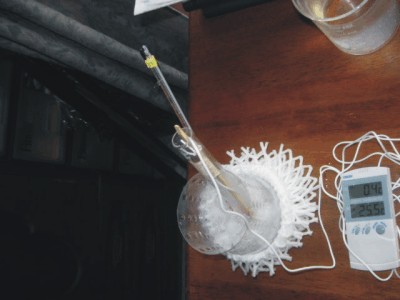

ビニール袋に入れた状態で、袋の下面にセンサーをおいた状態では−34.6℃程度となりました(写真)。

#M63 実験装置の製作 and/or 準備

・冷凍庫、ビールや缶詰の空き缶。

・空き缶を飛行機の形に「切り抜き」、飛行機の模型を作ります。

#M64 実験の実行と結果

・出来上がった模型の飛行機を冷凍庫(温度=−20℃、湿度=35%)の中に入れ、放置します。

・冷凍庫から取り出してみたところ、模型の飛行機の一部にごくわずかでしたが、

主翼にわずかながら「氷らしきもの」が見られました。しかし1〜2秒後に消えてしまいました。

#M65 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・冷凍庫の中で、氷が形成される過程が見えない欠点がある。

・冷凍庫内部の湿度が低い場合は、着氷の出来が良くありません。

・そこで、思い切って「ドライアイス」を使って、機体を冷却し、空気中の水蒸気を

凝結することを考えました。下記#M67の追加実験を見てください。

#M66 実験の解説 and/or 関連実験

・氷点下の空気層の中で、水蒸気が昇華し、或いは浮遊する水滴が氷となって

物体表面に形成されます。

・この実験で、模型飛行機の機体にできた氷は、空気中の水蒸気が昇華してできた「霜」と考えられる。

・過冷却水に起因する着氷実験は、別の実験となる。

実験#45、凍らない水を作る で過冷却水を作っていますので、

この#M6実験と組み合わせるとよいと考えられます。

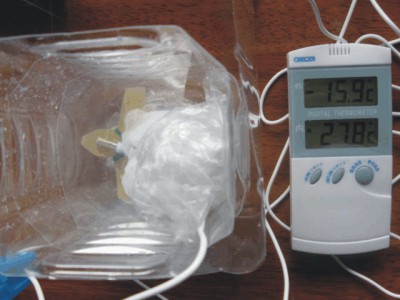

#M67 【追加実験、考察等】

・ドライアイスの温度は−70℃程度まで下がるはずですが、

ビニール袋に入れた状態で、袋の下面にセンサーをおいた状態では−34.6℃程度となりました(写真)。

左:ドライアイスを袋に入れた状態での実験開始時点、装置全景と飛行機模型

(袋入りドライアイス、機首部分、デジタル温度計のセンサー部分が写っている。)

中:約10分程で、機首部分の着氷が明瞭になってきた

右:約30分程で、着氷状況がさらに明瞭になると期待したが、全体の温度上昇のためか、

氷の発達はみられなかった。

左:ドライアイスを袋に入れた状態での実験開始時点、装置全景と飛行機模型

(袋入りドライアイス、機首部分、デジタル温度計のセンサー部分が写っている。)

中:約10分程で、機首部分の着氷が明瞭になってきた

右:約30分程で、着氷状況がさらに明瞭になると期待したが、全体の温度上昇のためか、

氷の発達はみられなかった。

・ビニール袋からドライアイスを取り出し、機体の上に直接置いた状態での機体表面温度は−46.6℃(写真)を示しました。

温度は、非常に低いです。然しながら、氷の形成は芳しくありません。

・ビニール袋からドライアイスを取り出し、機体の上に直接置いた状態での機体表面温度は−46.6℃(写真)を示しました。

温度は、非常に低いです。然しながら、氷の形成は芳しくありません。

・水蒸気或いは微小な水滴を適切に供給すれば、氷が発達すると考えられます。すぐ思い出されるのが蔵王の

「樹氷」ですが、気象の事典には、「0℃以下に過冷却した霧や雲の微細な水滴が立木や建物に次々に付着して

瞬間的に凍り、無数の細かな氷粒の集まりとなった、白色不透明のもろい氷」と、記載あります。

・Wikipediaの「着氷」説明、簡潔な記載と参考情報あり。

・NASAの航空機着氷研究(Tailplane icing problem)、ビデオをつかって説明しています。

・なお、専門家の話によれば、航空機は、主翼を加熱して着氷防止しています。

・また、話題は飛びますが、機体表面の一部は、気流の断熱圧縮により、約30℃温度上昇するそうです。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・水蒸気或いは微小な水滴を適切に供給すれば、氷が発達すると考えられます。すぐ思い出されるのが蔵王の

「樹氷」ですが、気象の事典には、「0℃以下に過冷却した霧や雲の微細な水滴が立木や建物に次々に付着して

瞬間的に凍り、無数の細かな氷粒の集まりとなった、白色不透明のもろい氷」と、記載あります。

・Wikipediaの「着氷」説明、簡潔な記載と参考情報あり。

・NASAの航空機着氷研究(Tailplane icing problem)、ビデオをつかって説明しています。

・なお、専門家の話によれば、航空機は、主翼を加熱して着氷防止しています。

・また、話題は飛びますが、機体表面の一部は、気流の断熱圧縮により、約30℃温度上昇するそうです。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#M73 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル、試験管、氷、塩、棒温度計、デジタル温度計。

・ペットボトルの下半分を切り取り、容器とする。

#M74 実験の実行と結果

・容器に氷と水を入れ、塩を入れかき混ぜる。

・試験管にデジタル温度計のセンサー部分をいれ、試験管と一体にして、容器に浸ける。

・試験管内部の空気温度を計測する。

・最初、「氷+塩+水」で低温化をもくろんだ。(写真左)

氷+塩+水の温度は、−8℃程度となったが、それ以下にはならず。

試験管内部の空気温度は、−3℃程度どまりとなった。

・これでは、過冷却水はできない。

・次に、「氷+塩+水」で、水の量をできるだけ少なくし、塩を増量し、かきまぜた。(写真右)

氷+塩+水の温度は、−15℃程度となった。

試験管内部の空気温度は、−5.9℃まで下がった。

・これなら、過冷却水ができそうだ。

・今回の実験は、ここで、いったん中断し、さらなる低温化を【追加実験】として行うつもりである。

#M75 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・「氷+塩+水」において、水の量は少なく、塩の量は多くすると、低温の環境が作り出せそうです。

・氷の凝固点降下は、塩を入れると低下することには間違いないが、系における液体の水の温度を下げる

ことではない。従って、過剰な液体の水の存在は、低温化を狙う場合には、支障となる、と言う体験的

理解にいたった。

#M76 実験の解説 and/or 関連実験

・氷の凝固点降下の性質を利用して、低温な状態をつくりだす。

●=以下準備中です。

#M77 【追加実験、考察等】

・更なる低温化を目指し、試験管の低温実験室を作る。

たぶん、多量の氷、多量の塩、容器も大きいものに変更して実験環境を構築すると、

さらなる低温状態を作り出せ、時間的にも低温状態を維持させ、外部的温度変化にも余り

影響されない状態を作り出せる、と考えられる。2009-6/16

#M73 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル、試験管、氷、塩、棒温度計、デジタル温度計。

・ペットボトルの下半分を切り取り、容器とする。

#M74 実験の実行と結果

・容器に氷と水を入れ、塩を入れかき混ぜる。

・試験管にデジタル温度計のセンサー部分をいれ、試験管と一体にして、容器に浸ける。

・試験管内部の空気温度を計測する。

・最初、「氷+塩+水」で低温化をもくろんだ。(写真左)

氷+塩+水の温度は、−8℃程度となったが、それ以下にはならず。

試験管内部の空気温度は、−3℃程度どまりとなった。

・これでは、過冷却水はできない。

・次に、「氷+塩+水」で、水の量をできるだけ少なくし、塩を増量し、かきまぜた。(写真右)

氷+塩+水の温度は、−15℃程度となった。

試験管内部の空気温度は、−5.9℃まで下がった。

・これなら、過冷却水ができそうだ。

・今回の実験は、ここで、いったん中断し、さらなる低温化を【追加実験】として行うつもりである。

#M75 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・「氷+塩+水」において、水の量は少なく、塩の量は多くすると、低温の環境が作り出せそうです。

・氷の凝固点降下は、塩を入れると低下することには間違いないが、系における液体の水の温度を下げる

ことではない。従って、過剰な液体の水の存在は、低温化を狙う場合には、支障となる、と言う体験的

理解にいたった。

#M76 実験の解説 and/or 関連実験

・氷の凝固点降下の性質を利用して、低温な状態をつくりだす。

●=以下準備中です。

#M77 【追加実験、考察等】

・更なる低温化を目指し、試験管の低温実験室を作る。

たぶん、多量の氷、多量の塩、容器も大きいものに変更して実験環境を構築すると、

さらなる低温状態を作り出せ、時間的にも低温状態を維持させ、外部的温度変化にも余り

影響されない状態を作り出せる、と考えられる。2009-6/16

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

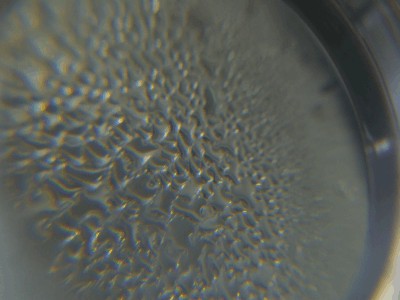

①天井の結露。 |

②天井の結露。 水滴が大きくなり、周囲の水滴と併合し、不定形になる

|

・水滴は半球状になるが、球の直径はもう少し小さくなります。参照→実験#51 雨粒の形

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・水滴は半球状になるが、球の直径はもう少し小さくなります。参照→実験#51 雨粒の形

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表