①光の屈折

真上から見た場合

竹ひごはみな平行に見える

やや斜めから見た場合

水槽の底面下に置いたたけひごが浮き上がって見える

さらに目線を下げて見た場合

竹ひごが完全に浮き上がって見える

Return Home 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表気象実験(#N0)

実験の様子を写真で紹介します。

実験項目および内容は、随時追加、修正、改良しています。 Originated 2009-06/18 Last Updated 2009-6/18, 7/27, 8/31, 9/27, 10/27

EXPMN0 光の屈折 (水槽、長い棒(竹ひご)、穴のあいた硬貨、針金、プリズム、飛行機モデル、水、空気) EXPMN1 真空の力 (シリンジ、紐、水、クリップ、ビニールチューブ、秤) EXPMN2 ピペットの原理 (ペットボトル、ピペット、容器、水、ビニールチューブ) EXPMN3 グラスに入ったヒビ (グラス、水、冷凍庫) EXPMN4 パラシュートの穴 (紙、糸、シール) EXPMN5 ランキンの複合渦 (洗面器、紙片、棒、水) EXPMN6 地球影 (日の出、日没時の低空の観察) EXPMN7 噴水を作る (レジ袋、水、セロテープ、つま楊枝、洗濯ばさみ) EXPMN8 高気圧と低気圧 (ペットボトル、ビニールチューブ、風船、洗面器) EXPMN9 理想気体の状態方程式 (水またはドライアイス、ビニール袋または風船) |

①光の屈折 |

②光の屈折 やや斜めから見た場合 水槽の底面下に置いたたけひごが浮き上がって見える  |

③光の屈折 さらに目線を下げて見た場合 竹ひごが完全に浮き上がって見える

|

④光の屈折 |

⑤光の屈折 さらに目線を下げて見た場合 物体が浮き上がって見える

|

⑥光の屈折 |

⑦光の屈折と反射 斜め下から見た場合 正立画像と逆転画像が見える  |

⑧光の屈折と反射 物体を飛行機モデルに変えて見た、 正立画像と逆転画像が見える

|

⑨光の屈折 |

⑩光の屈折 プリズムの頭部を水面に出して 直線状の物体とプリズムを若干離した状態にして 画像を見ると、バラバラに切れて見える  |

⑪光の屈折 プリズムを空中に置いても同様であるが、 直線状の物体とプリズムを若干離した状態にして 画像を見ると、バラバラに切れて見える

|

#N13 実験装置の製作 and/or 準備

・シリンジ(6CC)、紐、水、クリップ、ビニールチューブ、秤

#N14 実験の実行と結果

・容器+ひも+シリンジのピストンの重量を計測する(41グラムであった)

・シリンジの先端にビニールチューブを差し込み、シリンジ内に水を入れル、

・ビニールチューブを折り曲げ、クリップで止め、チューブを封じる、

・ピストンに紐を結びつける、

・紐に、おもり(水約1.3L及び容器等の重量)を吊り下げる、

・ピストンが下がってきて、シリンダーのどこかで止まる。

・止まった位置から、さらに引き下げると、ピストンの位置がずるずると下がってくる。

任意の場所で止めることができる。

・このとき、シリンダー内は「真空」になっていると考えられる。

(厳密には、若干の空気と水が含まれています)

・おもりの重量=①1.147Kg, ② 1.247Kg, ③ 1.347Kg, ④ 1.447Kg, ⑤ 1.547Kg の

5種類について吊り下げた。

①のときピストン動かず、⑤のときピストン止まらず。

②、③、④のとき、任意の位置で止まった。

・それぞれの気圧は、②=916hPa、③=990hPa、④=1063hPaと算出された。

この値には、まさつや水蒸気圧力は考慮していない。

・いずれが真の空気圧力なのか、更なる実験が必要ではあるが、

この実験では、実験の概要を示すにとどめる。

#N15 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・適宜な容量のシリンジを使う、例えば6CCのもの。

・シリンジの直径を選択する場合、おもりの重量との兼ね合いで決めるとよいであろう。

目安は、1.0~1.5Kg/cm2 の範囲内がよさそうである。

・おもりは、「水」を使いました。おもりの重量の調整が自由にきくので

重さを変えての実験が容易に行えるからです。

・大きく太いシリンジ(例えば100CC)を使うと、精度が上がるかも知れないが、

おもりの重さを大きくしなければならず(たぶん10Kg程)、大変である。

落とすと事故のもととなる。

#N16 実験の解説 and/or 関連実験

・おもりを吊り下げると、ピストンが下がり、シリンジの内部に真空が生じる。

・ビストンは、空気の圧力に常に押されているが、一方、このピストンは、

おもりの力を受ける。

・おもりの力と空気の圧力による力が(任意の位置で)釣り合う。

・これは、「真空には力がない」ことを意味するものである。

・釣りあた状態で、オモリの重量を追加すれば、シリンダーの長さの限りどこまでも

引っ張れる。

・厳密には、シリンダー内部の水蒸気や残存していた空気の圧力、およびシリンダー

とピストンの摩擦力により、力のつり合いが決定され、ピストンの位置が変わり得る。

#N17 【追加実験、考察等】

・空気の圧力は、おもりの重量をシリンダーの断面積で割り算して求める。

・断面積は、シリンジの容量(例えば6cc)を先端からの距離(4.5CM)で割れば、面積S=1.333CMと求められる。

・おもりの重量に重力の加速度を掛算して、この積を断面積Sで割り算すると圧力Paが算出される。

・③の場合、空気の圧力=おもりの重量x重力の加速度 / 断面積=1.347x9.8/1.333x10exp(-4)=99000Pa となる、

即ち、990hPaとなる。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N13 実験装置の製作 and/or 準備

・シリンジ(6CC)、紐、水、クリップ、ビニールチューブ、秤

#N14 実験の実行と結果

・容器+ひも+シリンジのピストンの重量を計測する(41グラムであった)

・シリンジの先端にビニールチューブを差し込み、シリンジ内に水を入れル、

・ビニールチューブを折り曲げ、クリップで止め、チューブを封じる、

・ピストンに紐を結びつける、

・紐に、おもり(水約1.3L及び容器等の重量)を吊り下げる、

・ピストンが下がってきて、シリンダーのどこかで止まる。

・止まった位置から、さらに引き下げると、ピストンの位置がずるずると下がってくる。

任意の場所で止めることができる。

・このとき、シリンダー内は「真空」になっていると考えられる。

(厳密には、若干の空気と水が含まれています)

・おもりの重量=①1.147Kg, ② 1.247Kg, ③ 1.347Kg, ④ 1.447Kg, ⑤ 1.547Kg の

5種類について吊り下げた。

①のときピストン動かず、⑤のときピストン止まらず。

②、③、④のとき、任意の位置で止まった。

・それぞれの気圧は、②=916hPa、③=990hPa、④=1063hPaと算出された。

この値には、まさつや水蒸気圧力は考慮していない。

・いずれが真の空気圧力なのか、更なる実験が必要ではあるが、

この実験では、実験の概要を示すにとどめる。

#N15 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・適宜な容量のシリンジを使う、例えば6CCのもの。

・シリンジの直径を選択する場合、おもりの重量との兼ね合いで決めるとよいであろう。

目安は、1.0~1.5Kg/cm2 の範囲内がよさそうである。

・おもりは、「水」を使いました。おもりの重量の調整が自由にきくので

重さを変えての実験が容易に行えるからです。

・大きく太いシリンジ(例えば100CC)を使うと、精度が上がるかも知れないが、

おもりの重さを大きくしなければならず(たぶん10Kg程)、大変である。

落とすと事故のもととなる。

#N16 実験の解説 and/or 関連実験

・おもりを吊り下げると、ピストンが下がり、シリンジの内部に真空が生じる。

・ビストンは、空気の圧力に常に押されているが、一方、このピストンは、

おもりの力を受ける。

・おもりの力と空気の圧力による力が(任意の位置で)釣り合う。

・これは、「真空には力がない」ことを意味するものである。

・釣りあた状態で、オモリの重量を追加すれば、シリンダーの長さの限りどこまでも

引っ張れる。

・厳密には、シリンダー内部の水蒸気や残存していた空気の圧力、およびシリンダー

とピストンの摩擦力により、力のつり合いが決定され、ピストンの位置が変わり得る。

#N17 【追加実験、考察等】

・空気の圧力は、おもりの重量をシリンダーの断面積で割り算して求める。

・断面積は、シリンジの容量(例えば6cc)を先端からの距離(4.5CM)で割れば、面積S=1.333CMと求められる。

・おもりの重量に重力の加速度を掛算して、この積を断面積Sで割り算すると圧力Paが算出される。

・③の場合、空気の圧力=おもりの重量x重力の加速度 / 断面積=1.347x9.8/1.333x10exp(-4)=99000Pa となる、

即ち、990hPaとなる。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N23 実験装置の製作 and/or 準備

・ピペット、容器、水、ビニールチューブ、ペットボトルを用意します。

#N24 実験の実行と結果

・ピペットを水中に完全に浸けて、ゴムの部分を硬質のゴム栓で蓋をします。

・出口から水を吸い出そうとしても、水は流れ出てきません。

・硬質のゴム栓をもとの柔らかいゴムに戻し、水を吸い出そうとすると、流れ出てきます。

・このとき、この柔らかいゴムはへこんでいます。このところがポイントです。

#N25 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・うまく吸いだせないことを確認して、実験終了です。

#N26 実験の解説 and/or 関連実験

・口の中の圧力と水を押し出す圧力の差があるためです。

・ペットボトルの底面の圧力=0気圧(真空です)、口の中の圧力=1気圧です。

・この圧力差のため、水は流れ出てきません。

#N27 【追加実験、考察等】

・容器に水を満たし、ペットボトルにも水を満たし、さかさまにして水面に口の部分を

つけます。

・水は流れ出てきません。

・ボトル内部にビニールチューブを差し込み、口で水を吸い出します。

・うまく吸いだせないでしょう。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N23 実験装置の製作 and/or 準備

・ピペット、容器、水、ビニールチューブ、ペットボトルを用意します。

#N24 実験の実行と結果

・ピペットを水中に完全に浸けて、ゴムの部分を硬質のゴム栓で蓋をします。

・出口から水を吸い出そうとしても、水は流れ出てきません。

・硬質のゴム栓をもとの柔らかいゴムに戻し、水を吸い出そうとすると、流れ出てきます。

・このとき、この柔らかいゴムはへこんでいます。このところがポイントです。

#N25 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・うまく吸いだせないことを確認して、実験終了です。

#N26 実験の解説 and/or 関連実験

・口の中の圧力と水を押し出す圧力の差があるためです。

・ペットボトルの底面の圧力=0気圧(真空です)、口の中の圧力=1気圧です。

・この圧力差のため、水は流れ出てきません。

#N27 【追加実験、考察等】

・容器に水を満たし、ペットボトルにも水を満たし、さかさまにして水面に口の部分を

つけます。

・水は流れ出てきません。

・ボトル内部にビニールチューブを差し込み、口で水を吸い出します。

・うまく吸いだせないでしょう。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N33 実験装置の製作 and/or 準備

・グラス、水、冷凍庫

#N34 実験の実行と結果

・グラスに水をいれ、全体を冷凍庫に入れ、数時間~半日放置します。

・水は凍結します。

・グラスの強度にもよりますが、グラスにヒビが入ったり、砕けてしまうことがあります。

#N35 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ガラスの破片が冷凍庫内に飛散しないようにするため、全体をビニールの

袋の中に入れると安全です。

#N36 実験の解説 and/or 関連実験

・水が膨張するとき体積が増加し、グラスの壁面を押し、破壊します。

#N37 【追加実験、考察等】

・山岳等の岩石に、水が入り、凍結し、その岩石をひび割れさせたり、砕いたりすることがあります。

・山岳では、落石につながったり、鉄道のトンネル内部では、トンネル壁面などを損傷したりする

ことがあります。

・ヒビの模様をよく観察すると、様々あることに気づきます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N33 実験装置の製作 and/or 準備

・グラス、水、冷凍庫

#N34 実験の実行と結果

・グラスに水をいれ、全体を冷凍庫に入れ、数時間~半日放置します。

・水は凍結します。

・グラスの強度にもよりますが、グラスにヒビが入ったり、砕けてしまうことがあります。

#N35 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ガラスの破片が冷凍庫内に飛散しないようにするため、全体をビニールの

袋の中に入れると安全です。

#N36 実験の解説 and/or 関連実験

・水が膨張するとき体積が増加し、グラスの壁面を押し、破壊します。

#N37 【追加実験、考察等】

・山岳等の岩石に、水が入り、凍結し、その岩石をひび割れさせたり、砕いたりすることがあります。

・山岳では、落石につながったり、鉄道のトンネル内部では、トンネル壁面などを損傷したりする

ことがあります。

・ヒビの模様をよく観察すると、様々あることに気づきます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N43 実験装置の製作 and/or 準備

・紙或いはごく薄いビニールシート、糸、シールを用意します。

・好きな形のパラシュートを作り、飛ばしてみます。

#N44 実験の実行と結果

・パラシュートはゆっくり落下します。

・この落下のとき、まっすぐ鉛直下方に落下しません。

・パラシュートの機体は、斜めになったり、ゆらゆら揺れたりします。

・飛行経路も、直線状とは限らず、回転運動することもあります。

・パラシュートに横向きの風を与えます。

このときパラシュートは上下左右に振れて、姿勢が安定しないことが見られます。。

#N45 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・パラシュートの大きさを変えてみます。

・パラシュートに穴を明けてみます。

・糸の長さを変えてみます。

#N46 実験の解説 and/or 関連実験

・自然落下するパラシュートは空気の抵抗を受けて減速します。

・パラシュートは機体の屋根の部分にカルマン渦が発生し、

この渦による反流も減速に寄与していると考えられます。

・カルマン渦の大きさ如何によって、機体の運動は、直線状、回転状

などさまざまに変えられる、と考えられます。

#N47 【追加実験、考察等】

・パラシュートに穴を明けると、どのような運動状態となるか観察します。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N50 実験N5

台風の渦は、地表面では、中心付近の風速が大きく、周辺部の風速は小さい。

もう少し詳しく言うと、中心付近の風速は、中心からの距離に比例する。

その外周部分では、中心からの距離に反比例する。

このような渦を、「ランキンの複合渦」と言う。

この2種類の渦は、中心付近の渦には渦度があり、外周部には渦度が無い。

この様子を、実験で目視してみよう。

そして、「渦度」というものを再度考えてみよう。

#N51 実験タイトル=ランキンの複合渦

#N52 実験の狙い=渦には2種類あることを目視体感する

#N43 実験装置の製作 and/or 準備

・紙或いはごく薄いビニールシート、糸、シールを用意します。

・好きな形のパラシュートを作り、飛ばしてみます。

#N44 実験の実行と結果

・パラシュートはゆっくり落下します。

・この落下のとき、まっすぐ鉛直下方に落下しません。

・パラシュートの機体は、斜めになったり、ゆらゆら揺れたりします。

・飛行経路も、直線状とは限らず、回転運動することもあります。

・パラシュートに横向きの風を与えます。

このときパラシュートは上下左右に振れて、姿勢が安定しないことが見られます。。

#N45 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・パラシュートの大きさを変えてみます。

・パラシュートに穴を明けてみます。

・糸の長さを変えてみます。

#N46 実験の解説 and/or 関連実験

・自然落下するパラシュートは空気の抵抗を受けて減速します。

・パラシュートは機体の屋根の部分にカルマン渦が発生し、

この渦による反流も減速に寄与していると考えられます。

・カルマン渦の大きさ如何によって、機体の運動は、直線状、回転状

などさまざまに変えられる、と考えられます。

#N47 【追加実験、考察等】

・パラシュートに穴を明けると、どのような運動状態となるか観察します。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N50 実験N5

台風の渦は、地表面では、中心付近の風速が大きく、周辺部の風速は小さい。

もう少し詳しく言うと、中心付近の風速は、中心からの距離に比例する。

その外周部分では、中心からの距離に反比例する。

このような渦を、「ランキンの複合渦」と言う。

この2種類の渦は、中心付近の渦には渦度があり、外周部には渦度が無い。

この様子を、実験で目視してみよう。

そして、「渦度」というものを再度考えてみよう。

#N51 実験タイトル=ランキンの複合渦

#N52 実験の狙い=渦には2種類あることを目視体感する

#N53 実験装置の製作 and/or 準備

・洗面器、紙片、棒、水を用意する。

#N54 実験の実行と結果

・洗面器に水を入れ、棒で回転させる。

・同心円状の水流ができるので、紙片を水面に浮かべる。

・中心付近の紙片は、中心軸に対し常に同じ姿勢を保ちつつ円周運動するが、

外周部では(慣性系に対し)同じ方向を保ったまま円周運動する。

・実際にやってみると、これらが複合した回転が見られる。

・下記の工夫が必要である。

#N55 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・できるだけ大きい洗面器を使った方がよい。

洗面器の器壁の影響を少なくするためである。

・棒で水を回転させるとき、棒の半径方向の位置を幾通りか変えてみる。

#N56 実験の解説 and/or 関連実験

・中心付近の剛体回転する部分では渦ありの渦(渦度がある)、

外周部分の剛体回転していない部分は渦なしの渦(渦度なし)と呼ばれる。

・前者は「強制渦」、後者は「自由渦」(或いは、ポテンシャル渦)と呼ばれる。

#N57 【追加実験、考察等】

・この性質をもった渦は「ランキンの複合渦」と呼ばれる。

・自然界に見られる孤立型の渦(台風、竜巻、洗濯機の中の水、洗面台の排水口の

水など)は、大なり小なり「ランキンの複合渦」の性質をもっていると言われている。

・外周の水の動きを動かすエネルギーはどこから来るのであろうか。

それは、中心付近の強い渦度が外周の水を動かしていることに注意しよう。

・壁面を有する管路などに流体を通す時、紙片を浮かべてみよう。

場所によって、回転の大小が存在する様子が見られるであろう。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N53 実験装置の製作 and/or 準備

・洗面器、紙片、棒、水を用意する。

#N54 実験の実行と結果

・洗面器に水を入れ、棒で回転させる。

・同心円状の水流ができるので、紙片を水面に浮かべる。

・中心付近の紙片は、中心軸に対し常に同じ姿勢を保ちつつ円周運動するが、

外周部では(慣性系に対し)同じ方向を保ったまま円周運動する。

・実際にやってみると、これらが複合した回転が見られる。

・下記の工夫が必要である。

#N55 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・できるだけ大きい洗面器を使った方がよい。

洗面器の器壁の影響を少なくするためである。

・棒で水を回転させるとき、棒の半径方向の位置を幾通りか変えてみる。

#N56 実験の解説 and/or 関連実験

・中心付近の剛体回転する部分では渦ありの渦(渦度がある)、

外周部分の剛体回転していない部分は渦なしの渦(渦度なし)と呼ばれる。

・前者は「強制渦」、後者は「自由渦」(或いは、ポテンシャル渦)と呼ばれる。

#N57 【追加実験、考察等】

・この性質をもった渦は「ランキンの複合渦」と呼ばれる。

・自然界に見られる孤立型の渦(台風、竜巻、洗濯機の中の水、洗面台の排水口の

水など)は、大なり小なり「ランキンの複合渦」の性質をもっていると言われている。

・外周の水の動きを動かすエネルギーはどこから来るのであろうか。

それは、中心付近の強い渦度が外周の水を動かしていることに注意しよう。

・壁面を有する管路などに流体を通す時、紙片を浮かべてみよう。

場所によって、回転の大小が存在する様子が見られるであろう。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N73 実験装置の製作 and/or 準備

・レジ袋、水、セロテープ、つま楊枝、洗濯ばさみ、を用意する。

#N74 実験の実行と結果

・レジ袋に水を入れ、口を洗濯ばさみで閉じる。

・レジ袋の外側の真ん中あたりにセロテープを貼る。

・セロテープ部分をつま楊枝をさして、小穴を明ける。

・レジ袋の両端を両方の手のひらで押さえる。

・押されなかった小穴から噴水が出てくる。

#N75 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・レジ袋にはもともと穴があいていることがあるので、水漏れに要注意。

・必ず台所の流し、風呂場、庭などで行うこと。

#N76 実験の解説 and/or 関連実験

・レジ袋の両端を押すと押されなかった部分の小穴から水が噴水となって出てきます。

・このとき、両端にあった水に力が加えられ、一方力が加えられなかった部分は、

膨らみます。

・即ち、押されたところは、高気圧となり、押されなかったところは低気圧になる、

と考えます。

#N77 【追加実験、考察等】

・実験#01、台風の海水面の吸上げ効果実験では、意図的に低圧部を作り、

水面を上昇させましたが、この実験では、意図的に高圧部を作り、押されなかったところを

低圧部とし、低圧部が盛り上がることを「見せ」ました。

・この実験は、「密閉空間の話し故、パスカルの原理によってレジ袋の中はどこも等圧である。

従って、圧力の高低差はない。」との意見が出るかも知れません。

・しかし、押されなかった部分が膨らむことや、小穴から噴水が出ること、の理由を考えるとき、

レジ袋の表面には圧力の差が生じています。

・レジ袋の表面において、手の平で押されたところには「大気圧+手の力」がかかっています。

一方、押されなかった残りの部分には「大気圧」だけがかかっています。

ここに気圧の高低差が生じています。これは高気圧・低気圧の定義にほかなりません。

・鉛直方向の圧力差が生じない実験→レジ袋全体を、上から平らな板で押さえると、どこも

盛り上がることはできません。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N73 実験装置の製作 and/or 準備

・レジ袋、水、セロテープ、つま楊枝、洗濯ばさみ、を用意する。

#N74 実験の実行と結果

・レジ袋に水を入れ、口を洗濯ばさみで閉じる。

・レジ袋の外側の真ん中あたりにセロテープを貼る。

・セロテープ部分をつま楊枝をさして、小穴を明ける。

・レジ袋の両端を両方の手のひらで押さえる。

・押されなかった小穴から噴水が出てくる。

#N75 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・レジ袋にはもともと穴があいていることがあるので、水漏れに要注意。

・必ず台所の流し、風呂場、庭などで行うこと。

#N76 実験の解説 and/or 関連実験

・レジ袋の両端を押すと押されなかった部分の小穴から水が噴水となって出てきます。

・このとき、両端にあった水に力が加えられ、一方力が加えられなかった部分は、

膨らみます。

・即ち、押されたところは、高気圧となり、押されなかったところは低気圧になる、

と考えます。

#N77 【追加実験、考察等】

・実験#01、台風の海水面の吸上げ効果実験では、意図的に低圧部を作り、

水面を上昇させましたが、この実験では、意図的に高圧部を作り、押されなかったところを

低圧部とし、低圧部が盛り上がることを「見せ」ました。

・この実験は、「密閉空間の話し故、パスカルの原理によってレジ袋の中はどこも等圧である。

従って、圧力の高低差はない。」との意見が出るかも知れません。

・しかし、押されなかった部分が膨らむことや、小穴から噴水が出ること、の理由を考えるとき、

レジ袋の表面には圧力の差が生じています。

・レジ袋の表面において、手の平で押されたところには「大気圧+手の力」がかかっています。

一方、押されなかった残りの部分には「大気圧」だけがかかっています。

ここに気圧の高低差が生じています。これは高気圧・低気圧の定義にほかなりません。

・鉛直方向の圧力差が生じない実験→レジ袋全体を、上から平らな板で押さえると、どこも

盛り上がることはできません。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N83 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル3本、ビニールチューブ、風船、洗面器を用意します。

・ボトル2本の底部を切り欠きます。

・ボトルの蓋に穴をあけ、ビニールチューブを差し込みます。

・そして、気密を保つべく接着剤で隙間をふさぎます。

・ポンプ用のボトルの蓋には2個の穴をあけ、ビニールチューブをそれぞれ差し込みます。

・そして、気密を保つべく接着剤で隙間をふさぎます。

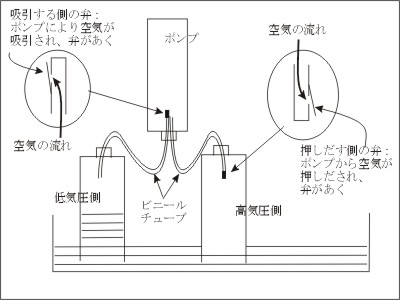

・イラストの様な弁を作ります。

#N84 実験の実行と結果

・全体を写真、又はイラストのように連結します。

・2本のボトルの解放端を水を入れた洗面器の中に浸けて、ボトルを立てます。

・ポンプとするボトルを押したり、ゆるめたりすると、ボトル内部の水位が一方は上昇し(低気圧側)、

他方は低下します(高気圧側)。

#N85 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・高気圧と低気圧は、ボトル内部の水位の上昇と下降で判断できます。

・このため、「性能のよい」ポンプを製作する必要があります。

・ポンプの「要(かなめ)」は、「空気弁」を設けることにあります。

・弁は、空気を吸引する側と、空気が押し出される側の2箇所に設置します。

・弁の材料は、風船のゴムがしなやかで密着性・気密性がよいようです。

・ポンプに使うペットボトルは何回も使うと弾力性がなくなってきます。

学校などでの実験では、予備のボトルを用意しておきましょう。

あるいは、下記の石油用ポンプを使ってもよいでしょう。

・ポンプの部分は、自作しなくても、スーパーなどで売っている石油を入れる

ポンプをほとんどそのまま使ってもよいでしょう。

安価である(88円)し、手軽でもあるし、性能も良好です。下の写真に示します。

#N83 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル3本、ビニールチューブ、風船、洗面器を用意します。

・ボトル2本の底部を切り欠きます。

・ボトルの蓋に穴をあけ、ビニールチューブを差し込みます。

・そして、気密を保つべく接着剤で隙間をふさぎます。

・ポンプ用のボトルの蓋には2個の穴をあけ、ビニールチューブをそれぞれ差し込みます。

・そして、気密を保つべく接着剤で隙間をふさぎます。

・イラストの様な弁を作ります。

#N84 実験の実行と結果

・全体を写真、又はイラストのように連結します。

・2本のボトルの解放端を水を入れた洗面器の中に浸けて、ボトルを立てます。

・ポンプとするボトルを押したり、ゆるめたりすると、ボトル内部の水位が一方は上昇し(低気圧側)、

他方は低下します(高気圧側)。

#N85 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・高気圧と低気圧は、ボトル内部の水位の上昇と下降で判断できます。

・このため、「性能のよい」ポンプを製作する必要があります。

・ポンプの「要(かなめ)」は、「空気弁」を設けることにあります。

・弁は、空気を吸引する側と、空気が押し出される側の2箇所に設置します。

・弁の材料は、風船のゴムがしなやかで密着性・気密性がよいようです。

・ポンプに使うペットボトルは何回も使うと弾力性がなくなってきます。

学校などでの実験では、予備のボトルを用意しておきましょう。

あるいは、下記の石油用ポンプを使ってもよいでしょう。

・ポンプの部分は、自作しなくても、スーパーなどで売っている石油を入れる

ポンプをほとんどそのまま使ってもよいでしょう。

安価である(88円)し、手軽でもあるし、性能も良好です。下の写真に示します。

ボトルとポンプ本体との接続部分は気密性を保つための

多少の現物合わせ的工夫が必要です。

#N86 実験の解説 and/or 関連実験

・ポンプによって、低圧側のボトルから空気が吸い出され、高圧側のボトルに押しこまれます。

・このとき、低圧側のボトル内部では、水面が上昇し、高圧側のボトル内部では水面が低下します。

#N87 【追加実験、考察等】

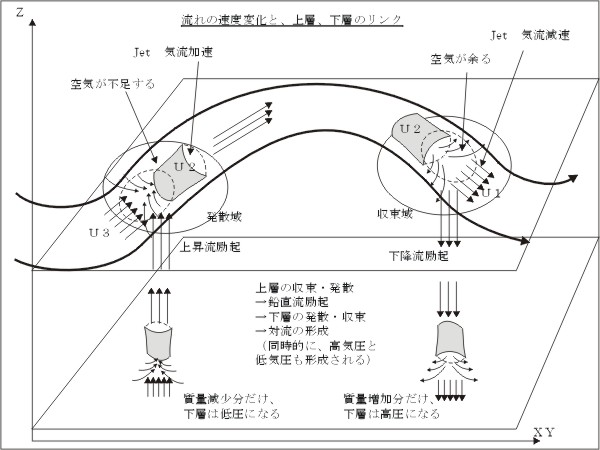

・高気圧と低気圧に関しては#196に記載しましたが、以下に再掲します。

・実際の気象空間では、低圧側の上空で水平方向に流れ出した空気は

高圧側の上空で吸い込まれ、全体的に流れが循環(対流)します。

・高気圧と低気圧は、空気の流れの中にあって、空気は連続して循環しています。

この様子を下図に示します。

ボトルとポンプ本体との接続部分は気密性を保つための

多少の現物合わせ的工夫が必要です。

#N86 実験の解説 and/or 関連実験

・ポンプによって、低圧側のボトルから空気が吸い出され、高圧側のボトルに押しこまれます。

・このとき、低圧側のボトル内部では、水面が上昇し、高圧側のボトル内部では水面が低下します。

#N87 【追加実験、考察等】

・高気圧と低気圧に関しては#196に記載しましたが、以下に再掲します。

・実際の気象空間では、低圧側の上空で水平方向に流れ出した空気は

高圧側の上空で吸い込まれ、全体的に流れが循環(対流)します。

・高気圧と低気圧は、空気の流れの中にあって、空気は連続して循環しています。

この様子を下図に示します。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N93 実験装置の製作 and/or 準備

・ドライアイス、ビニール袋

#N94 実験の実行と結果

・ドライアイスをビニールの袋に入れ、室温で放置する。

・30分程度で、袋がだいぶ大きくなる。

・こうして、純粋な気体状の二酸化炭素が得られる。

#N95 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ドライアイスは、絶対にガラス容器に入れて実験しないでください。

・H2Oを使っても同様の考え方で実験可能であるが、袋や容器の中に水滴が

付着して、必ずしも実験が行いやすいとは限らない。

#N96 実験の解説 and/or 関連実験

・理想気体の状態方程式PV=nRTを使うと、ドライアイスの重量に対応する

気体の二酸化炭素の体積が算出可能です。

・#N94で得られた気体状の二酸化炭素を使って、下記PV=nRTの確認実験が可能となる。

①ドライアイスの重量を事前に計測しておき、

②一方得られた気体状の二酸化炭素の体積および温度圧力を既知として、

重量を算出し、①②を比較してみるとよい。

#N97 【追加実験、考察等】

・理想気体の状態方程式は、書物の中や学校の教室の中だけにあるものではない

ことに気づく。

・理想気体の状態方程式PV=nRTを逆に使えば、PVTを既知として、気体の重量を算出可能である。

#N90で書いたが、「気体の重量を計ることは困難である。」の問題は容易に解決される。

たとえば、任意の地点で採取してきた空気の重量(質量)を算出できることとなる。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#N93 実験装置の製作 and/or 準備

・ドライアイス、ビニール袋

#N94 実験の実行と結果

・ドライアイスをビニールの袋に入れ、室温で放置する。

・30分程度で、袋がだいぶ大きくなる。

・こうして、純粋な気体状の二酸化炭素が得られる。

#N95 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ドライアイスは、絶対にガラス容器に入れて実験しないでください。

・H2Oを使っても同様の考え方で実験可能であるが、袋や容器の中に水滴が

付着して、必ずしも実験が行いやすいとは限らない。

#N96 実験の解説 and/or 関連実験

・理想気体の状態方程式PV=nRTを使うと、ドライアイスの重量に対応する

気体の二酸化炭素の体積が算出可能です。

・#N94で得られた気体状の二酸化炭素を使って、下記PV=nRTの確認実験が可能となる。

①ドライアイスの重量を事前に計測しておき、

②一方得られた気体状の二酸化炭素の体積および温度圧力を既知として、

重量を算出し、①②を比較してみるとよい。

#N97 【追加実験、考察等】

・理想気体の状態方程式は、書物の中や学校の教室の中だけにあるものではない

ことに気づく。

・理想気体の状態方程式PV=nRTを逆に使えば、PVTを既知として、気体の重量を算出可能である。

#N90で書いたが、「気体の重量を計ることは困難である。」の問題は容易に解決される。

たとえば、任意の地点で採取してきた空気の重量(質量)を算出できることとなる。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表