Return Home 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞丂乽婥徾幚尡僋儔僽乿擖夛埬撪丅婥徾幚尡(#E0)

幚尡偺條巕傪幨恀偱徯夘偟傑偡丅

幚尡崁栚偍傛傃撪梕偼丄悘帪捛壛丄廋惓丄夵椙偟偰偄傑偡丅 Originated 2007-06/17 Last Updated 2009-04/19, 9/28, 10/30

EXPME0 愇奃悈傪嶌傞丂乮梕婍乮峀岥價儞乯丄愇奃丄僐乕僸乕僼傿儖僞乕丄悈乯 EXPME1 丂幵偐傜攔弌偝傟傞僈僗丂乮幵丄價僯乕儖戃丄愇奃悈乯 EXPME2 恖偺屇媧偵娷傑傟傞擇巁壔扽慺丂乮恖偺屇婥丄價僯乕儖戃丄愇奃悈乯 EXPME4 擇巁壔扽慺偺曐壏惈擻丂乮儁僢僩儃僩儖丄扽巁僈僗丄嬻婥乯 丂丂丂丂丂EXPME4偺幚尡偼丄偙偪傜傊彂偒姺偊拞偱偡仺擇巁壔扽慺偺壏搙曄壔幚尡 EXPME7 價僆僩乕僾偺悈偲搚偺昞柺壏搙丂乮價僆僩乕僾傪憿傞丗柾宆偺敔掚偱偡丅乯 EXPME8 儘乕僜僋偺擱從丂乮儘乕僜僋丄儊僗僔儕儞僟乕丄嬥懏惢偺僩儗乕丄悈乯 |

嘆梕婍亄僐乕僸乕僼傿儖僞乕亄愇奃

| 嘇梕婍撪偵揌壓偟偨塼懱偑偨傑傞

|

嘆潣漚捈屻

| 嘇侽俆帪娫宱夁屻

| 嘊俀係帪娫宱夁屻

| 嘋係俉帪娫宱夁屻

|

嘆僄儞僕儞僗僞乕僩捈屻丅攔婥娗偐傜偺墝丅

| 嘇攔婥僈僗乮墝乯偺嵦庢拞丅

| 嘊攔婥僈僗亄愇奃悈亖敀戺偟偨丅

|

嘆愇奃悈傪戃偵偄傟傞丅摟柧偱偁傞丅

| 嘇屇婥傪戃偵悂偒崬傒丄僈僔儍僈僔儍怳傞偲敀戺偟偨丅

|

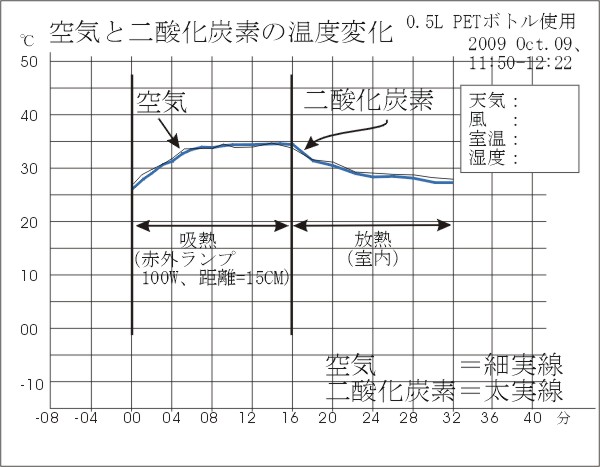

| 嘆擇巁壔扽慺偺擹搙應掕幚尡偱偡丅 廃傝偺嬻婥

| 嘇擇巁壔扽慺偺擹搙應掕幚尡偱偡丅 儘乕僜僋擱從帪偺嬻婥

|

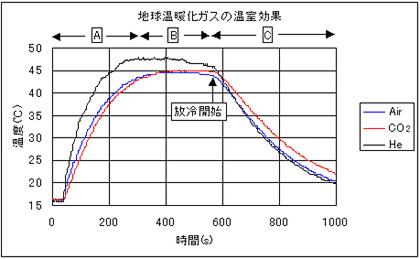

丂丂丂丂壏抔壔儌僨儖幚尡丄暥晹壢妛徣 丂丂丂丂揹媴傪巊偭偨幚尡丄愳嶈巗岞奞尋媶強偺幚尡丄CO2偺曽偑崅偄丅 丂丂丂丂壏搾曻擬丄屄恖偺幚尡 丂丂丂丂壏搾丄屄恖偺幚尡丄CO2偺曽偑崅偄丅 丂丂丂丂仏懢梲岝慄丄帺桼尋媶 丂丂丂丂幚尡曽朄偵懳偡傞媈栤 丂丂丂丂堄尒丄巹偼傗偭偨偙偲偼側偄偑偲偺扐偟彂偒偮偒偱丄俁審徯夘偁傝丅 丂丂丂丂丂乽http://www.eco816kids.com/lecture/globalwarming/01_thehow.pdf乿丂 丂丂丂丂丂丂CO2偺傎偆偑崅偄丅扽巁堸椏偺CO2偱丄擔岝偱壛擬丅棟壢戝丄愳懞巵 丂丂丂丂CO2偺曽偑崅偄丅儔儞僾偱壛擬丅愳懞嫵庼丄僨儌儞僗僩儗乕僔儑儞婡 丂丂丂丂壏抔壔偵偮偄偰丄偙偺傛偆側堄尒偑偁傞丂 丂丂丂丂壏抔壔幚尡偵偮偄偰丄偙偺傛偆側堄尒偑偁傞 丂丂丂丂 |

丂

丂 丂丂

擬尮椺乮愒奜儔儞僾丄奜敔乯 擬尮椺乮愒奜儔儞僾偺攇挿乯

丂丂

擬尮椺乮愒奜儔儞僾丄奜敔乯 擬尮椺乮愒奜儔儞僾偺攇挿乯

#E93 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儁僢僩儃僩儖乮俆侽侽俠俠乯俀杮丄乮侾俆侽侽俠俠乯俀杮丄朹忬壏搙寁俀杮丄擇巁壔扽慺乮僪儔僀傾僀僗乯

丂丂丂幚尡忦審傪偝傑偞傑偵偐偊偰峴偭偨丅

丂丂丂偙偺Web忋偵偼丄寢壥偺堦晹偺傒宖嵹偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒寁應婡婍乮壏搙寁乯亖朹忬壏搙寁丄僙儞僒乕壏搙寁俀庬丄愒奜曻幩壏搙寁偺崌寁係庬椶丄

丂丂丂丒擇巁壔扽慺敪惗曽朄亖扽巁僈僗儃儞儀丄擖梺梡僶僽丄僪儔僀傾僀僗傪徃壺偝偣偨丄偺崌寁俁庬椶丄

丂丂丂丒梕婍亖侽丏俆L丄侾丏俆L丄偺崌寁俀庬椶

丂丂丂丒擬尮亖懢梲岝慄丄敀擬揹媴丄愒奜儔儞僾丄愒奜慄僗僩乕僽乮僼傽儞僸乕僞乕乯丄僿儎僪儔僀儎乕偺崌寁俆庬椶丅

#E44 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖侾偵丄僪儔僀傾僀僗傪擖傟丄徃壺偝偣丄擇巁壔扽慺偱枮偨偟丄

丂丂丂丂朹忬壏搙寁傪嵎偟崬傓丅

丂丂丂丂乮僪儔僀傾僀僗偺枾搙亖1.565僌儔儉/cm3丂偱偁傞偐傜丄

丂丂丂丂丂僪儔僀傾僀僗1cm3偱栺0.8L偺婥懱偺擇巁壔扽慺偑摼傜傟傞乯

丒儁僢僩儃僩儖俀偵丄嬻婥傪枮偨偟丄朹忬壏搙寁傪偝偟偙傓丅

丂丂丂丒壏搙寁偺姶壏晹偼儁僢僩儃僩儖偺拞怱傗傗壓曽偵愝抲偟偨丅

幚尡侾丗壛擬偼丄僿儎乕僪儔僀儎乕傪巊偭偰峴偭偨丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹偺壏搙偑係侽乣俆侽亷掱搙偵側偭偨傜丄壏晽傪巭傔丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丂儁僢僩儃僩儖偺僒僀僘傪俆侽侽俠俠偺応崌偲侾丏俆俴偺暔偲俀庬椶峴偭偨丅

幚尡斣崋傪幚尡侾亅乮侾乯丄幚尡侾亅乮俀乯偲偡傞丅

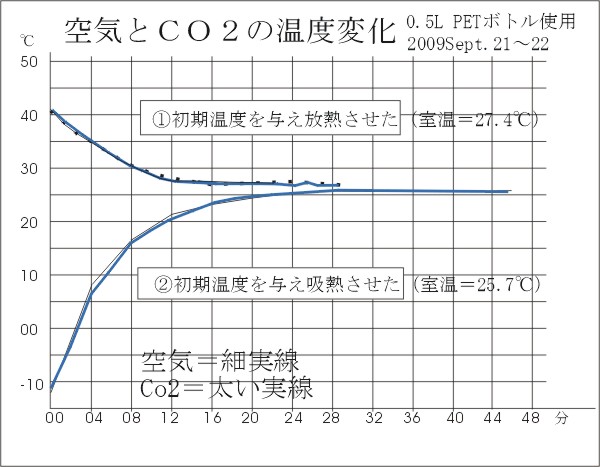

幚尡侾-(1)

丂丂丂嘆曻擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒撪偱曻擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偵僿儎乕僪儔僀儎乕偱壏晽傪悂偒晅偗傞丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹偺壏搙偑係侽亷掱搙偵側偭偨傜丄壏晽傪巭傔丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂嘇媧擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒壏傪媧擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖傪椻搥屔偵俀侽乣俁侽暘掱搙偄傟偰丄椻媝偡傞丅

丂丂丂丒椻搥屔偐傜庢傝弌偟丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂寢壥傪僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偱僿儎乕僪儔僀儎乕偐傜偺擬偺媧廂偲幒壏偱偺曻擬偵傛傞曐壏岠壥偺應掕幚尡丗

#E93 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儁僢僩儃僩儖乮俆侽侽俠俠乯俀杮丄乮侾俆侽侽俠俠乯俀杮丄朹忬壏搙寁俀杮丄擇巁壔扽慺乮僪儔僀傾僀僗乯

丂丂丂幚尡忦審傪偝傑偞傑偵偐偊偰峴偭偨丅

丂丂丂偙偺Web忋偵偼丄寢壥偺堦晹偺傒宖嵹偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒寁應婡婍乮壏搙寁乯亖朹忬壏搙寁丄僙儞僒乕壏搙寁俀庬丄愒奜曻幩壏搙寁偺崌寁係庬椶丄

丂丂丂丒擇巁壔扽慺敪惗曽朄亖扽巁僈僗儃儞儀丄擖梺梡僶僽丄僪儔僀傾僀僗傪徃壺偝偣偨丄偺崌寁俁庬椶丄

丂丂丂丒梕婍亖侽丏俆L丄侾丏俆L丄偺崌寁俀庬椶

丂丂丂丒擬尮亖懢梲岝慄丄敀擬揹媴丄愒奜儔儞僾丄愒奜慄僗僩乕僽乮僼傽儞僸乕僞乕乯丄僿儎僪儔僀儎乕偺崌寁俆庬椶丅

#E44 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖侾偵丄僪儔僀傾僀僗傪擖傟丄徃壺偝偣丄擇巁壔扽慺偱枮偨偟丄

丂丂丂丂朹忬壏搙寁傪嵎偟崬傓丅

丂丂丂丂乮僪儔僀傾僀僗偺枾搙亖1.565僌儔儉/cm3丂偱偁傞偐傜丄

丂丂丂丂丂僪儔僀傾僀僗1cm3偱栺0.8L偺婥懱偺擇巁壔扽慺偑摼傜傟傞乯

丒儁僢僩儃僩儖俀偵丄嬻婥傪枮偨偟丄朹忬壏搙寁傪偝偟偙傓丅

丂丂丂丒壏搙寁偺姶壏晹偼儁僢僩儃僩儖偺拞怱傗傗壓曽偵愝抲偟偨丅

幚尡侾丗壛擬偼丄僿儎乕僪儔僀儎乕傪巊偭偰峴偭偨丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹偺壏搙偑係侽乣俆侽亷掱搙偵側偭偨傜丄壏晽傪巭傔丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丂儁僢僩儃僩儖偺僒僀僘傪俆侽侽俠俠偺応崌偲侾丏俆俴偺暔偲俀庬椶峴偭偨丅

幚尡斣崋傪幚尡侾亅乮侾乯丄幚尡侾亅乮俀乯偲偡傞丅

幚尡侾-(1)

丂丂丂嘆曻擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒撪偱曻擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偵僿儎乕僪儔僀儎乕偱壏晽傪悂偒晅偗傞丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹偺壏搙偑係侽亷掱搙偵側偭偨傜丄壏晽傪巭傔丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂嘇媧擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒壏傪媧擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖傪椻搥屔偵俀侽乣俁侽暘掱搙偄傟偰丄椻媝偡傞丅

丂丂丂丒椻搥屔偐傜庢傝弌偟丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂寢壥傪僌儔僼偵帵偡丅

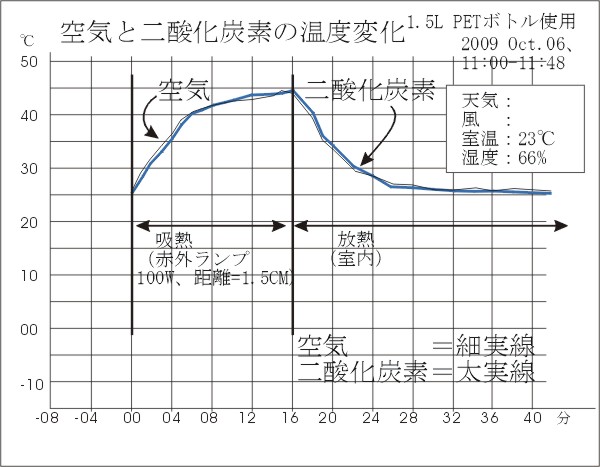

丂丂丂俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偱僿儎乕僪儔僀儎乕偐傜偺擬偺媧廂偲幒壏偱偺曻擬偵傛傞曐壏岠壥偺應掕幚尡丗

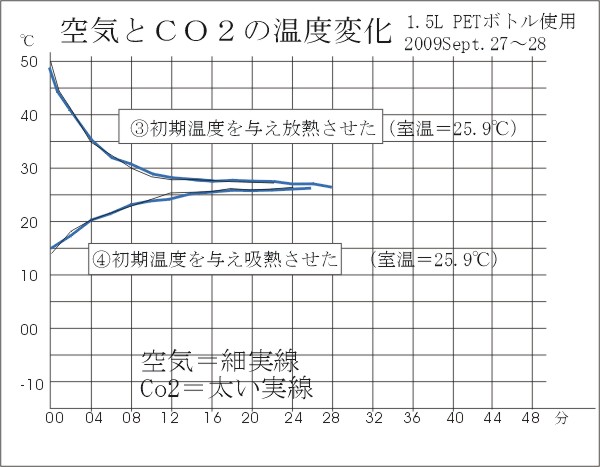

幚尡侾-(俀)

丂丂丂嘊曻擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒撪偱曻擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偵僿儎乕僪儔僀儎乕偱壏晽傪悂偒晅偗傞丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹偺壏搙偑俆侽亷掱搙偵側偭偨傜丄壏晽傪巭傔丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂嘋媧擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒壏傪媧擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖傪椻憼屔偵俀侽乣俁侽暘掱搙偄傟偰丄椻媝偡傞丅

丂丂丂丒椻憼屔偐傜庢傝弌偟丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂寢壥傪僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偱僿儎乕僪儔僀儎乕偐傜偺擬偺媧廂偲幒壏偱偺曻擬偵傛傞曐壏岠壥偺應掕幚尡丗

丂丂丂

幚尡侾-(俀)

丂丂丂嘊曻擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒撪偱曻擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偵僿儎乕僪儔僀儎乕偱壏晽傪悂偒晅偗傞丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹偺壏搙偑俆侽亷掱搙偵側偭偨傜丄壏晽傪巭傔丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂嘋媧擬帪偺曐壏惈擻丗弶婜壏搙傪梌偊丄幒壏傪媧擬偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖傪椻憼屔偵俀侽乣俁侽暘掱搙偄傟偰丄椻媝偡傞丅

丂丂丂丒椻憼屔偐傜庢傝弌偟丄幒壏偵抲偔丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂寢壥傪僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偱僿儎乕僪儔僀儎乕偐傜偺擬偺媧廂偲幒壏偱偺曻擬偵傛傞曐壏岠壥偺應掕幚尡丗

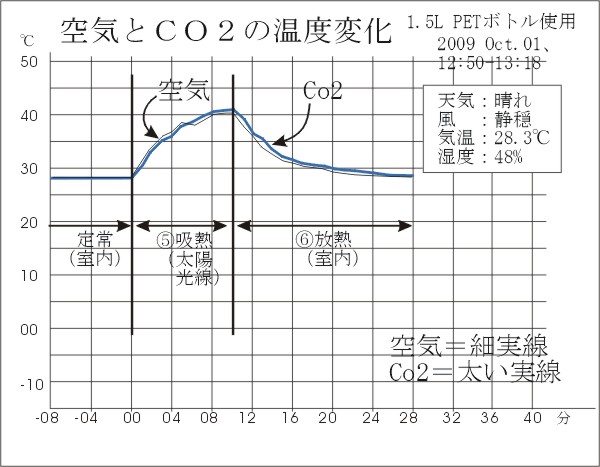

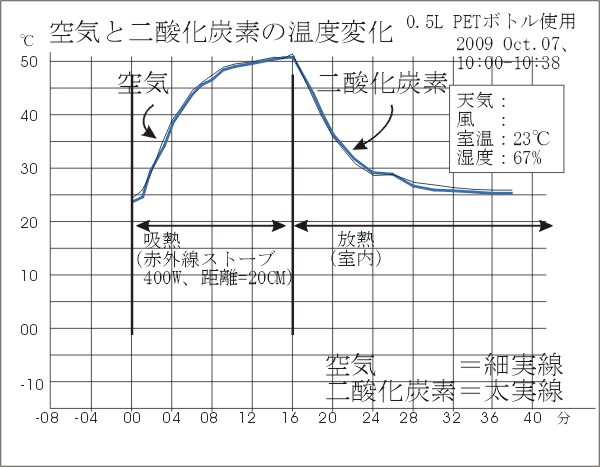

丂丂丂 幚尡俀丗壛擬偼丄懢梲岝慄偱峴偭偨丅

丂丂丂嘍媧擬帪偺曐壏惈擻丗幒壏傪弶婜壏搙偲偟丄懢梲擬傪媧擬偝偣偰丄徃壏偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺儁僢僩儃僩儖傪丄幒壏偺忬懺偐傜丄懢梲岝慄壓偵帩偪弌偟丄侾侽暘娫壛擬偟偨丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹乮偺壏搙傪乯壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂嘐曻擬帪偺曐壏惈擻丗徃壏搑拞偱丄幒撪偵抲偒丄曻擬偝偣傞丗

丂丂丂丒懢梲岝慄壓偵侾侽暘偝傜偟偨屻丄偡偖偵乮堷偒懕偒乯幒撪偵庢傝崬傫偱丄

丂丂丂丂幒壏偵抲偄偨丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

寢壥傪僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偱懢梲岝慄偵傛傞擬偺媧廂偲幒壏偱偺曻擬偵傛傞曐壏岠壥偺應掕幚尡丗丂

丂丂丂

幚尡俀丗壛擬偼丄懢梲岝慄偱峴偭偨丅

丂丂丂嘍媧擬帪偺曐壏惈擻丗幒壏傪弶婜壏搙偲偟丄懢梲擬傪媧擬偝偣偰丄徃壏偝偣傞丗

丂丂丂丒俀偮偺儁僢僩儃僩儖傪丄幒壏偺忬懺偐傜丄懢梲岝慄壓偵帩偪弌偟丄侾侽暘娫壛擬偟偨丅

丂丂丂丒儃僩儖撪晹乮偺壏搙傪乯壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

丂丂丂嘐曻擬帪偺曐壏惈擻丗徃壏搑拞偱丄幒撪偵抲偒丄曻擬偝偣傞丗

丂丂丂丒懢梲岝慄壓偵侾侽暘偝傜偟偨屻丄偡偖偵乮堷偒懕偒乯幒撪偵庢傝崬傫偱丄

丂丂丂丂幒壏偵抲偄偨丅

丂丂丂丒壏搙寁偺栚惙傝傪撉傒庢傞丅

寢壥傪僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂侾俆侽侽俠俠偺儁僢僩儃僩儖偱懢梲岝慄偵傛傞擬偺媧廂偲幒壏偱偺曻擬偵傛傞曐壏岠壥偺應掕幚尡丗丂

丂丂丂 丂丂丂乮偙偺僌儔僼偼丄暥晹壢妛徣偺幚尡寢壥偲帡捠偭偰偄傞丅乯丂

丂丂丂嶲峫偺偨傔偵暥晹壢妛徣偺幚尡椺傪宖嵹偡傞乮偙偺僌儔僼傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄丅乯丗

丂丂丂

丂丂丂乮偙偺僌儔僼偼丄暥晹壢妛徣偺幚尡寢壥偲帡捠偭偰偄傞丅乯丂

丂丂丂嶲峫偺偨傔偵暥晹壢妛徣偺幚尡椺傪宖嵹偡傞乮偙偺僌儔僼傪僋儕僢僋偟偰壓偝偄丅乯丗

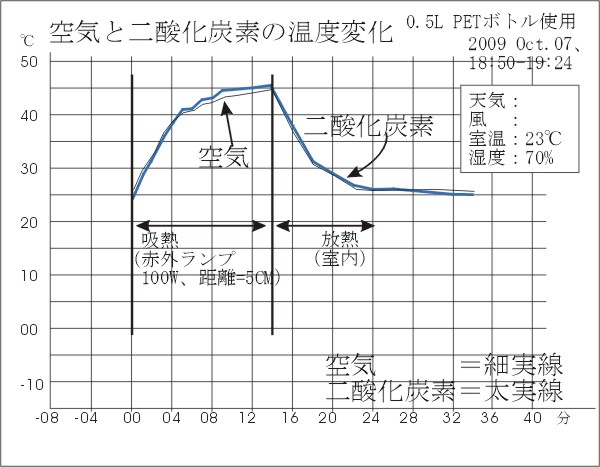

丂丂丂 幚尡係丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂

幚尡係丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂 幚尡俆丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂

幚尡俆丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂 幚尡俇丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂

幚尡俇丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂 幚尡俈丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂

幚尡俈丗 寢壥偺傒僌儔僼偵帵偡丅

丂丂丂 #E45 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒摨偠儁僢僩儃僩儖丄摨偠朹忬壏搙寁傪梡偄傞偙偲丅乮幚尡忦審傪摨偠偵偡傞偨傔丅乯

丂丂丂丒擇巁壔扽慺偺擖庤偼丄僗乕僷乕偱傾僀僗僋儕乕儉傪峸擖偡傞偲偒丄僪儔僀傾僀僗傪

丂丂丂丂傕傜偭偰偔傞丅

丂丂丂丒擖梺嵻偺乽僶僽乿偱扽巁僈僗傪敪惗偝偣偰丄壏搙斾妑幚尡傪峴偭偰傒偨丅

丂丂丂丂寢壥揑偵桳堄嵎偼尒傜傟側偐偭偨丅

丂丂丂丂摼傜傟傞擇巁壔扽慺偺擹搙偑崅偔側偄傛偆側偺偱丄僪儔僀傾僀僗偱擇巁壔扽慺傪

丂丂丂丂敪惗偝偣幚尡偵巊偭偨丅

丂丂丂丒搶媫僴儞僘偱擇巁壔扽慺偺儃儞儀傪攦偭偰偒偰巊偭偨丅

丂丂丂丂

#E46 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

幚尡侾偵娭偟偰丗

丒摨偠壏搙偐傜僗僞乕僩偟丄壏搙曄壔傪宱偰丄幒壏偵帄傝丄廔傢傞丅

丂丂丂丒曐壏惈擻傪乽屄乆偺婥懱偛偲偺堦掕帪娫撪偺壏搙曄壔検乮嵎乯乿偱敾掕偡傞丅

丂丂丂丒壏搙嵎傪屄乆偺婥懱偵偮偄偰斾妑偡傞偲丄乮擇巁壔扽慺偺応崌傕丄嬻婥偺応崌傕乯

丂丂丂丂桳堄嵎偼傒傜傟側偐偭偨丅

丂丂丂丂乮懡彮偺壏搙嵎偺堘偄偼偁傞偑丄偙傟偼丄岆嵎偺斖埻撪偐傕偟傟側偄丅乯

丂丂丂丒廫暘側帪娫偑宱夁偡傟偽乮偙傟傜偺幚尡偺応崌丄偍傛偦俀侽乣俁侽暘掱搙偱乯丄

丂丂丂丂偄偢傟偺婥懱傕摨偠壏搙乮幒壏乯偵摓払偟偨丅

幚尡俀娭偟偰丗

丂丂丂丒擬尮傪曄偊偨偩偗偱偁傞丅

丂丂丂丒暥晹壢妛徣偺幚尡寢壥偲帡捠偭偨僨乕僞偑摼傜傟偨丅

丂丂丂丂偨偩偟偄偮傕摨偠傛偆側僨乕僞偑摼傜傟傞偲偼尷傜偢丄乽壢妛乿揑幚尡偲偼尵偄擄偄偺偱偁傞偑丅丅

丂丂丂丒桳堄嵎偑偁傞偲尒傞偺偐丄尒側偄偺偐丄栚壓暘偐傜側偄丅丂

#E47 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒偝偰丄嬻婥偺斾擬偼丄擇巁壔扽慺偺斾擬傛傝傕戝偒偄偨傔丄嬻婥偺擬梕検偼扽巁僈僗偺

丂丂丂丂擬梕検傛傝傕偍偍偒偔側傝丄偙偺偨傔丄嬻婥偺傎偆偑壏傑傝偵偔偄偲峫偊傜傟傞丅丂丂丂

丂丂丂丂堦曽丄擬揱摫棪偼嬻婥偺傎偆偑擇巁壔扽慺傛傝傕偍偍偒偄丅

丂丂丂丂偙偺偨傔丄儁僢僩儃僩儖偺奜偐傜偺壏搙偼壏搙寁偺姶壏晹偺偁傞拞怱晅嬤偵

丂丂丂丂帄傞懍偝偑懍偄偲峫偊傜傟傞丅

丂丂丂丒斾擬偲擬揱摫棪偺偄偢傟偑丄偙偺幚尡寢壥傪嵍塃偟偨偐偼敾抐偱偒側偄丅

丂丂丂丒枖丄偙偺幚尡偼婥懱傪儁僢僩儃僩儖偵擖傟偰寁應偟偨丅偙偺偲偒丄堦懱壗偺壏搙曄壔偑

丂丂丂丂應掕偝傟偨偺偐丄抐掕偱偒側偄丅

丂丂丂仛懄偪丄姶壏晹嘇擬傪憲傞擬尮偼丄悢懡偔偁傝丄暋嶨偵憡屳塭嬁偟崌偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丗

丂丂丂丂嘆揹媴摍偺擬尮丄嘇梕婍偺廃埻偺嬻婥傕擬尮偲側傞丄嘊梕婍偦偺傕偺傕嘆偲嘇偐傜壛擬偝傟偰丄怴偨側擬尮偲側傞丅

丂丂丂丂嘋梕婍撪晹偺婥懱偦偺傕偺偑嘆嘇嘊偐傜揹帴攇傪庴偗偰壏搙曄壔偡傞丄偦偺婥懱偼丄梕婍偺暻偐傜擬揱摫偱壏搙傪庴偗傞丄

丂丂丂丂丂偝傜偵梕婍撪晹偱懳棳偟壏搙曄壔偡傞丅偙偆偟偰姶壏晹偵偼丄婥懱嘊偐傜偺擬揱摫丄嘆嘇嘊偐傜偺揹帴攇偑撏偔偙偲偲側傞丅

丂丂丂丂丂偄偢傟偑偳傟偩偗姶壏晹偵摓払偟壏搙曄壔傪惗偠偝偣偨偐丄尰帪揰偱偼暘偐傜側偄丅

幚尡侾偵偮偄偰丗

丂丂丂仛媧擬帪丄曻擬帪偺偦傟偧傟偺壏搙曄壔嬋慄偼丄傎傏摨偠宍傪偟偰偄傞丅

丂丂丂丂擬偺堏摦偑惓晧媡偵峴傢傟偰偄傞偲丄峫偊傜傟傞丅

丂丂丂仛桳堄嵎偑尒庴偗傜傟側偄偺偱丄擮偺偨傔丄儁僢僩儃僩儖撪晹偵擇巁壔扽慺偑懚嵼偡傞偐斲偐傪

丂丂丂丂愇奃悈傪捠偟偰妋擣偟偨偲偙傠丄擇巁壔扽慺傪擖傟偨儃僩儖偺傒敀戺偟偨丅

#E45 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒摨偠儁僢僩儃僩儖丄摨偠朹忬壏搙寁傪梡偄傞偙偲丅乮幚尡忦審傪摨偠偵偡傞偨傔丅乯

丂丂丂丒擇巁壔扽慺偺擖庤偼丄僗乕僷乕偱傾僀僗僋儕乕儉傪峸擖偡傞偲偒丄僪儔僀傾僀僗傪

丂丂丂丂傕傜偭偰偔傞丅

丂丂丂丒擖梺嵻偺乽僶僽乿偱扽巁僈僗傪敪惗偝偣偰丄壏搙斾妑幚尡傪峴偭偰傒偨丅

丂丂丂丂寢壥揑偵桳堄嵎偼尒傜傟側偐偭偨丅

丂丂丂丂摼傜傟傞擇巁壔扽慺偺擹搙偑崅偔側偄傛偆側偺偱丄僪儔僀傾僀僗偱擇巁壔扽慺傪

丂丂丂丂敪惗偝偣幚尡偵巊偭偨丅

丂丂丂丒搶媫僴儞僘偱擇巁壔扽慺偺儃儞儀傪攦偭偰偒偰巊偭偨丅

丂丂丂丂

#E46 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

幚尡侾偵娭偟偰丗

丒摨偠壏搙偐傜僗僞乕僩偟丄壏搙曄壔傪宱偰丄幒壏偵帄傝丄廔傢傞丅

丂丂丂丒曐壏惈擻傪乽屄乆偺婥懱偛偲偺堦掕帪娫撪偺壏搙曄壔検乮嵎乯乿偱敾掕偡傞丅

丂丂丂丒壏搙嵎傪屄乆偺婥懱偵偮偄偰斾妑偡傞偲丄乮擇巁壔扽慺偺応崌傕丄嬻婥偺応崌傕乯

丂丂丂丂桳堄嵎偼傒傜傟側偐偭偨丅

丂丂丂丂乮懡彮偺壏搙嵎偺堘偄偼偁傞偑丄偙傟偼丄岆嵎偺斖埻撪偐傕偟傟側偄丅乯

丂丂丂丒廫暘側帪娫偑宱夁偡傟偽乮偙傟傜偺幚尡偺応崌丄偍傛偦俀侽乣俁侽暘掱搙偱乯丄

丂丂丂丂偄偢傟偺婥懱傕摨偠壏搙乮幒壏乯偵摓払偟偨丅

幚尡俀娭偟偰丗

丂丂丂丒擬尮傪曄偊偨偩偗偱偁傞丅

丂丂丂丒暥晹壢妛徣偺幚尡寢壥偲帡捠偭偨僨乕僞偑摼傜傟偨丅

丂丂丂丂偨偩偟偄偮傕摨偠傛偆側僨乕僞偑摼傜傟傞偲偼尷傜偢丄乽壢妛乿揑幚尡偲偼尵偄擄偄偺偱偁傞偑丅丅

丂丂丂丒桳堄嵎偑偁傞偲尒傞偺偐丄尒側偄偺偐丄栚壓暘偐傜側偄丅丂

#E47 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒偝偰丄嬻婥偺斾擬偼丄擇巁壔扽慺偺斾擬傛傝傕戝偒偄偨傔丄嬻婥偺擬梕検偼扽巁僈僗偺

丂丂丂丂擬梕検傛傝傕偍偍偒偔側傝丄偙偺偨傔丄嬻婥偺傎偆偑壏傑傝偵偔偄偲峫偊傜傟傞丅丂丂丂

丂丂丂丂堦曽丄擬揱摫棪偼嬻婥偺傎偆偑擇巁壔扽慺傛傝傕偍偍偒偄丅

丂丂丂丂偙偺偨傔丄儁僢僩儃僩儖偺奜偐傜偺壏搙偼壏搙寁偺姶壏晹偺偁傞拞怱晅嬤偵

丂丂丂丂帄傞懍偝偑懍偄偲峫偊傜傟傞丅

丂丂丂丒斾擬偲擬揱摫棪偺偄偢傟偑丄偙偺幚尡寢壥傪嵍塃偟偨偐偼敾抐偱偒側偄丅

丂丂丂丒枖丄偙偺幚尡偼婥懱傪儁僢僩儃僩儖偵擖傟偰寁應偟偨丅偙偺偲偒丄堦懱壗偺壏搙曄壔偑

丂丂丂丂應掕偝傟偨偺偐丄抐掕偱偒側偄丅

丂丂丂仛懄偪丄姶壏晹嘇擬傪憲傞擬尮偼丄悢懡偔偁傝丄暋嶨偵憡屳塭嬁偟崌偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丗

丂丂丂丂嘆揹媴摍偺擬尮丄嘇梕婍偺廃埻偺嬻婥傕擬尮偲側傞丄嘊梕婍偦偺傕偺傕嘆偲嘇偐傜壛擬偝傟偰丄怴偨側擬尮偲側傞丅

丂丂丂丂嘋梕婍撪晹偺婥懱偦偺傕偺偑嘆嘇嘊偐傜揹帴攇傪庴偗偰壏搙曄壔偡傞丄偦偺婥懱偼丄梕婍偺暻偐傜擬揱摫偱壏搙傪庴偗傞丄

丂丂丂丂丂偝傜偵梕婍撪晹偱懳棳偟壏搙曄壔偡傞丅偙偆偟偰姶壏晹偵偼丄婥懱嘊偐傜偺擬揱摫丄嘆嘇嘊偐傜偺揹帴攇偑撏偔偙偲偲側傞丅

丂丂丂丂丂偄偢傟偑偳傟偩偗姶壏晹偵摓払偟壏搙曄壔傪惗偠偝偣偨偐丄尰帪揰偱偼暘偐傜側偄丅

幚尡侾偵偮偄偰丗

丂丂丂仛媧擬帪丄曻擬帪偺偦傟偧傟偺壏搙曄壔嬋慄偼丄傎傏摨偠宍傪偟偰偄傞丅

丂丂丂丂擬偺堏摦偑惓晧媡偵峴傢傟偰偄傞偲丄峫偊傜傟傞丅

丂丂丂仛桳堄嵎偑尒庴偗傜傟側偄偺偱丄擮偺偨傔丄儁僢僩儃僩儖撪晹偵擇巁壔扽慺偑懚嵼偡傞偐斲偐傪

丂丂丂丂愇奃悈傪捠偟偰妋擣偟偨偲偙傠丄擇巁壔扽慺傪擖傟偨儃僩儖偺傒敀戺偟偨丅

丂丂丂仛桳堄嵎偑尒傜傟側偄尨場偼晄柧偱偁傞偑丄傕偭偲梕検偺戝偒偄儃僩儖埥偄偼梕婍偱嵞幚尡

丂丂丂丂偡傞偲儃僩儖乮梕婍乯帺懱偺壗傜偐偺塭嬁偑寉尭偱偒傞偐傕抦傟側偄丅

丂丂丂丂梕婍偺嵽幙丄擬晧壸偺梌偊曽丄梕婍傪擬揑偵幷抐偡傞摍忦審傪曄偊偰丄

丂丂丂丂偳偆側傞偐偺幚尡傕帪娫偑偁傟偽峴偭偰傒偨偄丅

幚尡俀偵偮偄偰丗

丂丂丂仛峏側傞妋擣幚尡偑昁梫偱偁傞丅

丂丂丂丂懄偪丄戝婥偺憢椞堟傪捠偭偰塅拡嬻娫偵摝偘偰偄偨愒奜慄偺攇挿傪丄

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偵梌偊傞昁梫偑偁傞偐傕抦傟側偄丅

丂丂丂仛峏側傞専摙傪埲壓峴偆丗丂

丂丂丂丒峫偊曽丗儃僩儖拞怱偐傜儃僩儖偺暻偵岦偐偭偰乽揱摫乿偵傛傝擬偑揱傢傝丄

丂丂丂丂丂丂丂丂儃僩儖偺撪暻偵摓払偟偨擬偼丄暻傪捠傝丄儃僩儖奜暻偐傜擬曻幩偝傟傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偙偆偟偰丄儃僩儖撪晹偺擬偑尭彮偟丄壏搙偑掅壓偡傞丄偲峫偊傞丅

丂丂丂丒儃僩儖偺廃埻乮暻乯偐傜拞怱偵帄傞擬偺棳傟乮婥懱偺擬揱摫乯

丂丂丂丂丂丂丂丂亖婥懱偺昞柺乮懄偪儃僩儖偺撪暻乯偐傜偺曻幩乮僗僥僼傽儞儃儖僣儅儞偺朄懃乯

丂丂丂丂丂丂丂丂亖儃僩儖撪晹偵懚嵼偡傞婥懱偺擬梕検偺尭彮

丂丂丂丒偙偺峫偊曽偵婎偯偒丄悢抣揑偵専摙偱偒傞偱偁傠偆丅

丂丂丂丒偝偰丄幚尡幒偱偼儃僩儖傪巊偭偨偑丄戝婥嬻娫偵偍偄偰偼儃僩儖偲偄偆傕偺偑懚嵼偟側偄丅

丂丂丂丂偝傜偵偼丄壏晽傪弌偡僿儎乕僪儔僀儎乕傕丄愒奜儔儞僾傕懚嵼偟側偄丅

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偺曐壏岠壥傪幚尡偡傞偙偲偼丄偄偭偨偄偳偆偡傟偽傛偄偺偐媈栤偱偁傞偟丄

丂丂丂丂傑偨寢壥偑偳傟偩偗柧椖偵弌傞傋偒側偺偐晄柧偱偁傞丅

丂丂丂丂Web 忋偺懡偔偺幚尡椺偺寢壥偑丄昡壙偱偒傞傕偺偐斲偐暘偐傜側偄丅

丂丂丂仛暘偐傜側偄偙偲偩傜偗偺幚尡偱丄偦偟偰丄堄枴偺側偄偲巚傢傟傞幚尡偱偁傞丄

丂丂丂丂偲偺尒曽偑偁傞偙偲偼廫暘彸抦偟偰偄傞丅

丂丂丂丂偱偼偳偆偡傟偽丄婘忋偱幚尡偱偒傞偺偐丅偦傟傪抦傝偨偄丅

丂丂丂丂堄枴偑柍偄側傜丄堄枴偁傞幚尡偲偼偳傫側傕偺偐抦傝偨偄丅

丂丂丂丂傕偲傕偲弌棃側偄偙偲傪幚尡偟傛偆偲偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆媈怱埫婼偺忬懺偱傕偁傞丅

丂丂丂丂弌棃側偄側傜弌棃側偄偱丄偦偺弌棃側偄偙偲偺幚徹偵側傞偱偁傠偆丅

丂丂丂丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂仛桳堄嵎偑尒傜傟側偄尨場偼晄柧偱偁傞偑丄傕偭偲梕検偺戝偒偄儃僩儖埥偄偼梕婍偱嵞幚尡

丂丂丂丂偡傞偲儃僩儖乮梕婍乯帺懱偺壗傜偐偺塭嬁偑寉尭偱偒傞偐傕抦傟側偄丅

丂丂丂丂梕婍偺嵽幙丄擬晧壸偺梌偊曽丄梕婍傪擬揑偵幷抐偡傞摍忦審傪曄偊偰丄

丂丂丂丂偳偆側傞偐偺幚尡傕帪娫偑偁傟偽峴偭偰傒偨偄丅

幚尡俀偵偮偄偰丗

丂丂丂仛峏側傞妋擣幚尡偑昁梫偱偁傞丅

丂丂丂丂懄偪丄戝婥偺憢椞堟傪捠偭偰塅拡嬻娫偵摝偘偰偄偨愒奜慄偺攇挿傪丄

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偵梌偊傞昁梫偑偁傞偐傕抦傟側偄丅

丂丂丂仛峏側傞専摙傪埲壓峴偆丗丂

丂丂丂丒峫偊曽丗儃僩儖拞怱偐傜儃僩儖偺暻偵岦偐偭偰乽揱摫乿偵傛傝擬偑揱傢傝丄

丂丂丂丂丂丂丂丂儃僩儖偺撪暻偵摓払偟偨擬偼丄暻傪捠傝丄儃僩儖奜暻偐傜擬曻幩偝傟傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂偙偆偟偰丄儃僩儖撪晹偺擬偑尭彮偟丄壏搙偑掅壓偡傞丄偲峫偊傞丅

丂丂丂丒儃僩儖偺廃埻乮暻乯偐傜拞怱偵帄傞擬偺棳傟乮婥懱偺擬揱摫乯

丂丂丂丂丂丂丂丂亖婥懱偺昞柺乮懄偪儃僩儖偺撪暻乯偐傜偺曻幩乮僗僥僼傽儞儃儖僣儅儞偺朄懃乯

丂丂丂丂丂丂丂丂亖儃僩儖撪晹偵懚嵼偡傞婥懱偺擬梕検偺尭彮

丂丂丂丒偙偺峫偊曽偵婎偯偒丄悢抣揑偵専摙偱偒傞偱偁傠偆丅

丂丂丂丒偝偰丄幚尡幒偱偼儃僩儖傪巊偭偨偑丄戝婥嬻娫偵偍偄偰偼儃僩儖偲偄偆傕偺偑懚嵼偟側偄丅

丂丂丂丂偝傜偵偼丄壏晽傪弌偡僿儎乕僪儔僀儎乕傕丄愒奜儔儞僾傕懚嵼偟側偄丅

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偺曐壏岠壥傪幚尡偡傞偙偲偼丄偄偭偨偄偳偆偡傟偽傛偄偺偐媈栤偱偁傞偟丄

丂丂丂丂傑偨寢壥偑偳傟偩偗柧椖偵弌傞傋偒側偺偐晄柧偱偁傞丅

丂丂丂丂Web 忋偺懡偔偺幚尡椺偺寢壥偑丄昡壙偱偒傞傕偺偐斲偐暘偐傜側偄丅

丂丂丂仛暘偐傜側偄偙偲偩傜偗偺幚尡偱丄偦偟偰丄堄枴偺側偄偲巚傢傟傞幚尡偱偁傞丄

丂丂丂丂偲偺尒曽偑偁傞偙偲偼廫暘彸抦偟偰偄傞丅

丂丂丂丂偱偼偳偆偡傟偽丄婘忋偱幚尡偱偒傞偺偐丅偦傟傪抦傝偨偄丅

丂丂丂丂堄枴偑柍偄側傜丄堄枴偁傞幚尡偲偼偳傫側傕偺偐抦傝偨偄丅

丂丂丂丂傕偲傕偲弌棃側偄偙偲傪幚尡偟傛偆偲偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆媈怱埫婼偺忬懺偱傕偁傞丅

丂丂丂丂弌棃側偄側傜弌棃側偄偱丄偦偺弌棃側偄偙偲偺幚徹偵側傞偱偁傠偆丅

丂丂丂丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#E67

#E67

#E73 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒幨恀偺傛偆偵丄巐妏偄敔乮偙傟偼丄揹婥偺嶱偱偡乯傪梡堄偟傑偡丅

丂丂丂丂偄偐偵傕敔掚晽偵側傝傑偡丅

丂丂丂丒偙偺敔偺拞偵丄搚丄愇傪偄傟丄偝傜偵愻柺婍傪抲偒傑偡丅

丂丂丂丒敔偺廃傝偵丄怉栘敨偺怉暔丄愻柺婍偺側偐偵偼悈傪擖傟傑偡丅

丂丂丂丒偙傟偱價僆僩乕僾偑弌棃忋偑傝偱偡丅丂丂丂

#E74 幚尡偺幚峴偲寢壥

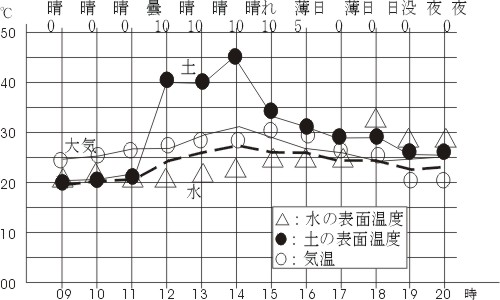

丒悈媦傃搚偺昞柺壏搙偼丄曻幩壏搙寁偱寁應偟傑偡丅

婥壏偼丄朹忬壏搙寁偱寁應偟傑偡丅

丂丂丂丒娤應擭寧擔亖2007擭06寧17擔丄09:00乣20:00

丂丂丂丂

#E73 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒幨恀偺傛偆偵丄巐妏偄敔乮偙傟偼丄揹婥偺嶱偱偡乯傪梡堄偟傑偡丅

丂丂丂丂偄偐偵傕敔掚晽偵側傝傑偡丅

丂丂丂丒偙偺敔偺拞偵丄搚丄愇傪偄傟丄偝傜偵愻柺婍傪抲偒傑偡丅

丂丂丂丒敔偺廃傝偵丄怉栘敨偺怉暔丄愻柺婍偺側偐偵偼悈傪擖傟傑偡丅

丂丂丂丒偙傟偱價僆僩乕僾偑弌棃忋偑傝偱偡丅丂丂丂

#E74 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒悈媦傃搚偺昞柺壏搙偼丄曻幩壏搙寁偱寁應偟傑偡丅

婥壏偼丄朹忬壏搙寁偱寁應偟傑偡丅

丂丂丂丒娤應擭寧擔亖2007擭06寧17擔丄09:00乣20:00

丂丂丂丂 #E75 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒梀傃怱偱丄敔掚晽偺挻儈僯價僆僩乕僾傪嶌傝傑偡丅

丂丂丂丒巕嫙払偵偼丄柌偲扵専怱傪婲偙偝偣傑偡丅

#E76 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒搚偺昞柺壏搙偼丄偦偺曄壔偺婲暁偑戝偒偔丄懢梲擬乮惏丄撥丄栭乯偺桳柍丂

偵旕忢偵椙偔斀墳偟偰偄傑偡丅偙傟偼丄搚偺斾擬偑彫偝偄偐傜偱偡丅

丂丂丂丒擔杤屻偺悈偺壏搙掅壓偑娚傗偐偱偡丅偙傟偼丄悈偺斾擬偺曽偑戝偒偄偙偲

丂丂丂丂偵傛傞傕偺偱丄丂奜揑側壏搙曄壔乮庡偲偟偰懢梲擬乯偺塭嬁傪偡偖偵偼

丂丂丂丂庴偗擄偄偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅

丒偙傟傜偺尰徾偼丄搚傗悈偺暔棟揑惈幙偺堦偮偱偁傞乽斾擬乿偺堘偄偵傛傞傕偺偱偡丅

#E77 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒暔幙偺暔棟揑惈幙偺傂偲偮偱偁傞斾擬偺戝彫偼丄偦偺暔幙偺奜揑側壏搙曄壔偵晀姶偵丄

丂丂丂丂埥偄偼撦姶偵斀墳偡傞尨場偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒婥徾嬻娫偱偼丄擔徠偺桳柍乮拫栭乯偵傛傝丄搚偲悈乮棨抧偲奀梞乯偱偼丄

丂丂丂丂昞柺壏搙偑媡揮偟傑偡丅

丂丂丂丒抧昞柺丄奀悈昞柺偵愙偟偰偄偨戝婥偼偦傟偧傟偺壏搙傪栣偄丄悈暯曽岦偺壏搙嵎

丂丂丂丂乮枾搙嵎乯偑惗偠丄嬊抧揑側懳棳偑婲偙傝丄棳傟曽偑拫栭岎戙偟傑偡丅

丂丂丂丂奀棨晽傗嶳扟晽偺晽岦偑拫栭偱媡揮偡傞尨棟偱偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#E75 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒梀傃怱偱丄敔掚晽偺挻儈僯價僆僩乕僾傪嶌傝傑偡丅

丂丂丂丒巕嫙払偵偼丄柌偲扵専怱傪婲偙偝偣傑偡丅

#E76 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒搚偺昞柺壏搙偼丄偦偺曄壔偺婲暁偑戝偒偔丄懢梲擬乮惏丄撥丄栭乯偺桳柍丂

偵旕忢偵椙偔斀墳偟偰偄傑偡丅偙傟偼丄搚偺斾擬偑彫偝偄偐傜偱偡丅

丂丂丂丒擔杤屻偺悈偺壏搙掅壓偑娚傗偐偱偡丅偙傟偼丄悈偺斾擬偺曽偑戝偒偄偙偲

丂丂丂丂偵傛傞傕偺偱丄丂奜揑側壏搙曄壔乮庡偲偟偰懢梲擬乯偺塭嬁傪偡偖偵偼

丂丂丂丂庴偗擄偄偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅

丒偙傟傜偺尰徾偼丄搚傗悈偺暔棟揑惈幙偺堦偮偱偁傞乽斾擬乿偺堘偄偵傛傞傕偺偱偡丅

#E77 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒暔幙偺暔棟揑惈幙偺傂偲偮偱偁傞斾擬偺戝彫偼丄偦偺暔幙偺奜揑側壏搙曄壔偵晀姶偵丄

丂丂丂丂埥偄偼撦姶偵斀墳偡傞尨場偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒婥徾嬻娫偱偼丄擔徠偺桳柍乮拫栭乯偵傛傝丄搚偲悈乮棨抧偲奀梞乯偱偼丄

丂丂丂丂昞柺壏搙偑媡揮偟傑偡丅

丂丂丂丒抧昞柺丄奀悈昞柺偵愙偟偰偄偨戝婥偼偦傟偧傟偺壏搙傪栣偄丄悈暯曽岦偺壏搙嵎

丂丂丂丂乮枾搙嵎乯偑惗偠丄嬊抧揑側懳棳偑婲偙傝丄棳傟曽偑拫栭岎戙偟傑偡丅

丂丂丂丂奀棨晽傗嶳扟晽偺晽岦偑拫栭偱媡揮偡傞尨棟偱偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#E83 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儘乕僜僋丄儊僗僔儕儞僟乕丄嬥懏惢偺僩儗乕丄悈

#E84 幚尡偺幚峴偲寢壥

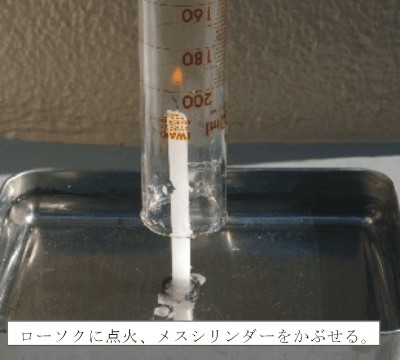

丂丂丂丒梕婍偺拞墰偵儘乕僜僋傪棫偰丄悈傪挘傝丄儘乕僜僋偵壩傪偮偗傑偡丅

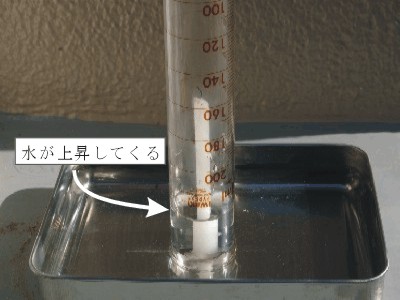

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕傪偐傇偣傑偡丅儊僗僔儕儞僟乕偺悈埵栚惙傝傪撉傫偱偍偒傑偡丅

丂丂丂丒儘乕僜僋偼偟偽傜偔擱偊偰偄傑偡偑丄傗偑偰壩偑徚偊傑偡丅

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕撪晹偵彊乆偵悈偑忋偭偰偔傞偙偲傪娤嶡偟傑偡丅

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕偺悈埵栚惙傝傪撉傒傑偡丅

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕偺慡梕愊偲悈埵忋徃暘偺梕愊偺斾傪媮傔傑偡丅

丂丂丂丂侾侽侽丗俀侽掱搙偵側傝傑偡丅

#E85 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒儘乕僜僋偺挿偝偑挿偡偓傞偲偡偖偵壩偑徚偊傑偡丅

丂丂丂丂壓曽偺巁慺偑徚旓偝傟側偄偨傔偲峫偊傜傟傑偡丅

丂丂丂丒偐傇偣傞儊僗僔儕儞僟乕摍偺庬椶傪曄偊偰傒傑偡丅

丂丂丂丒擛壗偵偡傟偽丄幚尡寢壥偲偟偰偺懱愊曄壔傪媮傔傗偡偄偐丅

丂丂丂丂峀岥價儞偱偼丄悈埵忋徃偼暘偐傝傑偡偑丄偦偺忋徃崅偝傪寁應偡傞偺偑崲擄偱偡丅

丂丂丂丂怓乆帋偟偰傒偨偲偙傠丄儊僗僔儕儞僟乕傪巊偆偲丄懱愊曄壔偑堦栚椖慠偱丄

丂丂丂丂偐偮悢抣揑偵尒傞偙偲偑壜擻偱偟偨丅

#E86 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒儘乕僜僋偺拞偺扽慺偑儊僗僔儕儞僟乕偺拞偺巁慺偲斀墳偟丄巁慺偑徚旓偝傟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偨傔丄巁慺偺暘埑偑柍偔側傝丄偦偺埑椡偵憡摉偡傞暘偩偗丄悈埵偑忋徃偟偰偒傑偡丅

#E87 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒巁慺偑徚旓偝傟偨偙偲偼暘偐傝傑偡偑丄堦曽丄擇巁壔扽慺偑敪惗偟偰偄傞偼偢偱偡丅

丂丂丂丒嬻婥拞偺擇巁壔扽慺擹搙偼丄栺0.04亾亖400ppm 偱偡偑丄偙偺擱從幚尡偺寢壥偱偒偨

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偺擹搙乮暘埑乯偼栚壓偺偲偙傠暘偐傝傑偣傫丅

丂丂丂丒忋婰偺幚尡帠幚偐傜峫偊傞偲丄巁慺偺暘埑傛傝傕偢偭偲彫偝偄傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅

丂丂丂丒擇巁壔扽慺偼悈偵傛偔梟偗傑偡丅儔僼偵尵偆偲丄懱愊斾偱丄悈侾偵懳偟丄扽巁僈僗侽丏俉俉偱偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#E83 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒儘乕僜僋丄儊僗僔儕儞僟乕丄嬥懏惢偺僩儗乕丄悈

#E84 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒梕婍偺拞墰偵儘乕僜僋傪棫偰丄悈傪挘傝丄儘乕僜僋偵壩傪偮偗傑偡丅

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕傪偐傇偣傑偡丅儊僗僔儕儞僟乕偺悈埵栚惙傝傪撉傫偱偍偒傑偡丅

丂丂丂丒儘乕僜僋偼偟偽傜偔擱偊偰偄傑偡偑丄傗偑偰壩偑徚偊傑偡丅

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕撪晹偵彊乆偵悈偑忋偭偰偔傞偙偲傪娤嶡偟傑偡丅

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕偺悈埵栚惙傝傪撉傒傑偡丅

丂丂丂丒儊僗僔儕儞僟乕偺慡梕愊偲悈埵忋徃暘偺梕愊偺斾傪媮傔傑偡丅

丂丂丂丂侾侽侽丗俀侽掱搙偵側傝傑偡丅

#E85 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒儘乕僜僋偺挿偝偑挿偡偓傞偲偡偖偵壩偑徚偊傑偡丅

丂丂丂丂壓曽偺巁慺偑徚旓偝傟側偄偨傔偲峫偊傜傟傑偡丅

丂丂丂丒偐傇偣傞儊僗僔儕儞僟乕摍偺庬椶傪曄偊偰傒傑偡丅

丂丂丂丒擛壗偵偡傟偽丄幚尡寢壥偲偟偰偺懱愊曄壔傪媮傔傗偡偄偐丅

丂丂丂丂峀岥價儞偱偼丄悈埵忋徃偼暘偐傝傑偡偑丄偦偺忋徃崅偝傪寁應偡傞偺偑崲擄偱偡丅

丂丂丂丂怓乆帋偟偰傒偨偲偙傠丄儊僗僔儕儞僟乕傪巊偆偲丄懱愊曄壔偑堦栚椖慠偱丄

丂丂丂丂偐偮悢抣揑偵尒傞偙偲偑壜擻偱偟偨丅

#E86 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒儘乕僜僋偺拞偺扽慺偑儊僗僔儕儞僟乕偺拞偺巁慺偲斀墳偟丄巁慺偑徚旓偝傟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偨傔丄巁慺偺暘埑偑柍偔側傝丄偦偺埑椡偵憡摉偡傞暘偩偗丄悈埵偑忋徃偟偰偒傑偡丅

#E87 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒巁慺偑徚旓偝傟偨偙偲偼暘偐傝傑偡偑丄堦曽丄擇巁壔扽慺偑敪惗偟偰偄傞偼偢偱偡丅

丂丂丂丒嬻婥拞偺擇巁壔扽慺擹搙偼丄栺0.04亾亖400ppm 偱偡偑丄偙偺擱從幚尡偺寢壥偱偒偨

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偺擹搙乮暘埑乯偼栚壓偺偲偙傠暘偐傝傑偣傫丅

丂丂丂丒忋婰偺幚尡帠幚偐傜峫偊傞偲丄巁慺偺暘埑傛傝傕偢偭偲彫偝偄傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅

丂丂丂丒擇巁壔扽慺偼悈偵傛偔梟偗傑偡丅儔僼偵尵偆偲丄懱愊斾偱丄悈侾偵懳偟丄扽巁僈僗侽丏俉俉偱偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#E93 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒廳憘丄儗儌儞丄悈丄梕婍乮偍榦丄僐僢僾側偳側傫偱傕椙偄乯乯

#E94 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒梕婍偵廳憘傪偄傟丄儗儌儞傪峣傝廯傪悅傜偡丅

丂丂丂丒傗偑偰丄擇巁壔扽慺偑敪惗偟偰偔傞丅

#E95 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒悈傪彮乆偄傟偰偐傜儗儌儞廯傪偨傜偡偲傛偄丅

#E96 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒廳扽巁僫僩儕僂儉偲儗儌儞偺拞偺僋僄儞巁偲偺壔妛斀墳偵傛傝丄擇巁壔扽慺偑敪惗偟傑偡丅

#E97 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒廳憘偵嵒摐傪壛偊丄僋僄儞巁傪壛偊傞偲丄娒偄扽巁堸椏偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒儗儌儞偑柍偗傟偽丄億儞恷偱帋偟偰傒傛偆丅

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偑敪惗偡傞偐偳偆偐丄幚尡揑偵妋擣偟偰傒傛偆丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#E93 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒廳憘丄儗儌儞丄悈丄梕婍乮偍榦丄僐僢僾側偳側傫偱傕椙偄乯乯

#E94 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒梕婍偵廳憘傪偄傟丄儗儌儞傪峣傝廯傪悅傜偡丅

丂丂丂丒傗偑偰丄擇巁壔扽慺偑敪惗偟偰偔傞丅

#E95 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒悈傪彮乆偄傟偰偐傜儗儌儞廯傪偨傜偡偲傛偄丅

#E96 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒廳扽巁僫僩儕僂儉偲儗儌儞偺拞偺僋僄儞巁偲偺壔妛斀墳偵傛傝丄擇巁壔扽慺偑敪惗偟傑偡丅

#E97 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒廳憘偵嵒摐傪壛偊丄僋僄儞巁傪壛偊傞偲丄娒偄扽巁堸椏偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒儗儌儞偑柍偗傟偽丄億儞恷偱帋偟偰傒傛偆丅

丂丂丂丂擇巁壔扽慺偑敪惗偡傞偐偳偆偐丄幚尡揑偵妋擣偟偰傒傛偆丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞