Return Home 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞丂乽婥徾幚尡僋儔僽乿擖夛埬撪丅婥徾幚尡(#A0)

幚尡偺條巕傪幨恀偱徯夘偟傑偡丅

幚尡崁栚偍傛傃撪梕偼丄悘帪捛壛丄廋惓丄夵椙偟偰偄傑偡丅 Originated 2008-08/08 Last Updated 2008-08/30,09/30,10/22,11/30,12/29, 2009-1/23, 6/22

EXPMA0 價儖晽丂寶暔偵晽偑摉偨傞偲丄棳傟偼偝傑偞傑偵曄壔偡傞 EXPMA1 儀僫乕儖懳棳 EXPMA2 僇儖儅儞塓丂棳傟偺拞偵忈奞暔偑偁傞偲偒丄忈奞暔偺屻曽偵塓楍偑偱偒傞 EXPMA3 棳傟偺偐偨偪傪尒傞丂棳傟偺拞偵忈奞暔偑偁傞偲偒偺棳傟偺曄壔 EXPMA4 屼慜嶈偺晽丂抧宍岠壥傪幚抧偵専摙偟傑偡 EXPMA5 僟僂儞僶乕僗僩丂棊壓偟偰偔傞晽偺棳傟偱偡 EXPMA6 柍廳検嬻娫 廳偝傪姶偠側偄嬻娫傪偮偔傞 EXPMA7 僗僀儞僌僶僀丂乮帴愇丄揝偺嬍乯塣摦偟偰偄傞暔懱傊偺椡偺嶌梡丅椡愊丅榝惎偺廳椡傪棙梡偟偰塹惎婳摴傪曄偊傞傾僀僨傾 EXPMA8 晽懍偺梊應丂乮僐儞僺儏乕僞乕僔儈儏儗乕僔儑儞乯晽岦丒晽懍傪寛掕偡傞梫場傪峫偊傑偡 EXPMA9 僗僺儞僟僂儞丂乮價儞丄拑偑傜丄悈乯 |

嬻敔偱戙梡偟偨寶暔乮忈奞暔乯 |

慄崄偱掕忢棳傪嶌傞

|

棳傟偺曄壔侾 |

棳傟偺曄壔俀

|

儀僫乕儖懳棳乮嵶朎忬乯

| 儀僫乕儖懳棳乮棳偝傟偨忬懺乯

| 儀僫乕儖懳棳乮壐傗偐側擔偺塤乯

|

儀僫乕儖懳棳

| 崅憌偵偱偒偨塤 |

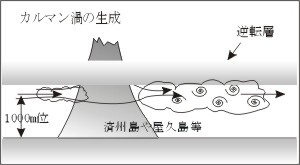

丂丂丂僇儖儅儞塓偼搤婫丄杒婑傝偺婫愡晽偺偁傞偲偒偵偦偺晽壓懁偵宍惉偝傟丄

丂丂丂帪乆丄俰俵俙乮婥徾挕乯偺婥徾塹惎夋憸偵幨偭偰偄傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂丂幚尡揑偵僇儖儅儞塓傪嶌偭偰傒傑偟傚偆丅

朹偺捈宎傗丄朹傪堷偔懍搙傪條乆偵曄偊傞偲塓偑偱偒傑偡丅

丂丂丂棳傟偺拞偺忈奞暔偺屻曽偵偼丄塓偑宍惉偝傟傞偙偲偑偁傝丄偙偺塓偑塤偺宍傗丄

丂丂丂峔抸暔偺怳摦栤戣傪堷偒婲偙偟傑偡丅

#A21 幚尡僞僀僩儖亖僇儖儅儞塓

#A22 幚尡偺慱偄亖僇儖儅儞塓傪偮偔傞

丂丂丂僇儖儅儞塓偼搤婫丄杒婑傝偺婫愡晽偺偁傞偲偒偵偦偺晽壓懁偵宍惉偝傟丄

丂丂丂帪乆丄俰俵俙乮婥徾挕乯偺婥徾塹惎夋憸偵幨偭偰偄傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂丂幚尡揑偵僇儖儅儞塓傪嶌偭偰傒傑偟傚偆丅

朹偺捈宎傗丄朹傪堷偔懍搙傪條乆偵曄偊傞偲塓偑偱偒傑偡丅

丂丂丂棳傟偺拞偺忈奞暔偺屻曽偵偼丄塓偑宍惉偝傟傞偙偲偑偁傝丄偙偺塓偑塤偺宍傗丄

丂丂丂峔抸暔偺怳摦栤戣傪堷偒婲偙偟傑偡丅

#A21 幚尡僞僀僩儖亖僇儖儅儞塓

#A22 幚尡偺慱偄亖僇儖儅儞塓傪偮偔傞

丂

丂

#A23 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丂丂丂丒傾儖儈敁丄彫偝偔暯偨偄梕婍丄戝偒偄暯偨偄梕婍乮捈宎俁侽cm掱搙偺愻柺婍側偳乯傪梡堄偟丄悈傪挘傝傑偡丅

丂丂丂丒嵶偄朹傪悈偵偮偗偰丄墶偵堷偄偰傒傑偡丅朹偺屻傠偵塓偑偱偒傑偡丅

#A24 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒愻柺婍傗梺憛偺悈柺偵塓傪嶌傝傑偡丅

#A25 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒悈柺忋偺塓偼栚偵尒偊傑偡偑丄偦偺傑傑幨恀偵嶣偭偰傕塓偺宍偼柧埫丒擹扺偵朢偟偔丄傎偲傫偳暘傝傑偣傫丅

丒乽壜帇壔乿偡傞偨傔丄椺偊偽丄悈柺偵傾儖儈敁傪晜偐傋傞偲丄棳傟偺婳愓偑幨恀偵幨傝堈偔傝傑偡丅

丂丂丂丂偙偺偲偒丄攚宨傪埫偔偟丄岝慄傪摉偰傞妏搙傪曄偊偰丄斀幩岝傪摼堈偔偟傑偡丅

丂丂丂丒暿偺曽朄偲偟偰丄擔岝偺壓偱幚尡偡傞偲丄攇傗塓偑塭偲側偭偰愻柺婍偺掙偵搳塭偝傟傞偺偱丄偙傟傪幨恀偵嶣傝傑偡丅

#A26 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒愳偺棳傟偺拞偵傕丄嫶媟傗戝偒側愇偺壓棳偵塓偑偱偒偰偄傑偡丅

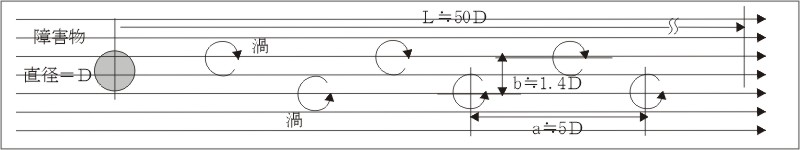

丂丂丂丒塓偺僒僀僘偺偍偍傛偦偺栚埨傪僇儖儅儞塓偺応崌偵娭偟偰丄奺庬偺暥專傪挷傋傞偲

丂丂丂丂忈奞暔偺捈宎亖俢偲偡傞偲偒丄弌棃傞塓偺僒僀僘佮俢丄攇挿 a佮5俢丄塓楍娫妘 b佮1.4俢丄

丂丂丂丂宲懕嫍棧 俴佮50俢丄偲側傝丄棳懍偵墳偠偰丄埨掕揑側塓傗棎棳偺塓偑宍惉偝傟傑偡乮仏侾乯丅

丂丂丂丂

#A23 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丂丂丂丒傾儖儈敁丄彫偝偔暯偨偄梕婍丄戝偒偄暯偨偄梕婍乮捈宎俁侽cm掱搙偺愻柺婍側偳乯傪梡堄偟丄悈傪挘傝傑偡丅

丂丂丂丒嵶偄朹傪悈偵偮偗偰丄墶偵堷偄偰傒傑偡丅朹偺屻傠偵塓偑偱偒傑偡丅

#A24 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒愻柺婍傗梺憛偺悈柺偵塓傪嶌傝傑偡丅

#A25 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒悈柺忋偺塓偼栚偵尒偊傑偡偑丄偦偺傑傑幨恀偵嶣偭偰傕塓偺宍偼柧埫丒擹扺偵朢偟偔丄傎偲傫偳暘傝傑偣傫丅

丒乽壜帇壔乿偡傞偨傔丄椺偊偽丄悈柺偵傾儖儈敁傪晜偐傋傞偲丄棳傟偺婳愓偑幨恀偵幨傝堈偔傝傑偡丅

丂丂丂丂偙偺偲偒丄攚宨傪埫偔偟丄岝慄傪摉偰傞妏搙傪曄偊偰丄斀幩岝傪摼堈偔偟傑偡丅

丂丂丂丒暿偺曽朄偲偟偰丄擔岝偺壓偱幚尡偡傞偲丄攇傗塓偑塭偲側偭偰愻柺婍偺掙偵搳塭偝傟傞偺偱丄偙傟傪幨恀偵嶣傝傑偡丅

#A26 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒愳偺棳傟偺拞偵傕丄嫶媟傗戝偒側愇偺壓棳偵塓偑偱偒偰偄傑偡丅

丂丂丂丒塓偺僒僀僘偺偍偍傛偦偺栚埨傪僇儖儅儞塓偺応崌偵娭偟偰丄奺庬偺暥專傪挷傋傞偲

丂丂丂丂忈奞暔偺捈宎亖俢偲偡傞偲偒丄弌棃傞塓偺僒僀僘佮俢丄攇挿 a佮5俢丄塓楍娫妘 b佮1.4俢丄

丂丂丂丂宲懕嫍棧 俴佮50俢丄偲側傝丄棳懍偵墳偠偰丄埨掕揑側塓傗棎棳偺塓偑宍惉偝傟傑偡乮仏侾乯丅

丂丂丂丂 丂丂丂丂

#A27 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

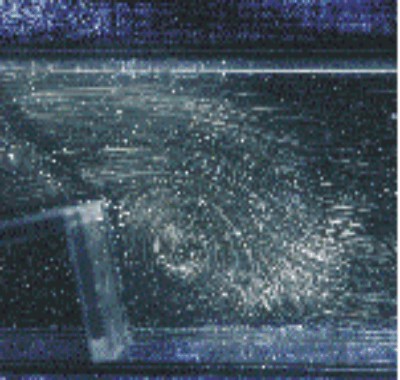

丒師偺庤弴偱丄壓恾偺傛偆側塓偑偱偒傑偟偨丅乮仏俀乯

丂丂丂丒幚尡摴嬶丒嵽椏亖愻柺婍丄悈丄杗廯丄妱傝敘丄廗帤偺敿巻側偳丅

丒庤弴

丂丂丂丂丂丂丂侾丏悈柺偵杗廯傪堦揌悅傜偡偲丄杗廯偑悈柺偵峀偑傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俀丏妱傝敘傪揔摉側懍搙偱摦偐偡偲塓傗慄偑弌棃傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俁丏慺憗偔敿巻傪悈柺偵晅偗傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂係丏塓傪昤偄偰偄傞杗廯偺婳愓偑敿巻偵揮幨偝傟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俆丏擥傟偰偄傞敿巻傪悈愻丄姡憞屻丄僗僉儍僫乕偵偐偗偰僼傽僀儖壔偟傑偡丅

丂丂丂丂丂 丂丂 乮拲堄両丂忯偺忋偵杗廯側偳偙傏偝側偄偙偲丅枖丄愻柺強摍杗廯偱墭偝側偄偙偲丅

偙傟偵斀偡傞偲丄壠恖偐傜旕擄偝傟傞偙偲昁掕偱偡乯

丂丂丂丂

丂丂丂丂

#A27 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒師偺庤弴偱丄壓恾偺傛偆側塓偑偱偒傑偟偨丅乮仏俀乯

丂丂丂丒幚尡摴嬶丒嵽椏亖愻柺婍丄悈丄杗廯丄妱傝敘丄廗帤偺敿巻側偳丅

丒庤弴

丂丂丂丂丂丂丂侾丏悈柺偵杗廯傪堦揌悅傜偡偲丄杗廯偑悈柺偵峀偑傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俀丏妱傝敘傪揔摉側懍搙偱摦偐偡偲塓傗慄偑弌棃傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俁丏慺憗偔敿巻傪悈柺偵晅偗傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂係丏塓傪昤偄偰偄傞杗廯偺婳愓偑敿巻偵揮幨偝傟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂俆丏擥傟偰偄傞敿巻傪悈愻丄姡憞屻丄僗僉儍僫乕偵偐偗偰僼傽僀儖壔偟傑偡丅

丂丂丂丂丂 丂丂 乮拲堄両丂忯偺忋偵杗廯側偳偙傏偝側偄偙偲丅枖丄愻柺強摍杗廯偱墭偝側偄偙偲丅

偙傟偵斀偡傞偲丄壠恖偐傜旕擄偝傟傞偙偲昁掕偱偡乯

丂丂丂丂 丂丂丂丒捛壛揑忣曬丗

丂丂丂丂愳偺棳傟偺拞傗丄傕偭偲戝偒偔婥徾塹惎幨恀偱傕嵪廈搰丄壆媣搰丄棙怟搰摍偺

丂丂丂丂晽壓懁偵尒傞偙偲偑弌棃傑偡丅丂儕儌乕僩僙儞僔儞僌僔儕乕僘乽婥徾乿丄彫暯丄P.93偵

丂丂丂丂僇儖儅儞塓偵娭偡傞娙扨側徯夘暥偑偁傝傑偟偨偺偱偙偙偵敳悎丒 揮嵹偝偣偰捀偒傑偡丅

丂丂1. 30 m 偺崅搙偱應掕偟偨搰偺捈宎傪d丄嶳偺崅偝傪h偲偡傞偲

丂丂 0.04亙h/d亙0.14 偺搰偱敪尰偟偰偄傞丅

丂丂 2. 抧忋揤婥恾偱摍埑慄偑敪嶶偟偰偄傞惣崅搶掅偺婥埑攝抲丅

丂丂 3. 媡揮憌偺壓偵偁偭偰 0.5乣2.0 km 偺崅偝偺憌愊塤丅

丂 4. 寁嶼偝傟偨堦斒棳偺晽懍偼 7乣10丂m/s丅丂丂

丂丂 5. 挿偝偼 600乣800 km 偱曽岦偼偙偺椞堟偺堦斒棳傪帵偡丅

丂丂 6. 塓偺敿宎偼11乣18 km丅

丂7. 塓楍偺Life Time偼丂24 帪娫埲撪丅

丂丂丂

丂丂丂丒棳懱椡妛偺嫵偊傞偲偙傠偵傛傟偽丄棳懍倀丄棳傟偺拞偺暔懱偺捈宎俢丄

丂丂丂丂廃攇悢倖丄掕悢S倲丂偲偡傞偲偒丄f亖S倲丒倀/俢丂偱偡丅乮St偼丄僗僩儘乕僴儖悢 St亖0.2)

丂丂丂丒嵶偄揹慄偵晽偑摉偨傞偲偒丄丂倀亖 10 倣/倱丄俢亖俀倣倣丂偲偟偰丄

丂丂丂丂倖亖 1000 Hz 偱傗傗崅偄壒偑弌傑偡丅

丂丂丂丒嵪廈搰傪偮偮傫偱棳傟傞婥棳偺壓棳偵僇儖儅儞塓偑偱偒傞偙偲偲丄晽楥偺梺憛偺拞偱巜傪

丂丂丂丂巊偭偰塓傪嶌傞偙偲偲偼僒僀僘偙偦堘偊丄棳懱偵偲偭偰偼摨偠榖偱偡丅懄偪丄搰偺廃傝傪

丂丂丂丂戝婥偑棳傟傞偙偲偲丄 惷巭偟偨梺憛偺搾偺拞偱丄巜傪摦偐偡偙偲偲偼丄摨偠岠壥偵側傝傑偡丅

丂丂丂丒搰偵晽偑摉偨傞偲偒(壓恾)丄倀亖 10 倣/倱丄俢亖 2000 倣偺帪丄倖亖 0.001 Hz 旕忢偵掅廃攇偱偡丅

丂丂丂丂廃婜俿亖 1/f 亖 1000 昩乮栺侾俇暘乯丄塓偲塓偺娫妘偼丄10x1000= 10000 m = 10 Km丂偲側傝傑偡丅

丂丂丂丂(悢幃偼丄愘挊丄揤婥恾偲婥徾棟榑偺P.23 傛傝丄倀亖兩丒倖)

丂丂丂丂

丂丂丂丒捛壛揑忣曬丗

丂丂丂丂愳偺棳傟偺拞傗丄傕偭偲戝偒偔婥徾塹惎幨恀偱傕嵪廈搰丄壆媣搰丄棙怟搰摍偺

丂丂丂丂晽壓懁偵尒傞偙偲偑弌棃傑偡丅丂儕儌乕僩僙儞僔儞僌僔儕乕僘乽婥徾乿丄彫暯丄P.93偵

丂丂丂丂僇儖儅儞塓偵娭偡傞娙扨側徯夘暥偑偁傝傑偟偨偺偱偙偙偵敳悎丒 揮嵹偝偣偰捀偒傑偡丅

丂丂1. 30 m 偺崅搙偱應掕偟偨搰偺捈宎傪d丄嶳偺崅偝傪h偲偡傞偲

丂丂 0.04亙h/d亙0.14 偺搰偱敪尰偟偰偄傞丅

丂丂 2. 抧忋揤婥恾偱摍埑慄偑敪嶶偟偰偄傞惣崅搶掅偺婥埑攝抲丅

丂丂 3. 媡揮憌偺壓偵偁偭偰 0.5乣2.0 km 偺崅偝偺憌愊塤丅

丂 4. 寁嶼偝傟偨堦斒棳偺晽懍偼 7乣10丂m/s丅丂丂

丂丂 5. 挿偝偼 600乣800 km 偱曽岦偼偙偺椞堟偺堦斒棳傪帵偡丅

丂丂 6. 塓偺敿宎偼11乣18 km丅

丂7. 塓楍偺Life Time偼丂24 帪娫埲撪丅

丂丂丂

丂丂丂丒棳懱椡妛偺嫵偊傞偲偙傠偵傛傟偽丄棳懍倀丄棳傟偺拞偺暔懱偺捈宎俢丄

丂丂丂丂廃攇悢倖丄掕悢S倲丂偲偡傞偲偒丄f亖S倲丒倀/俢丂偱偡丅乮St偼丄僗僩儘乕僴儖悢 St亖0.2)

丂丂丂丒嵶偄揹慄偵晽偑摉偨傞偲偒丄丂倀亖 10 倣/倱丄俢亖俀倣倣丂偲偟偰丄

丂丂丂丂倖亖 1000 Hz 偱傗傗崅偄壒偑弌傑偡丅

丂丂丂丒嵪廈搰傪偮偮傫偱棳傟傞婥棳偺壓棳偵僇儖儅儞塓偑偱偒傞偙偲偲丄晽楥偺梺憛偺拞偱巜傪

丂丂丂丂巊偭偰塓傪嶌傞偙偲偲偼僒僀僘偙偦堘偊丄棳懱偵偲偭偰偼摨偠榖偱偡丅懄偪丄搰偺廃傝傪

丂丂丂丂戝婥偑棳傟傞偙偲偲丄 惷巭偟偨梺憛偺搾偺拞偱丄巜傪摦偐偡偙偲偲偼丄摨偠岠壥偵側傝傑偡丅

丂丂丂丒搰偵晽偑摉偨傞偲偒(壓恾)丄倀亖 10 倣/倱丄俢亖 2000 倣偺帪丄倖亖 0.001 Hz 旕忢偵掅廃攇偱偡丅

丂丂丂丂廃婜俿亖 1/f 亖 1000 昩乮栺侾俇暘乯丄塓偲塓偺娫妘偼丄10x1000= 10000 m = 10 Km丂偲側傝傑偡丅

丂丂丂丂(悢幃偼丄愘挊丄揤婥恾偲婥徾棟榑偺P.23 傛傝丄倀亖兩丒倖)

丂丂丂丂 擔栰姴梇挊乽棳懱椡妛乿P.166-169 偵僇儖儅儞塓偺愢柧偑偁傝傑偡丅

乮仏侾乯愘挊丄戝婥偺棳傟丄P.85傛傝堷梡

乮仏俀乯愘挊丄揤婥恾偲婥徾棟榑丄P.98傛傝堷梡

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

擔栰姴梇挊乽棳懱椡妛乿P.166-169 偵僇儖儅儞塓偺愢柧偑偁傝傑偡丅

乮仏侾乯愘挊丄戝婥偺棳傟丄P.85傛傝堷梡

乮仏俀乯愘挊丄揤婥恾偲婥徾棟榑丄P.98傛傝堷梡

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂

#A32 幚尡偺慱偄亖棳傟偺宍偑曄壔偡傞偝傑偞傑側帠椺傪抦傞

#A33 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒抧宍偲棳傟偺慻傒崌傢偣丄偄偔偮偐偺儌僨儖傪偮偔傞丅

#A34 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒嬻婥偑嶳傗寶抸暔偵徴撍偡傞偲丄嬻婥偺棳傟偑曄傢傝傑偡丅偦偺曄傢傝曽偼丄

丂丂丂丂條乆側宍偲側傝傑偡丅埲壓愘挊僔儕乕僘仈侾偐傜偺棳傟偺宍偺敳悎偱偡丅

丂丂丂丂棳傟偺宍乮憌棳偲棎棳丄斀棳偲媡棳乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮庡棳偺曄壔乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮擇師揑側棳傟乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮擇師揑側棳傟乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮搒巗晹偺婥棳乯

#A35 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒尒偊側偄棳傟傪尒傞曽朄丗摟柧亖晄摟柧偵偡傞丒棻巕傪崿偤傞

丂丂丂丒墦偔偵偁傞傕偺傕尒偊側偄亖Web-camera傪巊偆偲尰忬傪尒傞偙偲偑偱偒傞

丂丂丂丒彫偝偡偓傞傕偺丒戝偒偡偓傞傕偺傕尒偊側偄

丂丂丂丒偙傟傜傪偄偐偵偟偰丄栚偵尒偊傞傛偆偵偡傞偐丅丅丅

丂丂丂丒悈偺拞偵彮検偺傾儖儈暡枛傪崿擖偟丄悈憛偱棳傟傪嶌傝傑偡丅忈奞暔傪

丂丂丂丂抲偔偲丄屻曽偵塓偑尒偊偰偒傑偡丅岝偺摉偰偐偨傪岺晇偟丄僇儊儔偺

丂丂丂丂僔儍僢僞乕僗僺乕僪傪揔媂偵偡傞偲傾儖儈暡枛偺婳愓偲偟偰偺塓偑幨傝傑偡丅

#A36 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒抧宍偺儌僨儖傪偄偔偮偐寛傔偰丄嬻婥傗悈傪棳偟丄棳慄丄棳愓慄摍傪媮傔傞丅

丂丂丂丒棳慄丄棳愓慄丄棳柆慄偵娭偟偰偼丄偙偪傜傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

#A37 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒晽偺悂偔尰抧偵弌岦偄偰丄幚抧偺抧宍偺拞偱丄晽傪尒偰傒傛偆丅仺幚尡仈A4丄屼慜嶈偺晽

丂丂丂丒偝傑偞傑側抧宍儌僨儖傪嶌偭偰乮忈奞暔偺宍忬丄攝抲丄娫妘傪偄傠偄傠曄偊偰乯丄棳傟偺宍傪娤嶡偟傛偆丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂

#A32 幚尡偺慱偄亖棳傟偺宍偑曄壔偡傞偝傑偞傑側帠椺傪抦傞

#A33 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒抧宍偲棳傟偺慻傒崌傢偣丄偄偔偮偐偺儌僨儖傪偮偔傞丅

#A34 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒嬻婥偑嶳傗寶抸暔偵徴撍偡傞偲丄嬻婥偺棳傟偑曄傢傝傑偡丅偦偺曄傢傝曽偼丄

丂丂丂丂條乆側宍偲側傝傑偡丅埲壓愘挊僔儕乕僘仈侾偐傜偺棳傟偺宍偺敳悎偱偡丅

丂丂丂丂棳傟偺宍乮憌棳偲棎棳丄斀棳偲媡棳乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮庡棳偺曄壔乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮擇師揑側棳傟乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮擇師揑側棳傟乯

丂丂丂丂棳傟偺宍乮搒巗晹偺婥棳乯

#A35 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒尒偊側偄棳傟傪尒傞曽朄丗摟柧亖晄摟柧偵偡傞丒棻巕傪崿偤傞

丂丂丂丒墦偔偵偁傞傕偺傕尒偊側偄亖Web-camera傪巊偆偲尰忬傪尒傞偙偲偑偱偒傞

丂丂丂丒彫偝偡偓傞傕偺丒戝偒偡偓傞傕偺傕尒偊側偄

丂丂丂丒偙傟傜傪偄偐偵偟偰丄栚偵尒偊傞傛偆偵偡傞偐丅丅丅

丂丂丂丒悈偺拞偵彮検偺傾儖儈暡枛傪崿擖偟丄悈憛偱棳傟傪嶌傝傑偡丅忈奞暔傪

丂丂丂丂抲偔偲丄屻曽偵塓偑尒偊偰偒傑偡丅岝偺摉偰偐偨傪岺晇偟丄僇儊儔偺

丂丂丂丂僔儍僢僞乕僗僺乕僪傪揔媂偵偡傞偲傾儖儈暡枛偺婳愓偲偟偰偺塓偑幨傝傑偡丅

#A36 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒抧宍偺儌僨儖傪偄偔偮偐寛傔偰丄嬻婥傗悈傪棳偟丄棳慄丄棳愓慄摍傪媮傔傞丅

丂丂丂丒棳慄丄棳愓慄丄棳柆慄偵娭偟偰偼丄偙偪傜傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

#A37 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒晽偺悂偔尰抧偵弌岦偄偰丄幚抧偺抧宍偺拞偱丄晽傪尒偰傒傛偆丅仺幚尡仈A4丄屼慜嶈偺晽

丂丂丂丒偝傑偞傑側抧宍儌僨儖傪嶌偭偰乮忈奞暔偺宍忬丄攝抲丄娫妘傪偄傠偄傠曄偊偰乯丄棳傟偺宍傪娤嶡偟傛偆丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

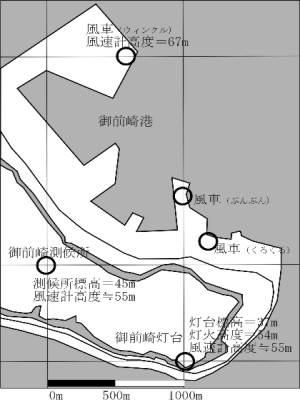

丂丂丂娤應僨乕僞偺斾妑

丂丂丂娤應僨乕僞偺斾妑

丂丂丂晽壓懁偺嫏峘偵愝抲偝傟偰偄傞晽幵

丂丂丂晽壓懁偺嫏峘偵愝抲偝傟偰偄傞晽幵

#A43 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒尰抧偺抧恾傪僀儞僞乕僱僢僩偱扵偟偨丅

丂丂丂丒尰抧偱丄堏摦偑梕堈偵偱偒傞傛偆偵偡傞偨傔丄JR惷壀墂慜偺儗儞僞僇乕傪棙梡偟偨丅

丂丂丂丒梋桾傪傕偭偨峴摦傪偡傞偨傔丄偍傛傃廻偺庡恖側偳偐傜偺忣曬廂廤偺偨傔丄

丂丂丂丂尰抧偺摂戜壓偺椃娰偵侾攽偟偨丅

丂丂丂丒應岓強朘栤偺帠慜梊栺傪峴偭偨丅

#A43 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒尰抧偺抧恾傪僀儞僞乕僱僢僩偱扵偟偨丅

丂丂丂丒尰抧偱丄堏摦偑梕堈偵偱偒傞傛偆偵偡傞偨傔丄JR惷壀墂慜偺儗儞僞僇乕傪棙梡偟偨丅

丂丂丂丒梋桾傪傕偭偨峴摦傪偡傞偨傔丄偍傛傃廻偺庡恖側偳偐傜偺忣曬廂廤偺偨傔丄

丂丂丂丂尰抧偺摂戜壓偺椃娰偵侾攽偟偨丅

丂丂丂丒應岓強朘栤偺帠慜梊栺傪峴偭偨丅

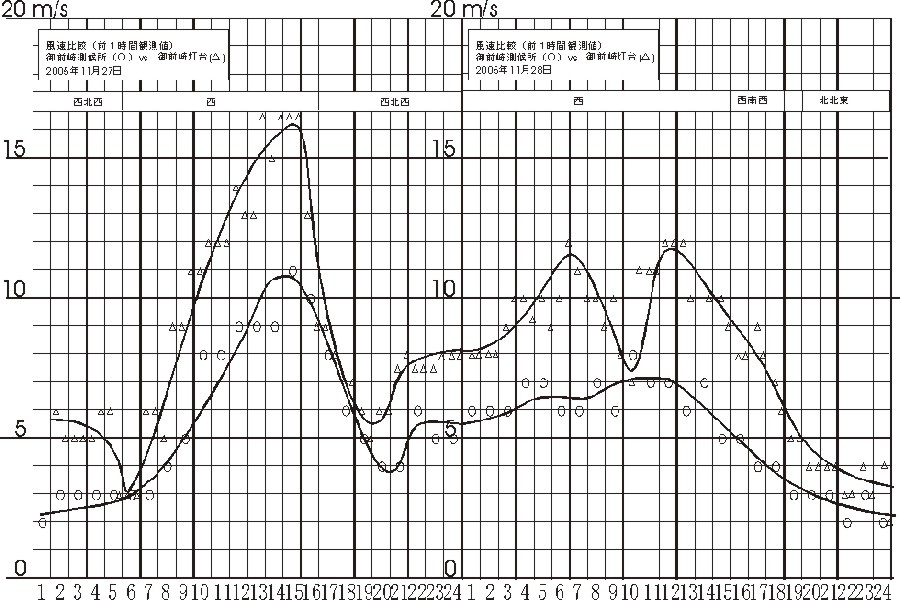

#A44 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒尰抧偱丄抁帪娫偺偆偪偵丄晽偺嫮庛傪斾妑偡傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偑丄

丂丂丂丂婣戭屻丄摂戜偍傛傃應岓強偺晽偵娭偡傞僨乕僞傪廤傔丄僌儔僼壔偟偨乮壓恾乯丅

丂丂丂丒摂戜乮戜抧偺抂丄抐奟偺偡偖偦偽乯偲應岓強乮戜抧偺拞墰晹乯偼偛偔嬤偔偵愝抲偝傟偰偁傝傑偡偑丄

丂丂丂丂摨帪崗偺晽傪斾妑偡傞偲桳堄側嵎偑尒傜傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丒偡側傢偪丄抐奟偺偦偽偼晽偑嫮偔偰傕丄戜抧偺拞墰晹偱偼晽偑庛偄偙偲偱偟偨丅

#A45 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒尰抧朘栤偵嵺偟偰偼丄帠慜偵尰抧偺抧宍傪攃埇偡傞偨傔丄忋婰偺傛偆側抧恾傪嶌惉偟偨丅

丂丂丂丒尒傞傋偒億僀儞僩傪柾嶕偟丄晽偺忬嫷偑悢抣揑偵専摙偱偒傞抧揰傪寛掕偟丄偐偮朘栤偟偨丅

#A46 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒抧宍偵傛傝嬻婥偺棳傟乮偡側傢偪丄晽乯偺曄壔偼丄幚尡A3 棳傟偺偐偨偪傪傒傞偱庒姳弎傋傑偟偨偺偱丄

丂丂丂丂嶲峫偵偟偰壓偝偄丅

丂丂丂丒忋弎偺幚尡寢壥偵娭偟偰偼丄抁帪娫丄抁婜娫偺僨乕僞偩偗偱偼寢榑傔偄偨偙偲偼壗傕尵偊傑偣傫丅

#A47 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒抧宍偲晽偼丄尰抧偺惗妶嬻娫丄帺慠嬻娫傪挿擭寧偵傢偨偭偰嫮惂椡偲偟偰丄懚嵼偟偰偒偰丄

丂丂丂丂崱偦偺巔偑偁傝傑偡丅尒傞傕偺丄暦偔傕偺慡偰丄偙傟婥徾偺専摙榖戣偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒偪側傒偵丄抧堟偵戩墇偡傞晽偼丄僂僀儞僪儘乕僘乮晽攝恾乯偲尵偆昤偒偐偨偱昞尰偝傟傑偡丅

丂丂丂丂晽攝恾偵娭偟偰偼丄愘挊乽戝婥偺棳傟乿偺拞偺丄晽偺摴偺榖偵徯夘偟偰偍偒傑偟偨丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#A44 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒尰抧偱丄抁帪娫偺偆偪偵丄晽偺嫮庛傪斾妑偡傞偙偲偼偱偒側偐偭偨偑丄

丂丂丂丂婣戭屻丄摂戜偍傛傃應岓強偺晽偵娭偡傞僨乕僞傪廤傔丄僌儔僼壔偟偨乮壓恾乯丅

丂丂丂丒摂戜乮戜抧偺抂丄抐奟偺偡偖偦偽乯偲應岓強乮戜抧偺拞墰晹乯偼偛偔嬤偔偵愝抲偝傟偰偁傝傑偡偑丄

丂丂丂丂摨帪崗偺晽傪斾妑偡傞偲桳堄側嵎偑尒傜傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丒偡側傢偪丄抐奟偺偦偽偼晽偑嫮偔偰傕丄戜抧偺拞墰晹偱偼晽偑庛偄偙偲偱偟偨丅

#A45 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒尰抧朘栤偵嵺偟偰偼丄帠慜偵尰抧偺抧宍傪攃埇偡傞偨傔丄忋婰偺傛偆側抧恾傪嶌惉偟偨丅

丂丂丂丒尒傞傋偒億僀儞僩傪柾嶕偟丄晽偺忬嫷偑悢抣揑偵専摙偱偒傞抧揰傪寛掕偟丄偐偮朘栤偟偨丅

#A46 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒抧宍偵傛傝嬻婥偺棳傟乮偡側傢偪丄晽乯偺曄壔偼丄幚尡A3 棳傟偺偐偨偪傪傒傞偱庒姳弎傋傑偟偨偺偱丄

丂丂丂丂嶲峫偵偟偰壓偝偄丅

丂丂丂丒忋弎偺幚尡寢壥偵娭偟偰偼丄抁帪娫丄抁婜娫偺僨乕僞偩偗偱偼寢榑傔偄偨偙偲偼壗傕尵偊傑偣傫丅

#A47 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒抧宍偲晽偼丄尰抧偺惗妶嬻娫丄帺慠嬻娫傪挿擭寧偵傢偨偭偰嫮惂椡偲偟偰丄懚嵼偟偰偒偰丄

丂丂丂丂崱偦偺巔偑偁傝傑偡丅尒傞傕偺丄暦偔傕偺慡偰丄偙傟婥徾偺専摙榖戣偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒偪側傒偵丄抧堟偵戩墇偡傞晽偼丄僂僀儞僪儘乕僘乮晽攝恾乯偲尵偆昤偒偐偨偱昞尰偝傟傑偡丅

丂丂丂丂晽攝恾偵娭偟偰偼丄愘挊乽戝婥偺棳傟乿偺拞偺丄晽偺摴偺榖偵徯夘偟偰偍偒傑偟偨丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂偙偺條巕傪幚尡揑偵僔儈儏儗乕僩偟偰傒傑偟傚偆丅

#A51 幚尡僞僀僩儖亖僟僂儞僶乕僗僩

#A52 幚尡偺慱偄亖棊壓偡傞嬻婥偑抧柺偵徴撍偟偨屻偺宍忬傪尒傞丅

丂丂丂偙偺條巕傪幚尡揑偵僔儈儏儗乕僩偟偰傒傑偟傚偆丅

#A51 幚尡僞僀僩儖亖僟僂儞僶乕僗僩

#A52 幚尡偺慱偄亖棊壓偡傞嬻婥偑抧柺偵徴撍偟偨屻偺宍忬傪尒傞丅

丂

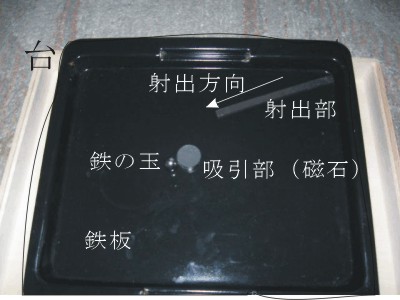

丂 #A53 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒摟柧側梕婍丄悈丄媿擕丄拑榪

#A54 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒梕婍偵悈傪擖傟丄拑榪偵媿擕傪擖傟傑偡丅

丂丂丂丒拑榪偐傜媿擕傪棊壓偝偣傞偲丄梕婍掙柺偵偁偨傝丄巐廃偵嶶奐偟傑偡丅

丂丂丂丒悈暯曽岦乮墶乯偐傜傒傞偲丄忋偺幨恀偺嵍偺條偵墶曽岦偵峀偑偭偰偄偒傑偡丅

丂丂丂丂墧捈曽岦乮恀忋乯偐傜尒傞偲忋偺幨恀塃偺條偵巐曽敧曽偵乮墌宍偵乯峀偑偭偰偄偒傑偡丅

#A55 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒媿擕偺検傗拑榪偺崅偝傪帋峴嶖岆揑偵偐偊偰丄嶶奐偡傞條巕偑嵟揔側強傪尒偮偗傑偡丅

#A56 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒姦椻慜慄偲摨偠偔廳椡棳偺堦庬偱偡丅

#A57 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒媿擕偺戙傢傝偵僪儔僀傾僀僗偺墝傪棊壓偝偣偰傕摨條偺宍傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂偨偩偟丄栚偱偼傛偔尒偊偰傕幨恀偺幨傝偼傛偔偁傝傑偣傫丅乮壓偺幨恀嵍乯

丂丂丂丒戜強偺棳偟傗愻柺強偱丄悈摴偺愷傪傂偹傞偲悈偑棊壓偟丄僔儞僋偵摉偨偭偰丄

丂丂丂丂悈偑墌宍偵側偭偰嶶奐偟傑偡丅偙偺偲偒偵傕敿宎曽岦偺抐柺宍忬偼丄摨條偺宍忬偲側傝傑偡丅乮幨恀拞乯

丂丂丂丒傑偨丄暯傜側梕婍偵悈傪擖傟丄拞怱晅嬤偐傜梕婍偺暻偺曽岦偵棳傟傪偮偔傞偲丄

丂丂丂丂棳傟偺宍偼丄幨恀塃偺傛偆偵側傝傑偡丅乮僇儖儅儞塓傕偱偒偰偄傑偡丅乯

#A53 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒摟柧側梕婍丄悈丄媿擕丄拑榪

#A54 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒梕婍偵悈傪擖傟丄拑榪偵媿擕傪擖傟傑偡丅

丂丂丂丒拑榪偐傜媿擕傪棊壓偝偣傞偲丄梕婍掙柺偵偁偨傝丄巐廃偵嶶奐偟傑偡丅

丂丂丂丒悈暯曽岦乮墶乯偐傜傒傞偲丄忋偺幨恀偺嵍偺條偵墶曽岦偵峀偑偭偰偄偒傑偡丅

丂丂丂丂墧捈曽岦乮恀忋乯偐傜尒傞偲忋偺幨恀塃偺條偵巐曽敧曽偵乮墌宍偵乯峀偑偭偰偄偒傑偡丅

#A55 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒媿擕偺検傗拑榪偺崅偝傪帋峴嶖岆揑偵偐偊偰丄嶶奐偡傞條巕偑嵟揔側強傪尒偮偗傑偡丅

#A56 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒姦椻慜慄偲摨偠偔廳椡棳偺堦庬偱偡丅

#A57 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒媿擕偺戙傢傝偵僪儔僀傾僀僗偺墝傪棊壓偝偣偰傕摨條偺宍傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂偨偩偟丄栚偱偼傛偔尒偊偰傕幨恀偺幨傝偼傛偔偁傝傑偣傫丅乮壓偺幨恀嵍乯

丂丂丂丒戜強偺棳偟傗愻柺強偱丄悈摴偺愷傪傂偹傞偲悈偑棊壓偟丄僔儞僋偵摉偨偭偰丄

丂丂丂丂悈偑墌宍偵側偭偰嶶奐偟傑偡丅偙偺偲偒偵傕敿宎曽岦偺抐柺宍忬偼丄摨條偺宍忬偲側傝傑偡丅乮幨恀拞乯

丂丂丂丒傑偨丄暯傜側梕婍偵悈傪擖傟丄拞怱晅嬤偐傜梕婍偺暻偺曽岦偵棳傟傪偮偔傞偲丄

丂丂丂丂棳傟偺宍偼丄幨恀塃偺傛偆偵側傝傑偡丅乮僇儖儅儞塓傕偱偒偰偄傑偡丅乯

丂

丂 丂

丂 愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂

丂丂 #A63 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒侾丏俆L偺墌摏宍偺儁僢僩儃僩儖丄儃乕儖傪梡堄偡傞丅

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖偺掙晹傪愗傝棊偲偡丅

#A64 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒儁僢僩儃僩儖慡懱傪墧捈偵丄偟偐傕摢晹傪壓偵偟偰丄儃僩儖偺忋晹丒拞墰偐傜儃乕儖傪棊偲偡丅

丂丂丂丂儃僩儖偼惷巭偟偰偄傞偺偱丄儃乕儖偺傒棊壓偡傞偙偲傪妋擣偡傞丅乮幨恀嵍乯

丂丂丂丒師偵丄儁僢僩儃僩儖偺忋晹偵儃乕儖傪曐帩偟丄椉幰傪摨帪偵庤曻偡丅

丂丂丂丂偙偺棊壓拞丄儃乕儖偼儁僢僩儃僩儖偵懳偟偰丄憡懳揑偵埵抲傪曄偊偰偄側偄丅乮幨恀塃乯

丂丂丂丒儃僩儖偑拝抧偟偨偲偒丄屻捛偄偱儃乕儖偑儁僢僩儃僩儖撪晹偺摢晹偵徴撍偡傞丅

#A65 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒墧捈棊壓嫍棧偼丄侾倣掱搙偑朷傑偟偄丅晹壆偺拞偱梕堈偵娤嶡偱偒傞偐傜偱偡丅

丂丂丂丒楢寢偟偨儃僩儖偺愭抂偐傜偼丄嬻婥偑擖傜側偄傛偆奧傪偟偰偍偔偲傛偄丅

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖傪俀杮楢寢偡傞偲丄憡懳揑埵抲偺嵎偑尒傗偡偔側傝傑偡丅

#A66 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒暔懱偑廳椡偵傛偭偰棊壓偟偰偄傞偲偒丄抧媴偺廳椡偼偐偐偭偰偄傑偡偑丄

丂丂丂丂攭偱廳偝傪應傞偲丄栚惙傝偼侽傪帵偟傑偡丅

#A67 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒攭偵暔懱傪忔偣偨傑傑慡懱傪帺桼棊壓偝偣傞偲偒丄乽柍廳検嬻娫乿偲側傝丄栚惙傝偼侽傪偝偟傑偡丅

丂丂丂丒柍廳検偺忬懺偼丄梀墍抧偺僼儕乕僼僅乕儖傗幚尡巤愝偺棊壓搩偲偟偰傕抦傜傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒僗僉乕偱妸憱拞丄捑傒崬傒敳廳傪峴偆偲夞揮偑梕堈偵側傞偙偲傪宱尡偟傑偡偑丄

丂丂丂丂堦弖捑傒崬傫偩帪偵僗僉乕偺斅偵偐偐傞廳検偑寉尭偝傟丄偦偺暘偩偗愥柺偺掞峈偑

丂丂丂丂尭彮偟丄嬋偑傝堈偔側傞傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#A63 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒侾丏俆L偺墌摏宍偺儁僢僩儃僩儖丄儃乕儖傪梡堄偡傞丅

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖偺掙晹傪愗傝棊偲偡丅

#A64 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒儁僢僩儃僩儖慡懱傪墧捈偵丄偟偐傕摢晹傪壓偵偟偰丄儃僩儖偺忋晹丒拞墰偐傜儃乕儖傪棊偲偡丅

丂丂丂丂儃僩儖偼惷巭偟偰偄傞偺偱丄儃乕儖偺傒棊壓偡傞偙偲傪妋擣偡傞丅乮幨恀嵍乯

丂丂丂丒師偵丄儁僢僩儃僩儖偺忋晹偵儃乕儖傪曐帩偟丄椉幰傪摨帪偵庤曻偡丅

丂丂丂丂偙偺棊壓拞丄儃乕儖偼儁僢僩儃僩儖偵懳偟偰丄憡懳揑偵埵抲傪曄偊偰偄側偄丅乮幨恀塃乯

丂丂丂丒儃僩儖偑拝抧偟偨偲偒丄屻捛偄偱儃乕儖偑儁僢僩儃僩儖撪晹偺摢晹偵徴撍偡傞丅

#A65 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒墧捈棊壓嫍棧偼丄侾倣掱搙偑朷傑偟偄丅晹壆偺拞偱梕堈偵娤嶡偱偒傞偐傜偱偡丅

丂丂丂丒楢寢偟偨儃僩儖偺愭抂偐傜偼丄嬻婥偑擖傜側偄傛偆奧傪偟偰偍偔偲傛偄丅

丂丂丂丒儁僢僩儃僩儖傪俀杮楢寢偡傞偲丄憡懳揑埵抲偺嵎偑尒傗偡偔側傝傑偡丅

#A66 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒暔懱偑廳椡偵傛偭偰棊壓偟偰偄傞偲偒丄抧媴偺廳椡偼偐偐偭偰偄傑偡偑丄

丂丂丂丂攭偱廳偝傪應傞偲丄栚惙傝偼侽傪帵偟傑偡丅

#A67 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒攭偵暔懱傪忔偣偨傑傑慡懱傪帺桼棊壓偝偣傞偲偒丄乽柍廳検嬻娫乿偲側傝丄栚惙傝偼侽傪偝偟傑偡丅

丂丂丂丒柍廳検偺忬懺偼丄梀墍抧偺僼儕乕僼僅乕儖傗幚尡巤愝偺棊壓搩偲偟偰傕抦傜傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒僗僉乕偱妸憱拞丄捑傒崬傒敳廳傪峴偆偲夞揮偑梕堈偵側傞偙偲傪宱尡偟傑偡偑丄

丂丂丂丂堦弖捑傒崬傫偩帪偵僗僉乕偺斅偵偐偐傞廳検偑寉尭偝傟丄偦偺暘偩偗愥柺偺掞峈偑

丂丂丂丂尭彮偟丄嬋偑傝堈偔側傞傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#A73 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒揝斅丄墌宍偺帴愇丄朹忬帴愇丄戜丄揝偺嬍

#A74 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒揝斅偺拞怱晅嬤偵娵偄帴愇傪挘傝晅偗傑偡丅

丂丂丂丒朹忬帴愇偺曽岦傪娵偄帴愇傪拞怱偲偟偨壖憐墌偺愙慄曽岦偵抲偒傑偡丅

丂丂丂丒揝斅偺堦曽傪戜偺忋偵抲偒丄慡懱偵孹幬傪晅偗傑偡丅

丂丂丂丒揝偺嬍傪朹忬帴愇偵増傢偣偰娵偄帴愇傔偑偗偰丄搳偘弌偟乮塣摦偝偣乯傑偡丅

丂丂丂丒揝偺媴偼丄摼偨僗僺乕僪偵墳偠偰丄娵偄帴愇偵傛傝媧堷偝傟婳摴偑嬋偘傜傟傑偡丅

#A75 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒嬋偑傝嬶崌偼丄揝偺嬍偲娵偄帴愇偺娫偺嫍棧傗揝偺嬍偑摼偨僗僺乕僪偵傛偭偰曄傢偭偰偒傑偡丅

丂丂丂丒偆傑偔偡傞偲丄僿儎僺儞婳摴偲側傝傑偡丅壓庤傪偡傞偲丄帴愇偵媧偄偮偗傜傟偰偟傑偄傑偡丅

#A76 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒偙偺幚尡偱偼丄椡偲偟偰丄廳椡偲帴椡傪巊偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丒廳椡偼丄幬柺忋偱揝偺嬍傪帺桼棊壓偝偣傑偡丅

丂丂丂丒帴椡偼丄揝偺嬍偑嬤朤偵棃偨帪丄嫮偄椡偱傂偒偮偗丄嬍偺婳摴傪曄偊偰偟傑偆嶌梡傪偟傑偡丅

丂丂丂丒帴椡偲廳椡偱丄嬍偺婳摴傪曄偊傑偟偨丅

#A77 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒帴愇偺嬤朤傪嬍偑捠夁偡傞偲偒丄嬍偺僗僺乕僪偺戝彫偵傛偭偰丄嬋偑傝曽偑堎側傝傑偡丅

丂丂丂丂僗僺乕僪偑戝偒偄帪偵乮偨偲偊嬤朤傪捠夁偟偰傕乯丄庴偗傞椡偼摨偠偱傕宲懕偡傞帪娫偑抁偄偨傔丄

丂丂丂丂婳摴偼傢偢偐偟偐曄傢傝傑偣傫丅

丂丂丂丒偙偺偙偲偼丄[椡]偱側偔[椡x帪娫]偲尵偆検偑丄暔懱偺塣摦傪曄偊傞偙偲傪堄枴偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂捠忢丄惷巭偟偰偄傞暔懱偵偐偐傞椡偺偮傝崌偄偵偼丄帪娫偺僼傽僋僞乕偼峫椂偟傑偣傫偑丄

丂丂丂丂塣摦拞偺暔懱偵偍偄偰偼丄暔懱偵偐偐傞椡傪媍榑偡傞偲偒偵偼帪娫偺僼傽僋僞乕偑昁梫偲

丂丂丂丂側傞偙偲傪嫵偊偰偔傟傑偡丅

丂丂丂丂偡側傢偪丄偙偺幚尡偱偼丄[椡x帪娫]丄偡側傢偪丄椡愊偲尵偆暔棟検傪幚姶偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂 丒堦斒揑偵偼丄捈慄塣摦偡傞暔懱偵墶曽岦偺椡偑丄堦揰偐傜嶌梡偡傞偲墌塣摦偑惗偠傑偡丅

丂丂丂丒嬻婥夠偼丄婥埑孹搙乮廳椡偺壛懍搙偲摨幙偱偡乯偺偁傞拞偱丄墶岦偒偺椡偑壛偊傜傟傞偲丄

丂丂丂丂墌塣摦傪峴偄丄塓姫偑宍惉偝傟傑偡丅徻偟偔偼丄 幚尡俈侽丄崉懱夞揮侾 丂幚尡俈侾丄戜晽偺塓姫偒傪昤偔 傪嶲徠偟偰壓偝偄丅

丂丒塅拡嬻娫傪旘峴偡傞塅拡慏偵偍偄偰偼丄帴椡偱側偔堷椡偵傛傝僗僀儞僌僶僀偑幚尰偝傟傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#A73 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒揝斅丄墌宍偺帴愇丄朹忬帴愇丄戜丄揝偺嬍

#A74 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒揝斅偺拞怱晅嬤偵娵偄帴愇傪挘傝晅偗傑偡丅

丂丂丂丒朹忬帴愇偺曽岦傪娵偄帴愇傪拞怱偲偟偨壖憐墌偺愙慄曽岦偵抲偒傑偡丅

丂丂丂丒揝斅偺堦曽傪戜偺忋偵抲偒丄慡懱偵孹幬傪晅偗傑偡丅

丂丂丂丒揝偺嬍傪朹忬帴愇偵増傢偣偰娵偄帴愇傔偑偗偰丄搳偘弌偟乮塣摦偝偣乯傑偡丅

丂丂丂丒揝偺媴偼丄摼偨僗僺乕僪偵墳偠偰丄娵偄帴愇偵傛傝媧堷偝傟婳摴偑嬋偘傜傟傑偡丅

#A75 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒嬋偑傝嬶崌偼丄揝偺嬍偲娵偄帴愇偺娫偺嫍棧傗揝偺嬍偑摼偨僗僺乕僪偵傛偭偰曄傢偭偰偒傑偡丅

丂丂丂丒偆傑偔偡傞偲丄僿儎僺儞婳摴偲側傝傑偡丅壓庤傪偡傞偲丄帴愇偵媧偄偮偗傜傟偰偟傑偄傑偡丅

#A76 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒偙偺幚尡偱偼丄椡偲偟偰丄廳椡偲帴椡傪巊偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丒廳椡偼丄幬柺忋偱揝偺嬍傪帺桼棊壓偝偣傑偡丅

丂丂丂丒帴椡偼丄揝偺嬍偑嬤朤偵棃偨帪丄嫮偄椡偱傂偒偮偗丄嬍偺婳摴傪曄偊偰偟傑偆嶌梡傪偟傑偡丅

丂丂丂丒帴椡偲廳椡偱丄嬍偺婳摴傪曄偊傑偟偨丅

#A77 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒帴愇偺嬤朤傪嬍偑捠夁偡傞偲偒丄嬍偺僗僺乕僪偺戝彫偵傛偭偰丄嬋偑傝曽偑堎側傝傑偡丅

丂丂丂丂僗僺乕僪偑戝偒偄帪偵乮偨偲偊嬤朤傪捠夁偟偰傕乯丄庴偗傞椡偼摨偠偱傕宲懕偡傞帪娫偑抁偄偨傔丄

丂丂丂丂婳摴偼傢偢偐偟偐曄傢傝傑偣傫丅

丂丂丂丒偙偺偙偲偼丄[椡]偱側偔[椡x帪娫]偲尵偆検偑丄暔懱偺塣摦傪曄偊傞偙偲傪堄枴偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂捠忢丄惷巭偟偰偄傞暔懱偵偐偐傞椡偺偮傝崌偄偵偼丄帪娫偺僼傽僋僞乕偼峫椂偟傑偣傫偑丄

丂丂丂丂塣摦拞偺暔懱偵偍偄偰偼丄暔懱偵偐偐傞椡傪媍榑偡傞偲偒偵偼帪娫偺僼傽僋僞乕偑昁梫偲

丂丂丂丂側傞偙偲傪嫵偊偰偔傟傑偡丅

丂丂丂丂偡側傢偪丄偙偺幚尡偱偼丄[椡x帪娫]丄偡側傢偪丄椡愊偲尵偆暔棟検傪幚姶偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂 丒堦斒揑偵偼丄捈慄塣摦偡傞暔懱偵墶曽岦偺椡偑丄堦揰偐傜嶌梡偡傞偲墌塣摦偑惗偠傑偡丅

丂丂丂丒嬻婥夠偼丄婥埑孹搙乮廳椡偺壛懍搙偲摨幙偱偡乯偺偁傞拞偱丄墶岦偒偺椡偑壛偊傜傟傞偲丄

丂丂丂丂墌塣摦傪峴偄丄塓姫偑宍惉偝傟傑偡丅徻偟偔偼丄 幚尡俈侽丄崉懱夞揮侾 丂幚尡俈侾丄戜晽偺塓姫偒傪昤偔 傪嶲徠偟偰壓偝偄丅

丂丒塅拡嬻娫傪旘峴偡傞塅拡慏偵偍偄偰偼丄帴椡偱側偔堷椡偵傛傝僗僀儞僌僶僀偑幚尰偝傟傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

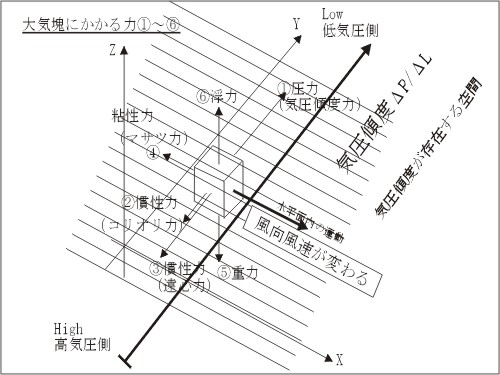

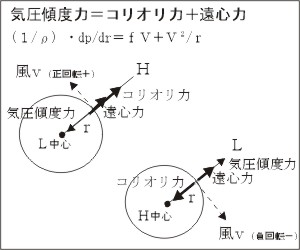

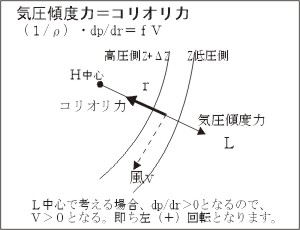

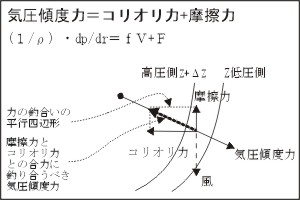

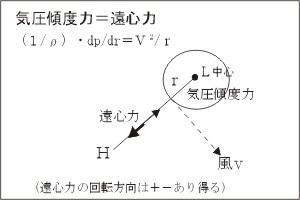

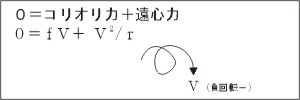

丂丂丂嬻婥夠偼丄悈暯曽岦偲墧捈曽岦偺椡偺崌椡偺曽岦偵塣摦偟傛偆偲偟傑偡丅

丂丂丂偙偺偲偒丄嘆埑椡嵎偵傛傞椡丄尒偐偗偺椡偲偟偰偺嘇僐儕僆儕椡偲嘊墦怱椡偑嶌梡偟傑偡丅

丂丂丂偝傜偵丄嘋抧昞柺偵傛傞杸嶤椡傕偐偐偭偰偒傑偡丅偝傜偵偼丄嬻婥夠偺塣摦偺

丂丂丂擛壗偵偐偐傢傜偢丄嘍抧媴偺廳椡丄嘐晜椡偑偐偐傝傑偡丅

丂丂丂嬻婥夠偼丄偙傟傜偺崌椡偺曽岦偵塣摦偟傑偡丅

丂丂丂偙偺幚尡偱偼丄悈暯柺偱偺嬻婥偺塣摦偺曽岦傪峫偊傑偡丅

丂丂丂偙偺偲偒丄婥埑丄僐儕僆儕椡丄墦怱椡丄杸嶤椡偑峫偊傞懳徾偲側傝傑偡丅

丂丂丂偙傟傜偺椡偺掁傝崌偄忬懺偵傛偭偰丄壓昞偺偝傑偞傑側晽偑宍惉偝傟傑偡丅

丂丂丂嬻婥夠偼丄悈暯曽岦偲墧捈曽岦偺椡偺崌椡偺曽岦偵塣摦偟傛偆偲偟傑偡丅

丂丂丂偙偺偲偒丄嘆埑椡嵎偵傛傞椡丄尒偐偗偺椡偲偟偰偺嘇僐儕僆儕椡偲嘊墦怱椡偑嶌梡偟傑偡丅

丂丂丂偝傜偵丄嘋抧昞柺偵傛傞杸嶤椡傕偐偐偭偰偒傑偡丅偝傜偵偼丄嬻婥夠偺塣摦偺

丂丂丂擛壗偵偐偐傢傜偢丄嘍抧媴偺廳椡丄嘐晜椡偑偐偐傝傑偡丅

丂丂丂嬻婥夠偼丄偙傟傜偺崌椡偺曽岦偵塣摦偟傑偡丅

丂丂丂偙偺幚尡偱偼丄悈暯柺偱偺嬻婥偺塣摦偺曽岦傪峫偊傑偡丅

丂丂丂偙偺偲偒丄婥埑丄僐儕僆儕椡丄墦怱椡丄杸嶤椡偑峫偊傞懳徾偲側傝傑偡丅

丂丂丂偙傟傜偺椡偺掁傝崌偄忬懺偵傛偭偰丄壓昞偺偝傑偞傑側晽偑宍惉偝傟傑偡丅

乽孹搙晽乿孹搙晽偺椡偺掁傝崌偄 乽埑椡嵎偵傛傞椡丄僐儕僆儕椡丄墦怱椡乿 偺俁偮偺椡偑僶儔儞僗偟偨晽偱偡丅 孹搙晽偼丄忋婰俁庬偺椡偑掁崌偭偨忬懺偱偡丅 塃恾偺掅婥埑惈夞揮偲崅婥埑惈夞揮偑峫偊傜傟 傑偡偑丄幃偼偄偢傟傕恾拞偺幃偱昞偝傟傑偡丅 悢幃偺晞崋偵梫拲堄偱偡丗婥埑偑憹壛枖偼掅壓偟 偰偄偔曽岦偲晽偺夞揮曽岦偵拲栚偟偰壓偝偄丅 婥埑偼丄俫拞怱晅嬤偑傕偭偲傕崅偔丄俴拞怱晅嬤偑 傕偭偲傕掅偄偲峫偊傜傟傑偡丅廬偭偰丄崅埑懁偐傜 掅埑懁傊敿宎倰偺曽岦傪掕傔傞偲偒丄忢偵 dp/dr亙0丂 偲側傝丄媡偵俴拞怱偱崅埑懁傊敿宎倰偺曽岦傪掕傔 傞偲偒丄忢偵丂0亙dp/dr丂偲側傝傑偡丅 撿敿媴偱偼丄僐儕僆儕椡偑杒敿媴偲偼媡偵側傞偙偲 偵拲堄偟偰丄幃偑惉棫偡傞偙偲傪妋擣偟偰壓偝偄丅 側偍丄抧峵晽偼丄敿宎倰佮亣丄慁峵晽偼丄僐儕僆儕椡佮侽 偲峫偊丄偦傟偧傟丄抧峵晽丄慁峵晽偺幃傪摼傞丅丂丂 倖亖俀冎sin兤丂偺倖偼僐儕僆儕僷儔儊乕僞偱偁傝丄 抧媴塓搙偱傕偁傞丅 丂 |

|

乽抧峵晽乿 |

| 乽抧忋晽乿 |

|

乽慁峵晽乿 |

|

乽姷惈怳摦乿 |

|

晽懍偺梊應

|

丂丂丂 僾儕儈僥傿僽曽掱幃 |

丂丂丂偙偺尰徾偼丄僗僺儞僟僂儞偲屇偽傟傞棳傟偺堦偮偺夁掱傪昞偟偰偄傑偡丅

丂丂丂乽僗僺儞僟僂儞乿偲偼丄夞揮偡傞塓慡懱偑偦偺夞揮傪尭悐偟偰偄偔夁掱丒忬懺傪偝偟傑偡丅

丂丂丂帺慠奅偵偍偄偰偼丄傛偔尒傜傟傞尰徾偱偡丅

丂丂丂僗僺儞僟僂儞偲尵偆夁掱偵偼丄偦偺慜偵昁偢丄僗僺儞傾僢僾偲尵偆夁掱偑偁傝傑偡丅

丂丂丂椉曽偺夁掱傪崌傢偣偰丄梕婍偺拞偺棳懱偺棳傟偑愢柧偝傟傑偡丅

丂丂丂

#A91 幚尡僞僀僩儖亖僗僺儞僟僂儞

#A92 幚尡偺慱偄亖僗僺儞僟僂儞傪懱姶偡傞

丂丂丂偙偺尰徾偼丄僗僺儞僟僂儞偲屇偽傟傞棳傟偺堦偮偺夁掱傪昞偟偰偄傑偡丅

丂丂丂乽僗僺儞僟僂儞乿偲偼丄夞揮偡傞塓慡懱偑偦偺夞揮傪尭悐偟偰偄偔夁掱丒忬懺傪偝偟傑偡丅

丂丂丂帺慠奅偵偍偄偰偼丄傛偔尒傜傟傞尰徾偱偡丅

丂丂丂僗僺儞僟僂儞偲尵偆夁掱偵偼丄偦偺慜偵昁偢丄僗僺儞傾僢僾偲尵偆夁掱偑偁傝傑偡丅

丂丂丂椉曽偺夁掱傪崌傢偣偰丄梕婍偺拞偺棳懱偺棳傟偑愢柧偝傟傑偡丅

丂丂丂

#A91 幚尡僞僀僩儖亖僗僺儞僟僂儞

#A92 幚尡偺慱偄亖僗僺儞僟僂儞傪懱姶偡傞

丂丂丂嘆嵍丗夞揮屻丄拞怱偵彫嶳偑偱偒傞丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘇塃丗夞揮捈屻丄拞怱晅嬤偺拑偑傜偺棫偪忋偑傝乮忋徃乯

|

丂丂丂丒夞揮丒棳摦偡傞棳傟偺條巕傪幨恀偵嶣傞偙偲偼幚尡婰榐忋戝曄戝帠偱偡丅

丂丂丂丂旐幨懱偵偁偰傞岝慄傪峣偭偨傝丄僗儕僢僩傪捠偟偰岝傪摉偰傞偲丄僴僀儔僀僩偡傋偒晹暘偵偺傒

丂丂丂丂岝偑偁偨傝丄晄梫側晹暘偵偼岝偑摉偨傜側偔側傝傑偡丅偙偆偟偰丄昁梫晹暘偑幨恀夋憸忋柧椖偵

丂丂丂丂側傝傑偡丅

#A96 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒悈偑價儞偺夞揮偲摨偠偵側傞偲丄偙偺夞揮忬懺偼丄乽崉懱夞揮乿偲屇偽傟丄

丂丂丂丂偙偺崉懱夞揮傊帄傞夞揮偺夁掱傪乽僗僺儞傾僢僾乿偲尵偄傑偡丅

丂丂丂丒悈偺忋晹偱偼丄拞怱偐傜奜廃傊偺棳傟偑惗偠傑偡丅

丂丂丂丒忋晹偱奜廃偵岦偐偭偨棳傟偼丄梕婍偺懁暻偵増偭偰掙柺傊崀傝偰偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺懁暻偵偼丄僗僠儏儚乕僩僜儞憌偲屇偽傟傞憌偑宍惉偝傟傑偡丅

丂丂丂丂乮偟偐偟丄偙偺拑偑傜偱偺幚尡偱偼丄柧椖偵偼帇擣偱偒傑偣傫偱偟偨丅乯

丒價儞偺掙偵偍偄偰丄悈偼掙柺偐傜儅僒僣椡傪庴偗丄奜廃偲拞怱偺娫偺婥埑孹搙椡亜墦怱椡偲

丂丂丂丂側傝傑偡丅乮偙偺偲偒丄墦怱椡偼丄儅僒僣椡偵傛傝彫偝偔側偭偰偄傑偡丅乯

丂丂丂丒偙偺偨傔丄掙偵偍偄偰奜廃偐傜拞怱偵岦偐偆亂擇師棳傟亃偲屇偽傟傞棳傟偑宍惉偝傟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺棳傟偵忔偭偰拑偑傜偑拞怱偵廤傑傝傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偲偒丄梕婍偺掙柺偵偼嫬奅憌偑宍惉偝傟傑偡丅

丂丂丂丒拞怱偵廤傑偭偨拑偑傜偼丄夞揮偟偮偮忋徃偟傑偡丅

丂丂丂丒慡懱揑偵丄夞揮偟側偑傜丄懳棳尰徾偺傛偆側棳傟偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒偙偺弞娐偡傞棳傟偼丄僗僺儞僟僂儞偲屇偽傟傞尭悐夁掱偵偍偄偰丄尭悐偟傑偡丅

丂丂丂丒塃偺幨恀偺條偵丄價儞偺拞偺悈傪懡偔偟偨応崌丄忋徃偺條巕偑傛偔暘偐傝傑偡乮棾姫偺傛偆偵尒偊傑偡乯丅

丂丂丂丒塃偺幨恀偼丄棾姫偺晹暘偑乽塓娗乿埥偄偼丄乽塓巺乿偺條側傕偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傑偡丅

丂丂丂丂

丂丂丂丒夞揮丒棳摦偡傞棳傟偺條巕傪幨恀偵嶣傞偙偲偼幚尡婰榐忋戝曄戝帠偱偡丅

丂丂丂丂旐幨懱偵偁偰傞岝慄傪峣偭偨傝丄僗儕僢僩傪捠偟偰岝傪摉偰傞偲丄僴僀儔僀僩偡傋偒晹暘偵偺傒

丂丂丂丂岝偑偁偨傝丄晄梫側晹暘偵偼岝偑摉偨傜側偔側傝傑偡丅偙偆偟偰丄昁梫晹暘偑幨恀夋憸忋柧椖偵

丂丂丂丂側傝傑偡丅

#A96 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒悈偑價儞偺夞揮偲摨偠偵側傞偲丄偙偺夞揮忬懺偼丄乽崉懱夞揮乿偲屇偽傟丄

丂丂丂丂偙偺崉懱夞揮傊帄傞夞揮偺夁掱傪乽僗僺儞傾僢僾乿偲尵偄傑偡丅

丂丂丂丒悈偺忋晹偱偼丄拞怱偐傜奜廃傊偺棳傟偑惗偠傑偡丅

丂丂丂丒忋晹偱奜廃偵岦偐偭偨棳傟偼丄梕婍偺懁暻偵増偭偰掙柺傊崀傝偰偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺懁暻偵偼丄僗僠儏儚乕僩僜儞憌偲屇偽傟傞憌偑宍惉偝傟傑偡丅

丂丂丂丂乮偟偐偟丄偙偺拑偑傜偱偺幚尡偱偼丄柧椖偵偼帇擣偱偒傑偣傫偱偟偨丅乯

丒價儞偺掙偵偍偄偰丄悈偼掙柺偐傜儅僒僣椡傪庴偗丄奜廃偲拞怱偺娫偺婥埑孹搙椡亜墦怱椡偲

丂丂丂丂側傝傑偡丅乮偙偺偲偒丄墦怱椡偼丄儅僒僣椡偵傛傝彫偝偔側偭偰偄傑偡丅乯

丂丂丂丒偙偺偨傔丄掙偵偍偄偰奜廃偐傜拞怱偵岦偐偆亂擇師棳傟亃偲屇偽傟傞棳傟偑宍惉偝傟傑偡丅

丂丂丂丒偙偺棳傟偵忔偭偰拑偑傜偑拞怱偵廤傑傝傑偡丅

丂丂丂丒偙偺偲偒丄梕婍偺掙柺偵偼嫬奅憌偑宍惉偝傟傑偡丅

丂丂丂丒拞怱偵廤傑偭偨拑偑傜偼丄夞揮偟偮偮忋徃偟傑偡丅

丂丂丂丒慡懱揑偵丄夞揮偟側偑傜丄懳棳尰徾偺傛偆側棳傟偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丒偙偺弞娐偡傞棳傟偼丄僗僺儞僟僂儞偲屇偽傟傞尭悐夁掱偵偍偄偰丄尭悐偟傑偡丅

丂丂丂丒塃偺幨恀偺條偵丄價儞偺拞偺悈傪懡偔偟偨応崌丄忋徃偺條巕偑傛偔暘偐傝傑偡乮棾姫偺傛偆偵尒偊傑偡乯丅

丂丂丂丒塃偺幨恀偼丄棾姫偺晹暘偑乽塓娗乿埥偄偼丄乽塓巺乿偺條側傕偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傑偡丅

丂丂丂丂

#A97 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒婥徾嬻娫偵偍偄偰偼丄拑偑傜傗悈偱側偔丄嬻婥偲悈忲婥偑旘傫偱偒傑偡丅

丂丂丂丂尠挊側夞揮尰徾偱偁傞戜晽偺応崌丄嫬奅憌偺側偐偱偼丄忋弎偺乽擇師棳傟乿偱偁傞

丂丂丂丂拞怱偵岦偐偆婥棳偑懚嵼偟傑偡丅僗僺儞僟僂儞偺堦夁掱偲峫偊傜傟傑偡丅

丂丂丂丒戜晽偺塓偼丄俀偮偺庬椶偺塓偺暋崌懱偱偁傝丄乽儔儞僉儞偺慻傒崌傢偣塓乿丄偲尵傢傟傑偡丅

丂丂丂丂懄偪丄拞怱偺廃傝偺嫮惂塓乮乽崉懱夞揮乿偟偰偄傞乯丄偲丄偦偺奜廃偺帺桼塓乮晽懍偑

丂丂丂丂敿宎偵斀斾椺偡傞億僥儞僔儍儖塓乯偐傜峔惉偝傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡偵偍偄偰偼丄偙傟埲忋偺媍榑偼妱垽偟傑偡偑丄傂偲偮偩偗晅偗壛偊傑偡丗

丂丂丂丂嫮惂塓偼乽塓偁傝乿偺棳傟丄乽帺桼塓乿偼乽塓側偟乿偺棳傟丄偲尵傢傟偰偄傑偡丅

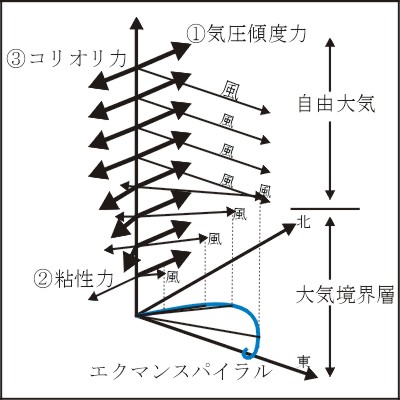

丂丂丂丒壓恾傪尒偰偔偩偝偄丄帺桼戝婥偲僄僋儅儞嫬奅憌偵偍偗傞椡偺曽岦傪帵偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂忋憌乮帺桼戝婥偺崅搙乯偺晽偼丄嘆婥埑孹搙椡丄偲嘊僐儕僆儕椡偑偮傝偁偭偰棳傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂偟偐偟側偑傜丄抧昞柺嬤偔乮戝婥嫬奅憌乯偵側偭偰偔傞偲丄嘇擲惈椡乮儅僒僣椡乯偑戝偒偔側傝丄

丂丂丂丂晽懍偵僽儗乕僉偑偐偐傝乮晽懍偑尭彮偟乯僐儕僆儕椡偑尭彮偟丄戝婥夠偼丄婥埑孹搙偺曽傊

丂丂丂丂堷偭挘傜傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂丂丂丂晽岦偼丄恾偺壓晹偵帵偟偨嬋慄偺傛偆偵忋憌偐傜壓憌偵岦偐偭偰曄壔偟傑偡丅

丂丂丂丂偙偺晽岦偺愭抂傪寢傫偱摼傜傟傞嬋慄乮儂僪僌儔僼乯偑幚尡A9丄僄僋儅儞僗僷僀儔儖偱偡丅

丂丂丂丂

#A97 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒婥徾嬻娫偵偍偄偰偼丄拑偑傜傗悈偱側偔丄嬻婥偲悈忲婥偑旘傫偱偒傑偡丅

丂丂丂丂尠挊側夞揮尰徾偱偁傞戜晽偺応崌丄嫬奅憌偺側偐偱偼丄忋弎偺乽擇師棳傟乿偱偁傞

丂丂丂丂拞怱偵岦偐偆婥棳偑懚嵼偟傑偡丅僗僺儞僟僂儞偺堦夁掱偲峫偊傜傟傑偡丅

丂丂丂丒戜晽偺塓偼丄俀偮偺庬椶偺塓偺暋崌懱偱偁傝丄乽儔儞僉儞偺慻傒崌傢偣塓乿丄偲尵傢傟傑偡丅

丂丂丂丂懄偪丄拞怱偺廃傝偺嫮惂塓乮乽崉懱夞揮乿偟偰偄傞乯丄偲丄偦偺奜廃偺帺桼塓乮晽懍偑

丂丂丂丂敿宎偵斀斾椺偡傞億僥儞僔儍儖塓乯偐傜峔惉偝傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡偵偍偄偰偼丄偙傟埲忋偺媍榑偼妱垽偟傑偡偑丄傂偲偮偩偗晅偗壛偊傑偡丗

丂丂丂丂嫮惂塓偼乽塓偁傝乿偺棳傟丄乽帺桼塓乿偼乽塓側偟乿偺棳傟丄偲尵傢傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丒壓恾傪尒偰偔偩偝偄丄帺桼戝婥偲僄僋儅儞嫬奅憌偵偍偗傞椡偺曽岦傪帵偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂忋憌乮帺桼戝婥偺崅搙乯偺晽偼丄嘆婥埑孹搙椡丄偲嘊僐儕僆儕椡偑偮傝偁偭偰棳傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂偟偐偟側偑傜丄抧昞柺嬤偔乮戝婥嫬奅憌乯偵側偭偰偔傞偲丄嘇擲惈椡乮儅僒僣椡乯偑戝偒偔側傝丄

丂丂丂丂晽懍偵僽儗乕僉偑偐偐傝乮晽懍偑尭彮偟乯僐儕僆儕椡偑尭彮偟丄戝婥夠偼丄婥埑孹搙偺曽傊

丂丂丂丂堷偭挘傜傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂丂丂丂晽岦偼丄恾偺壓晹偵帵偟偨嬋慄偺傛偆偵忋憌偐傜壓憌偵岦偐偭偰曄壔偟傑偡丅

丂丂丂丂偙偺晽岦偺愭抂傪寢傫偱摼傜傟傞嬋慄乮儂僪僌儔僼乯偑幚尡A9丄僄僋儅儞僗僷僀儔儖偱偡丅

丂丂丂丂 丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞