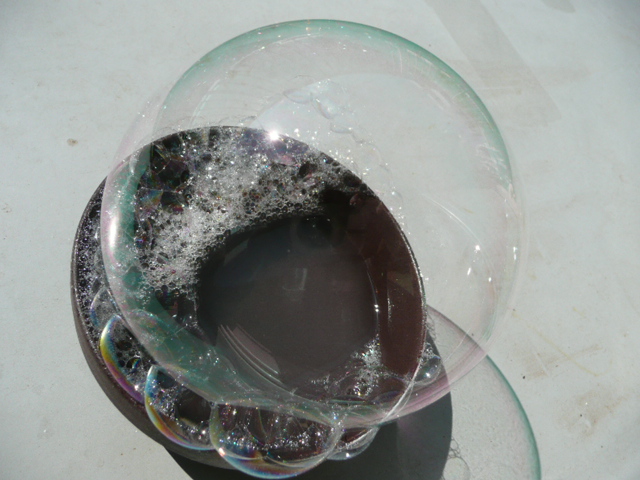

嘆價僯乕儖僠儏乕僽偺僒僀僼僅儞巒摦弨旛丅

僠儏乕僽偺堦抂乮俙偲偡傞乯傪愜傝嬋偘傞

悈偑僠儏乕僽撪晹傪忋徃偟丄俙偺奐岥晹偐傜棳弌偡傞

Return Home 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞丂乽婥徾幚尡僋儔僽乿擖夛埬撪丅婥徾幚尡(#90)

幚尡偺條巕傪幨恀偱徯夘偟傑偡丅

幚尡崁栚偍傛傃撪梕偼丄悘帪捛壛丄廋惓丄夵椙偟偰偄傑偡丅 Originated 2007-07/08 Last Updated 2007-07/08, 2009-05/23, 6/23, 2011-3/05, 10/27, 11/15, 12/08, 2012-5/27

EXPM90 僒僀僼僅儞傪巒摦偡傞丂乮梕婍丄價僯乕儖僠儏乕僽丄悈乯 EXPM91 儅僔儏儅儘丂乮儅僔儏儅儘丄尭埑梕婍丄尭埑億儞僾乯 EXPM92 擑怓偺僔儍儃儞嬍丂乮偣偭偗傫塼丄僌儕僙儘僀儞丄偍榦丄僗僩儘乕乯 EXPM93 惷揹婥偲曻揹幚尡丂乮墫價偺僷僀僾丄晍乯 EXPM94 棊棆幚尡丂乮墫價偺僷僀僾丄晍丄柾宆偺寶暔乯 EXPM95 僼儔儞僋儕儞儌乕僞乕丂乮墫價偺僷僀僾丄晍丄僐儞價僯僐僢僾丄墴偟僺儞丄恓嬥丄愻戵僶僒儈丄僗僠儘乕儖斅乯 EXPM96 僗僠儘乕儖儃乕儖偱梀傇丂乮墫價偺僷僀僾丄墫價偺斅丄晍丄儔乕儊儞偺梕婍丄壻巕偺梕婍媦傃偦偺傆偨丄墧昅丄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僗僠儘乕儖偺儃乕儖丄杗廯乯 EXPM97 ESD僇乕乮惷揹婥偱摦偔幵乯丂乮巻丄捾梜巬丄墫價偺僷僀僾丄晍乯 EXPM98 業揰壏搙傪媮傔傞丂乮僄儅僌儔儉丄壏搙寁丄幖搙寁丄嬻偒娛丄悈丄昘乯 EXPM99 搚忞偺挋悈検悇掕偺偨傔偺僞儞僋儌僨儖丂乮儁僢僩儃僩儖丄悈乯 |

嘆價僯乕儖僠儏乕僽偺僒僀僼僅儞巒摦弨旛丅 |

嘇摨偠僒僀僼僅儞丅 悈偑僠儏乕僽撪晹傪忋徃偟丄俙偺奐岥晹偐傜棳弌偡傞

|

丂丂丂丒#M83丄#M84丂偵偍偄偰丄價僯乕儖僠儏乕僽偱側偔丄撪宎俆mm掱搙偺愜傟嬋偑傞僗僩儘乕傪巊偭偰傕

丂丂丂丂惉岟偡傞応崌偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丒僒僀僼僅儞偺巒摦曽朄偲偟偰丄僠儏乕僽偺俙抂媦傃俛抂傪悈拞偵怹偗偰偟傑偄丄

丂丂丂丂俙抂偺傒悈柺忋偵弌偟偐偮梕婍奜晹偵弌偟偰丄偟偐傕悈柺傛傝掅偄埵抲偵

丂丂丂丂帩偭偰偔傞曽朄丄傕偁傝傑偡丅丂丂

丂丂丂丒偦偺懠偵傕偙傫側偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂僒僀僼僅儞偺側偐偵嬻婥偑擖傞偲丄奐曻抂偐傜偺悈偺棳弌偑巭傑偭偰偟傑偆丄偲棟夝偟偰偼偄傑偡偑丅

丂丂丂丂幚嵺傗偭偰傒傞偲丄嬻婥偑搑拞偵擖偭偰傕丄悈偺棳弌偼宲懕偱偒傑偡丅偳偆偄偆応崌偵偱偒傞偐丄

丂丂丂丂丂傗偭偰傒偰偔偩偝偄丅乽挿偄栚乿偺僠儏乕僽傪巊偆偲偆傑偔峴偔偐傕偟傟傑偣傫丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂丒#M83丄#M84丂偵偍偄偰丄價僯乕儖僠儏乕僽偱側偔丄撪宎俆mm掱搙偺愜傟嬋偑傞僗僩儘乕傪巊偭偰傕

丂丂丂丂惉岟偡傞応崌偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丒僒僀僼僅儞偺巒摦曽朄偲偟偰丄僠儏乕僽偺俙抂媦傃俛抂傪悈拞偵怹偗偰偟傑偄丄

丂丂丂丂俙抂偺傒悈柺忋偵弌偟偐偮梕婍奜晹偵弌偟偰丄偟偐傕悈柺傛傝掅偄埵抲偵

丂丂丂丂帩偭偰偔傞曽朄丄傕偁傝傑偡丅丂丂

丂丂丂丒偦偺懠偵傕偙傫側偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂僒僀僼僅儞偺側偐偵嬻婥偑擖傞偲丄奐曻抂偐傜偺悈偺棳弌偑巭傑偭偰偟傑偆丄偲棟夝偟偰偼偄傑偡偑丅

丂丂丂丂幚嵺傗偭偰傒傞偲丄嬻婥偑搑拞偵擖偭偰傕丄悈偺棳弌偼宲懕偱偒傑偡丅偳偆偄偆応崌偵偱偒傞偐丄

丂丂丂丂丂傗偭偰傒偰偔偩偝偄丅乽挿偄栚乿偺僠儏乕僽傪巊偆偲偆傑偔峴偔偐傕偟傟傑偣傫丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

嘆尭埑梕婍丅拞偵儅僔儏儅儘傪擖傟偰丄 |

嘇俀侽夞傎偳億儞僾傪忋壓偡傞偲丄 偩偄傇朿傜傫偱偔傞丅

|

嘊梕婍偺婥埑傪傕偲偺戝婥埑偵栠偡偲丄 偟傏傫偱偔傞丅  |

嘆墌宍偺梕婍傪梡堄偟丄悈丄愇尣塼丄僌儕僙儕儞傪擖傟偰丄 |

嘇偱偒傞偩偗戝偒偄嬍偵偡傞丅 偙偺梕婍偺捈宎佮11cm偁傝傑偡丅

|

嘊昞柺偵擑怓偺幦柾條偑偱偒傞丄 僌儖僌儖夞偭偰偄傞丅  |

嘆墫價僷僀僾偲晍傪梡堄偡傞丅 | 嘇偼偔専揹婍乮傾儖儈敁偲價乕僇乕偱帺嶌偟偨乯 |

嘊揹婥偔傜偘偺晜梀丅 | 嘋悈摴偺悈傪嬋偘傞丅 |

嘍僗僩儘乕偵巻丄傾儖儈僼僅僀儖偑傂偒偮偗傜傟偰偄傞丅 | 嘐専揹婍偵傾儖儈娛傪忔偣丄惷揹婥偑桿摫偝傟傞偙偲傪傒傞丅 |

墧昅偺恈愭 |

寀岝娐30W丄2杮偲傕揰摂 |

敘乮栘惢乯偺愭抂 |

搊嶳僗僥傿僢僋乮嬥懏乯 |

僐儞價僯嶱愭抂 |

愻戵梡暔姳偟 |

僷僜僐儞偺奜晹 |

儊僈僱偺僼儗乕儉乮嬥懏乯 |

柖悂偒偺柖偱敪岝 |

搾撣拑榪偺暎 |

屚傟偨悪偺梩偭傁 |

捴偺梩偭傁 |

僥僯僗儔働僢僩乮捀晹乯 |

僷僙儕偺梩偭傁 |

偳傫偖傝乮敘愭偵屌掕乯 |

寶暔偺暻偺妏 |

敀擬揹媴30W揰摂 |

拝偰偄傞僷僕儍儅 |

揹嬌傪悈柺偵愙嬤偟敪岝 |

悈傪偐偗傞偲敪岝 |

僒僓僄偺撍婲晹暘偱敪岝 |

僔儕儞僕愭抂偺悈揌偐傜敪岝 |

5杮偺巜愭偐傜摨帪敪岝 |

僴僒儈丄摵慄丄掕婯偺椉抂偱敪岝 |

僱僆儞娗偑敪岝 |

rsvd |

rsvd |

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#943 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒墫價偺僷僀僾丄晍丄

丂丂丂丒柾宆偺寶暔傪惂嶌偡傞丅

丂丂丂丒幨恀偺堦斣崅偄寶暔偼乽愲搩乿偱偁傝丄

丂丂丂丂偙偺寶暔偼丄懠偺寶暔偵抲姺偱偒傞傛偆偵偟偰偁傞丅

丂丂丂丒寶暔偺崅偝傗丄嵽幙傪壜曄偲偡傞偨傔偱偁傞丅

#944 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒寶暔偺柾宆傪愝抲偡傞丅

丂丂丂丒柾宆偺忋嬻偱惷揹婥傪敪惗偡傞丅

丒柾宆偺寶暔偱偼丄棆偼丄寶暔孮偺拞偺崅偄曽傊棊偪偨丅

丂丂丂丒嬥懏偩偗偱側偔丄庽栘偵傕棊棆偡傞丅杮摉偩傠偆偐丅

仺偙傟偼丄愭峴幚尡EXPM93偱妋擣嵪傒偱偡丅

丂丂丂丂乮掚栘偺捴偺梩偭傁傗丄屚傟偨悪偺梩偭傁偵傕棊棆偟傑偟偨丅乯

丂丂丂丒偡側傢偪丄棊棆偼嬥懏偩偗偱側偔丄怉暔偵傕棊棆偡傞偙偲偑傢偐傞丅

丂丂丂丒擮偺偨傔丄婘忋偺娤梩怉暔偺梩偭傁偑丄敪岝偡傞偙偲傪妋擣偟傑偟偨丅

#943 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒墫價偺僷僀僾丄晍丄

丂丂丂丒柾宆偺寶暔傪惂嶌偡傞丅

丂丂丂丒幨恀偺堦斣崅偄寶暔偼乽愲搩乿偱偁傝丄

丂丂丂丂偙偺寶暔偼丄懠偺寶暔偵抲姺偱偒傞傛偆偵偟偰偁傞丅

丂丂丂丒寶暔偺崅偝傗丄嵽幙傪壜曄偲偡傞偨傔偱偁傞丅

#944 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒寶暔偺柾宆傪愝抲偡傞丅

丂丂丂丒柾宆偺忋嬻偱惷揹婥傪敪惗偡傞丅

丒柾宆偺寶暔偱偼丄棆偼丄寶暔孮偺拞偺崅偄曽傊棊偪偨丅

丂丂丂丒嬥懏偩偗偱側偔丄庽栘偵傕棊棆偡傞丅杮摉偩傠偆偐丅

仺偙傟偼丄愭峴幚尡EXPM93偱妋擣嵪傒偱偡丅

丂丂丂丂乮掚栘偺捴偺梩偭傁傗丄屚傟偨悪偺梩偭傁偵傕棊棆偟傑偟偨丅乯

丂丂丂丒偡側傢偪丄棊棆偼嬥懏偩偗偱側偔丄怉暔偵傕棊棆偡傞偙偲偑傢偐傞丅

丂丂丂丒擮偺偨傔丄婘忋偺娤梩怉暔偺梩偭傁偑丄敪岝偡傞偙偲傪妋擣偟傑偟偨丅

#945 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒墫價僷僀僾偑抁偄偲丄偠偭偔傝娤嶡偱偒側偄丅

丂丂丂丂挿偄僷僀僾乮偨偲偊偽丄侾倣乯傪晍偱備偭偔傝偙偡傞偲傛偄丅

#946 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒幚尡偱偼丄棆偼崅偄偲偙傠傊棊偪傞偲尵偆傛傝偼丄乽棆尮乿偑

丂丂丂丂俁師尦揑偵偳偙偵偁傞偐偵傛偭偰丄昁偢偟傕崅偝偩偗偲偼尵偄擄偄傛偆偩丅

丂丂丂丂偨偲偊偽丄恀墶偐傜偺棆偑乽棊偪偰乿棃傞偙偲傕偁傞丅

#947 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒幚尡偱偼丄壩壴偼丄幨恀偺搩捀晹暘偵偍偄偰敪岝偟偨丅

丂丂丂丒乽僙儞僩僄儖儌偺壩乿偲尵偆傕偺偼丄偙偆偄偆傕偺偐丄偲尵偆偙偲偑幚姶偱偒傞丅

丂丂丂丒棆傪旔偗傞偨傔丄壗傜偐偺幷暳暔傪愝抲偡傞偙偲偼丄岠壥偑偁傞偩傠偆偐丅

丂丂丂丂仺乽愲搩乿偲墫價僷僀僾偺娫偵丄僟儞億乕儖傪暻偲偟偰抲偄偰傒偨偲偙傠丅

丂丂丂丂丂丂乽僙儞僩僄儖儌偺壩乿偼弌側偐偭偨丅

丂丂丂丂丂丂僟儞儃乕儖偱側偔丄傾儖儈僼僅僀儖傪暻偲偟偰偍偄偰傒偰傕

丂丂丂丂丂丂乽僙儞僩僄儖儌偺壩乿偼偱側偐偭偨丅

#945 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒墫價僷僀僾偑抁偄偲丄偠偭偔傝娤嶡偱偒側偄丅

丂丂丂丂挿偄僷僀僾乮偨偲偊偽丄侾倣乯傪晍偱備偭偔傝偙偡傞偲傛偄丅

#946 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒幚尡偱偼丄棆偼崅偄偲偙傠傊棊偪傞偲尵偆傛傝偼丄乽棆尮乿偑

丂丂丂丂俁師尦揑偵偳偙偵偁傞偐偵傛偭偰丄昁偢偟傕崅偝偩偗偲偼尵偄擄偄傛偆偩丅

丂丂丂丂偨偲偊偽丄恀墶偐傜偺棆偑乽棊偪偰乿棃傞偙偲傕偁傞丅

#947 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒幚尡偱偼丄壩壴偼丄幨恀偺搩捀晹暘偵偍偄偰敪岝偟偨丅

丂丂丂丒乽僙儞僩僄儖儌偺壩乿偲尵偆傕偺偼丄偙偆偄偆傕偺偐丄偲尵偆偙偲偑幚姶偱偒傞丅

丂丂丂丒棆傪旔偗傞偨傔丄壗傜偐偺幷暳暔傪愝抲偡傞偙偲偼丄岠壥偑偁傞偩傠偆偐丅

丂丂丂丂仺乽愲搩乿偲墫價僷僀僾偺娫偵丄僟儞億乕儖傪暻偲偟偰抲偄偰傒偨偲偙傠丅

丂丂丂丂丂丂乽僙儞僩僄儖儌偺壩乿偼弌側偐偭偨丅

丂丂丂丂丂丂僟儞儃乕儖偱側偔丄傾儖儈僼僅僀儖傪暻偲偟偰偍偄偰傒偰傕

丂丂丂丂丂丂乽僙儞僩僄儖儌偺壩乿偼偱側偐偭偨丅

丂丂丂仛幷暳暔偺愝抲偼岠壥偑偁傝偦偆偱偁傞偑丄侾侽侽亾桳岠偐丄偲偄偆偙偲偼丄

丂丂丂丂昁偢偟傕抐尵偱偒傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅

丂丂丂丒墫價偺斅傪懷揹偟丄僐僀儞傪偦偺忋曽偵帩偭偰偔傞偲丄惵敀偄壩壴偑偱傑偡丅

丂丂丂丂僐僀儞傪墫價斅偺壓曽偵帩偭偰偒偰傕摨條偵壩壴偑弌傑偡丅

丂丂丂仛幷暳暔偺愝抲偼岠壥偑偁傝偦偆偱偁傞偑丄侾侽侽亾桳岠偐丄偲偄偆偙偲偼丄

丂丂丂丂昁偢偟傕抐尵偱偒傞傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅

丂丂丂丒墫價偺斅傪懷揹偟丄僐僀儞傪偦偺忋曽偵帩偭偰偔傞偲丄惵敀偄壩壴偑偱傑偡丅

丂丂丂丂僐僀儞傪墫價斅偺壓曽偵帩偭偰偒偰傕摨條偵壩壴偑弌傑偡丅

丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

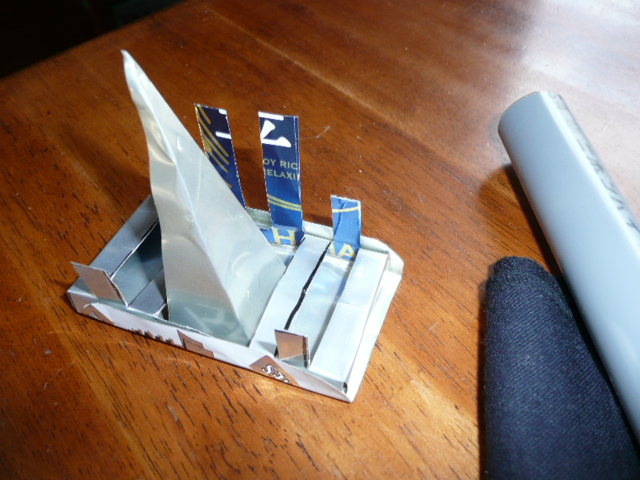

#953 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒墫價偺僷僀僾丄晍丄僐儞價僯僐僢僾丄墴偟僺儞丄恓嬥丄愻戵僶僒儈丄僗僠儘乕儖斅乯

丂丂丂丒僐儞價僯僐僢僾傪揔媂側戝偒偝偵愗偭偰丄奜廃偵傾儖儈僼僅僀儖傪揬傝晅偗傞丅

丂丂丂丂偙偺幚尡偱偼丄俇枃抁嶜宍偵偟偨丅

丂丂丂丒恓嬥偺侾杮偼丄夞揮巕傪巟偊傞巟拰偲偟偨丅

丂丂丂丂傕偆堦杮偺恓嬥偼丄傾乕僗梡偲偟偨丅

#954 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒墫價僷僀僾傪僂乕儖偺晍偱偙偡偭偰丄惷揹婥傪敪惗偝偣偨乮妋擣偼偱偒側偄乯丅

丂丂丂丒夞揮巕偑夞傝偩偡丅

丒幨恀偼丄墫價僷僀僾傪嫮偔仌懍偔丄偙偡偭偰偄偰丄

丂丂丂丂夞揮巕偼崅懍夞揮偟偰偄傞乮抁嶜偑尒偊傑偣傫乯丅

#953 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒墫價偺僷僀僾丄晍丄僐儞價僯僐僢僾丄墴偟僺儞丄恓嬥丄愻戵僶僒儈丄僗僠儘乕儖斅乯

丂丂丂丒僐儞價僯僐僢僾傪揔媂側戝偒偝偵愗偭偰丄奜廃偵傾儖儈僼僅僀儖傪揬傝晅偗傞丅

丂丂丂丂偙偺幚尡偱偼丄俇枃抁嶜宍偵偟偨丅

丂丂丂丒恓嬥偺侾杮偼丄夞揮巕傪巟偊傞巟拰偲偟偨丅

丂丂丂丂傕偆堦杮偺恓嬥偼丄傾乕僗梡偲偟偨丅

#954 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒墫價僷僀僾傪僂乕儖偺晍偱偙偡偭偰丄惷揹婥傪敪惗偝偣偨乮妋擣偼偱偒側偄乯丅

丂丂丂丒夞揮巕偑夞傝偩偡丅

丒幨恀偼丄墫價僷僀僾傪嫮偔仌懍偔丄偙偡偭偰偄偰丄

丂丂丂丂夞揮巕偼崅懍夞揮偟偰偄傞乮抁嶜偑尒偊傑偣傫乯丅

#955 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒傾儖儈僼僅僀儖偺抁嶜偼丄係乣俉枃偺嬼悢偑傛偝偦偆偱偁傞丅

丂丂丂丒夞揮巕偲婘偺娫偵丄僗僠儘乕儖偺僾儗乕僩傪擖傟傞偲傛偔夞傞丅

丂丂丂丒僾儗乕僩傪擖傟側偄偱傕夞傞偙偲偑偁傞偑丄夞揮忬嫷偼朏偟偔側偄丅

丒幨恀偺夞揮巕偼丄夞揮偟偰偄傞偑丄抁嶜偑尒偊傞傎偳丄抶偄夞揮偱偡丅

#955 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒傾儖儈僼僅僀儖偺抁嶜偼丄係乣俉枃偺嬼悢偑傛偝偦偆偱偁傞丅

丂丂丂丒夞揮巕偲婘偺娫偵丄僗僠儘乕儖偺僾儗乕僩傪擖傟傞偲傛偔夞傞丅

丂丂丂丒僾儗乕僩傪擖傟側偄偱傕夞傞偙偲偑偁傞偑丄夞揮忬嫷偼朏偟偔側偄丅

丒幨恀偺夞揮巕偼丄夞揮偟偰偄傞偑丄抁嶜偑尒偊傞傎偳丄抶偄夞揮偱偡丅

丂丂丂丒傾乕僗慄偺愭抂埵抲傪丄偄傠偄傠曄偊偰傒傞偲夞揮偺抶懍偑曄傢傞丅

丂丂丂丒傾乕僗慄偑側偄応崌偼丄夞揮偟側偐偭偨丅

丂丂丂丒偙偡傝曽偑丄庛偐偭偨傝丄抶偐偭偨傝偡傞偲丄夞傜側偄丅

丂丂丂丂傑偨偼丄偡偖巭傑偭偰偟傑偆丅

#956 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒揹壸傪拁偊傞偲丄椉庤傪曻偟偰幚尡傗幨恀嶣塭偑偱偒傞丅

丂丂丂丂僐儞僨儞僒乕乮儔僀僨儞時乯傪丄惢嶌偟丄偦偙傊拁偊偰巊偭偰傕傛偄丅丂丂丂丂

丒埲壓偺傛偆偵偟偰娙扨側僐儞僨儞僒乕傪惢嶌偟偨丅

丂丂丂丂 價乕儖娛丄偦偺壓偵傾儖儈敁丄偝傜偵偦偺壓偵傾僋儕儖斅丄堦斣壓偵傾儖儈敁傪晘偄偨丅

偙傟偱僐儞僨儞僒乕偺杮懱偺弌棃忋偑傝偱偡丅

丂丂丂丒傾儖儈娛懁偑僾儔僗偺揹嬌丄堦斣壓偺傾儖儈敁偑傾乕僗偵側傞丅

丂丂丂丒傾儖儈娛偲傾乕僗偺傾儖儈敁偵摵慄傪愙懕偟丄揹嬌偲偡傞乮杮懱偍傛傃揹嬌俀杮偑尒偊傞丗幨恀嵍乯丅

丂丂丂丒揹嬌偺娫偵丄夞揮巕傪愝抲偡傞乮幨恀塃乯丅

丂丂丂丒僷僀僾傪偙偡偭偰傾儖儈娛偵懷揹偝偣傞丅

丂丂丂丂傾儖儈娛乮愙怗偟偰偄傞傾儖儈敁偵傕乯偲堦斣壓偺傾儖儈敁偵揹壸偑拁愊偝傟傞丅

丂丂丂丂夞揮巕乮僼儔儞僋儕儞儌乕僞乕乯偑夞傝偩偡丅

丂丂丂丒傾乕僗慄偺愭抂埵抲傪丄偄傠偄傠曄偊偰傒傞偲夞揮偺抶懍偑曄傢傞丅

丂丂丂丒傾乕僗慄偑側偄応崌偼丄夞揮偟側偐偭偨丅

丂丂丂丒偙偡傝曽偑丄庛偐偭偨傝丄抶偐偭偨傝偡傞偲丄夞傜側偄丅

丂丂丂丂傑偨偼丄偡偖巭傑偭偰偟傑偆丅

#956 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒揹壸傪拁偊傞偲丄椉庤傪曻偟偰幚尡傗幨恀嶣塭偑偱偒傞丅

丂丂丂丂僐儞僨儞僒乕乮儔僀僨儞時乯傪丄惢嶌偟丄偦偙傊拁偊偰巊偭偰傕傛偄丅丂丂丂丂

丒埲壓偺傛偆偵偟偰娙扨側僐儞僨儞僒乕傪惢嶌偟偨丅

丂丂丂丂 價乕儖娛丄偦偺壓偵傾儖儈敁丄偝傜偵偦偺壓偵傾僋儕儖斅丄堦斣壓偵傾儖儈敁傪晘偄偨丅

偙傟偱僐儞僨儞僒乕偺杮懱偺弌棃忋偑傝偱偡丅

丂丂丂丒傾儖儈娛懁偑僾儔僗偺揹嬌丄堦斣壓偺傾儖儈敁偑傾乕僗偵側傞丅

丂丂丂丒傾儖儈娛偲傾乕僗偺傾儖儈敁偵摵慄傪愙懕偟丄揹嬌偲偡傞乮杮懱偍傛傃揹嬌俀杮偑尒偊傞丗幨恀嵍乯丅

丂丂丂丒揹嬌偺娫偵丄夞揮巕傪愝抲偡傞乮幨恀塃乯丅

丂丂丂丒僷僀僾傪偙偡偭偰傾儖儈娛偵懷揹偝偣傞丅

丂丂丂丂傾儖儈娛乮愙怗偟偰偄傞傾儖儈敁偵傕乯偲堦斣壓偺傾儖儈敁偵揹壸偑拁愊偝傟傞丅

丂丂丂丂夞揮巕乮僼儔儞僋儕儞儌乕僞乕乯偑夞傝偩偡丅

|  |

|  |

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂丂

丂丂丂亂師偵墫價偺斅偲僗僠儘乕儖偺儃乕儖偱梀傇亃

丂丂丂丒墫價偺斅傪婘偺柺傗拝偰偄傞傕偺偱偙偡偭偰丄惷揹婥傪敪惗偝偣傞丅

丂丂丂丒杗廯偱崟偔側偭偨僗僠儘乕儖偺儃乕儖傪婘忋偵抲偒丄懷揹偟偨墫價偺斅傪儃乕儖偵嬤偯偗傞丅

丂丂丂丒儃乕儖偼墫價偺斅偵媧拝偝傟傞丅偦偟偰丄斅偺昞柺傪寖偟偔摦偒夞傞丅

丂丂丂丂儃乕儖偵巜傗墧昅偺恈愭傪嬤偯偗傞偲丄儃乕儖偼摝偘偰偄偔丅

丒幨恀偺巜偼墫價偺斅偺忋偵偁傝丄僗僠儘乕儖儃乕儖偼墫價偺斅偺壓偵媧拝偟偄傞丅

丂丂丂丂

丂丂丂亂師偵墫價偺斅偲僗僠儘乕儖偺儃乕儖偱梀傇亃

丂丂丂丒墫價偺斅傪婘偺柺傗拝偰偄傞傕偺偱偙偡偭偰丄惷揹婥傪敪惗偝偣傞丅

丂丂丂丒杗廯偱崟偔側偭偨僗僠儘乕儖偺儃乕儖傪婘忋偵抲偒丄懷揹偟偨墫價偺斅傪儃乕儖偵嬤偯偗傞丅

丂丂丂丒儃乕儖偼墫價偺斅偵媧拝偝傟傞丅偦偟偰丄斅偺昞柺傪寖偟偔摦偒夞傞丅

丂丂丂丂儃乕儖偵巜傗墧昅偺恈愭傪嬤偯偗傞偲丄儃乕儖偼摝偘偰偄偔丅

丒幨恀偺巜偼墫價偺斅偺忋偵偁傝丄僗僠儘乕儖儃乕儖偼墫價偺斅偺壓偵媧拝偟偄傞丅

#965 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒僗僠儘乕儖偺儃乕儖偵杗廯傪揾傞偲丄懷揹偟傗偡偔側傝丄墫價偺僷僀僾傗斅傪嬤偯偗偨

丂丂丂丂偲偒偺斀墳乮媧拝惈擻乯偑傛偔側傞丅

丂丂丂丒墫價偺斅偼摟柧側傕偺傪巊偆偲丄儃乕儖偺摦偒偑傛偔尒偊傞丅

#965 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒僗僠儘乕儖偺儃乕儖偵杗廯傪揾傞偲丄懷揹偟傗偡偔側傝丄墫價偺僷僀僾傗斅傪嬤偯偗偨

丂丂丂丂偲偒偺斀墳乮媧拝惈擻乯偑傛偔側傞丅

丂丂丂丒墫價偺斅偼摟柧側傕偺傪巊偆偲丄儃乕儖偺摦偒偑傛偔尒偊傞丅

丂丂丂丒儃乕儖偼梊婜偣偸摦偒傪偡傞偟丄偲偰傕懍偔摦偔偙偲傕偁傞丅偦傫側帪丄儃乕儖偼

丂丂丂丂墫價偺僷僀僾傗斅偺媧拝偺椡傪怳傝愗偭偰丄偳偙偐傊旘傫偱峴偭偰偟傑偄傑偡丅

丂丂丂丂摝偘偰偟傑偆儃乕儖傪堦掕嬻娫偵暵偠崬傔偰偍偔偨傔丄儔乕儊儞偺梕婍丄壻巕偺

丂丂丂丂梕婍媦傃偦偺傆偨摍傪巊偆偲丄摝偘傞偺傪杊偖偙偲偑偱偒傞丅

#966 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒懷揹偟偨僷僀僾傗斅傪儃乕儖偵嬤偯偗傞偲偒丄摨帪偵婘偺柺傕懷揹偡傞丅

丂丂丂丂儃乕儖偼旘傃忋偑偭偰棃偰僷僀僾傗斅偵媧拝偡傞丅

丂丂丂丒巜傗墧昅偺恈愭偼儃乕儖偲摨偠揹壸傪帩偨偝傟偰偄傞偲憐憸偝傟傞丅

#967 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒婘忋偵儃乕儖傪抲偄偨偑丄彴柺傗怘戩偺忋丄僐僞僣偺僥乕僽儖偺忋丄晍抍偺僔乕僣偺忋摍

丂丂丂丂偵傕儃乕儖傪偍偄偰傒傛偆丅儃乕儖偑傑偭偨偔摦偐側偄偙偲傕偁偭偨丅

丂丂丂丒壓偺幨恀俀枃偼丄偄偢傟傕摟柧側墫價偺斅偺壓柺偵儃乕儖偑媧拝偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂彴柺偵偼丄婘偺斅柺乮嵍乯丄巻乮塃乯傪梡偄偨丅

丂丂丂丂懁柺偵偼丄儔乕儊儞梕婍偺忋晹傪愗傝庢偭偨傕偺傪丄摝偘杊巭暻偲偟偰偄傞丅

丂丂丂丒儃乕儖偼梊婜偣偸摦偒傪偡傞偟丄偲偰傕懍偔摦偔偙偲傕偁傞丅偦傫側帪丄儃乕儖偼

丂丂丂丂墫價偺僷僀僾傗斅偺媧拝偺椡傪怳傝愗偭偰丄偳偙偐傊旘傫偱峴偭偰偟傑偄傑偡丅

丂丂丂丂摝偘偰偟傑偆儃乕儖傪堦掕嬻娫偵暵偠崬傔偰偍偔偨傔丄儔乕儊儞偺梕婍丄壻巕偺

丂丂丂丂梕婍媦傃偦偺傆偨摍傪巊偆偲丄摝偘傞偺傪杊偖偙偲偑偱偒傞丅

#966 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丂丂丂丒懷揹偟偨僷僀僾傗斅傪儃乕儖偵嬤偯偗傞偲偒丄摨帪偵婘偺柺傕懷揹偡傞丅

丂丂丂丂儃乕儖偼旘傃忋偑偭偰棃偰僷僀僾傗斅偵媧拝偡傞丅

丂丂丂丒巜傗墧昅偺恈愭偼儃乕儖偲摨偠揹壸傪帩偨偝傟偰偄傞偲憐憸偝傟傞丅

#967 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丂丂丂丒婘忋偵儃乕儖傪抲偄偨偑丄彴柺傗怘戩偺忋丄僐僞僣偺僥乕僽儖偺忋丄晍抍偺僔乕僣偺忋摍

丂丂丂丂偵傕儃乕儖傪偍偄偰傒傛偆丅儃乕儖偑傑偭偨偔摦偐側偄偙偲傕偁偭偨丅

丂丂丂丒壓偺幨恀俀枃偼丄偄偢傟傕摟柧側墫價偺斅偺壓柺偵儃乕儖偑媧拝偟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂彴柺偵偼丄婘偺斅柺乮嵍乯丄巻乮塃乯傪梡偄偨丅

丂丂丂丂懁柺偵偼丄儔乕儊儞梕婍偺忋晹傪愗傝庢偭偨傕偺傪丄摝偘杊巭暻偲偟偰偄傞丅

|  |

崟儃乕儖偩偗媧拝 | 敀儃乕儖偩偗媧拝 |

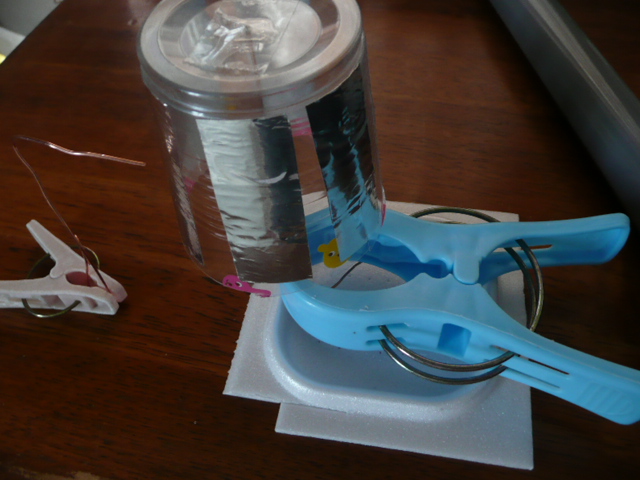

#973 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒巻丄捾梜巬丄墫價偺僷僀僾丄晍

丂丂丂丒柾宆偺幵傪惢嶌偡傞丅

丂丂丂丒摲懱偼崉惈傪帩偨偣傞昁梫偑偁傝丄V帤宍偵偟偰偁傞丅

丂丂丂丒幵幉偵捾梜巬傪巊偆丅

丂丂丂丒幵椫偼乮偙偺幚尡偱偼乯慜椫俀椫偩偗偲偟偨丅

丂丂丂丒惷揹婥傪庴偗傞偨傔偺丄儓僢僩斂偺傛偆側暔傪幵偺拞墰晹偵棫偰傞丅

丂

#973 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒巻丄捾梜巬丄墫價偺僷僀僾丄晍

丂丂丂丒柾宆偺幵傪惢嶌偡傞丅

丂丂丂丒摲懱偼崉惈傪帩偨偣傞昁梫偑偁傝丄V帤宍偵偟偰偁傞丅

丂丂丂丒幵幉偵捾梜巬傪巊偆丅

丂丂丂丒幵椫偼乮偙偺幚尡偱偼乯慜椫俀椫偩偗偲偟偨丅

丂丂丂丒惷揹婥傪庴偗傞偨傔偺丄儓僢僩斂偺傛偆側暔傪幵偺拞墰晹偵棫偰傞丅

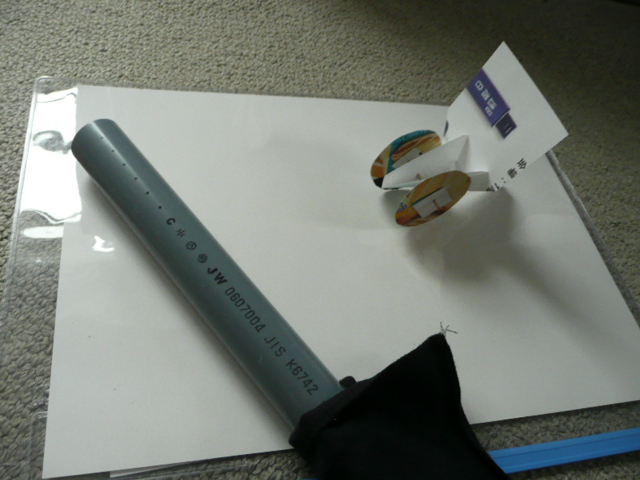

丂  #974 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒僷僀僾傪晍偱杸嶤偟丄懷揹偡傞丅

丂丂丂丒幵偺斂偺慜曽偵僷僀僾傪帩偭偰偔傞偲丄幵偑憱傝弌偡丅

丂丂丂丒幚尡偱偼僥乕僽儖忋傪栺俆侽們倣憱峴偟偨丅

丂

#974 幚尡偺幚峴偲寢壥

丂丂丂丒僷僀僾傪晍偱杸嶤偟丄懷揹偡傞丅

丂丂丂丒幵偺斂偺慜曽偵僷僀僾傪帩偭偰偔傞偲丄幵偑憱傝弌偡丅

丂丂丂丒幚尡偱偼僥乕僽儖忋傪栺俆侽們倣憱峴偟偨丅

丂  #975 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒惷揹婥偺椡偑庛偄偺偱丄幵偼偱偒傞偩偗寉偔偡傞丅

丂丂丂丒偟偐偟丄幵椫偼偁傞掱搙偺嫮搙傪昁梫偲偡傞丅

丂丂丂丒惷揹婥傪庴偗傞偨傔偺丄儓僢僩斂偺傛偆側暔傪幵偺拞墰晹偵棫偰傞丅

丂丂丂丒僷僀僾傪斂偺晹暘偵嬤偯偗偡偓傞偲丄幵慡懱偑僷僀僾偵媧拝偟偰偟傑偆丅

#976 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒惷揹婥偵乽椡偑偁傞偙偲乿傪懱尡偟傑偡丅

丒巕偳傕偨偪傊偺愢柧偵偍偄偰偼丄乽廳椡偲偼堎側傞椡乿偱偁傞偙偲偵傕拲堄傪梫偡傞

#977 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒僷僀僾偵偝傑偞傑側傕偺偑媧拝偡傞尰徾傪傒傫側抦偭偰偄傞偱偁傠偆偑丄

丂丂丂丂偦偙偵椡偑嶌梡偟偰偄傞偙偲傑偱偼丄巚偄偑媦傫偱偄側偄偐傕偟傟側偄丅

丂丂丂丒偟偐傕偦偺椡偼丄廳椡偲偼堎側傞揹婥偺僾儔僗偲儅僀僫僗偑堷偒崌偆椡偱偁傞偙偲偵

丂丂丂丂拲堄傪梫偡傞丅

丂丂丂丒偙偺揹婥偺椡偑偳傫側偲偙傠偵棙梡偱偒傞偐峫偊偰傒傞偙偲傕戝帠偱偁傞丅

丂丂丂丒傑偨丄揹婥乮揹壸乯偵傛傞椡偑偳傟偔傜偄偺傕偺偐傪悇掕偱偒傞曽朄偑偁傞丅

丂丂丂丂偦傟偼丄埲壓偺偆偪傢偱偁偍偄偱摦偐偡幚尡偺帪偵丄晽懍傪應掕偡傟偽丄

丂丂丂丂壛懍搙偑媮傔傜傟丄偟偨偑偭偰椡偑傢偐傞丅摦偐偡偨傔偺僄僱儖僊乕傕暘偐傞丅

丂丂丂丂乮偨偩偟丄ESD-car偺幙検傪攭検偡傞昁梫偑偁傞丅乯

丂丂丂丒4椫幵傪帋嶌偟偨丄廳偡偓偰傎偲傫偳摦偐偢丅幐攕嶌偱偟偨両

丂丂丂丂摦偒偵偔偐偭偨尨場偼丄惷揹婥偺椡傪庴偗傞柺傪偟偭偐傝僷僀僾偵岦偗傞傛偆偵嶌傞偙偲丄

丂丂丂丂幵椫傪惓偟偔恀墌偵嬤偔愗傝敳偔偙偲丄幵幉傪幵懱偵捈妏偵偡傞偙偲丄慡懱傪寉偔偡傞偙偲丄

丂丂丂丂摍偑嫇偘傜傟傑偡丅

丂丂丂丂偄偢傟傕偦傫側偵擄偟偄栤戣偱偼側偄偺偱嵞挧愴傪偦偺偆偪偵丄偲巚偭偰偄傑偡丅

丂

#975 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒惷揹婥偺椡偑庛偄偺偱丄幵偼偱偒傞偩偗寉偔偡傞丅

丂丂丂丒偟偐偟丄幵椫偼偁傞掱搙偺嫮搙傪昁梫偲偡傞丅

丂丂丂丒惷揹婥傪庴偗傞偨傔偺丄儓僢僩斂偺傛偆側暔傪幵偺拞墰晹偵棫偰傞丅

丂丂丂丒僷僀僾傪斂偺晹暘偵嬤偯偗偡偓傞偲丄幵慡懱偑僷僀僾偵媧拝偟偰偟傑偆丅

#976 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒惷揹婥偵乽椡偑偁傞偙偲乿傪懱尡偟傑偡丅

丒巕偳傕偨偪傊偺愢柧偵偍偄偰偼丄乽廳椡偲偼堎側傞椡乿偱偁傞偙偲偵傕拲堄傪梫偡傞

#977 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒僷僀僾偵偝傑偞傑側傕偺偑媧拝偡傞尰徾傪傒傫側抦偭偰偄傞偱偁傠偆偑丄

丂丂丂丂偦偙偵椡偑嶌梡偟偰偄傞偙偲傑偱偼丄巚偄偑媦傫偱偄側偄偐傕偟傟側偄丅

丂丂丂丒偟偐傕偦偺椡偼丄廳椡偲偼堎側傞揹婥偺僾儔僗偲儅僀僫僗偑堷偒崌偆椡偱偁傞偙偲偵

丂丂丂丂拲堄傪梫偡傞丅

丂丂丂丒偙偺揹婥偺椡偑偳傫側偲偙傠偵棙梡偱偒傞偐峫偊偰傒傞偙偲傕戝帠偱偁傞丅

丂丂丂丒傑偨丄揹婥乮揹壸乯偵傛傞椡偑偳傟偔傜偄偺傕偺偐傪悇掕偱偒傞曽朄偑偁傞丅

丂丂丂丂偦傟偼丄埲壓偺偆偪傢偱偁偍偄偱摦偐偡幚尡偺帪偵丄晽懍傪應掕偡傟偽丄

丂丂丂丂壛懍搙偑媮傔傜傟丄偟偨偑偭偰椡偑傢偐傞丅摦偐偡偨傔偺僄僱儖僊乕傕暘偐傞丅

丂丂丂丂乮偨偩偟丄ESD-car偺幙検傪攭検偡傞昁梫偑偁傞丅乯

丂丂丂丒4椫幵傪帋嶌偟偨丄廳偡偓偰傎偲傫偳摦偐偢丅幐攕嶌偱偟偨両

丂丂丂丂摦偒偵偔偐偭偨尨場偼丄惷揹婥偺椡傪庴偗傞柺傪偟偭偐傝僷僀僾偵岦偗傞傛偆偵嶌傞偙偲丄

丂丂丂丂幵椫傪惓偟偔恀墌偵嬤偔愗傝敳偔偙偲丄幵幉傪幵懱偵捈妏偵偡傞偙偲丄慡懱傪寉偔偡傞偙偲丄

丂丂丂丂摍偑嫇偘傜傟傑偡丅

丂丂丂丂偄偢傟傕偦傫側偵擄偟偄栤戣偱偼側偄偺偱嵞挧愴傪偦偺偆偪偵丄偲巚偭偰偄傑偡丅

丂  丂丂丂丒嵞挧愴偼丄寢嬊忋婰乮#973乣#974乯偺乽惉岟乿幵偵屻椫傪晅偗傞偙偲偲偟偨丅

丂丂丂丂傛偔摦偒傑偡丅彮偟偺嶁側傜偽丄廳椡偩偗偱摦偒弌偟傑偡丅

丂丂丂丂偦偺彮偟偺嶁傪忋傜偣偨傝偟傑偡丅栺侾倣摦偐偟傑偟偨丅

丂丂丂丂壓傝嶁偱偼巭傑傜側偄偺偱丄乽揹帴僽儗乕僉乿傪偐偗偰巭傔傞岺晇偑昁梫偱偡丅

丂

丂丂丂丒嵞挧愴偼丄寢嬊忋婰乮#973乣#974乯偺乽惉岟乿幵偵屻椫傪晅偗傞偙偲偲偟偨丅

丂丂丂丂傛偔摦偒傑偡丅彮偟偺嶁側傜偽丄廳椡偩偗偱摦偒弌偟傑偡丅

丂丂丂丂偦偺彮偟偺嶁傪忋傜偣偨傝偟傑偡丅栺侾倣摦偐偟傑偟偨丅

丂丂丂丂壓傝嶁偱偼巭傑傜側偄偺偱丄乽揹帴僽儗乕僉乿傪偐偗偰巭傔傞岺晇偑昁梫偱偡丅

丂  丂丂丂丒揹帴椡埲奜偺椡偱偁傞廳椡偵傛傞椡偺揔梡丄墳梡椺偱偡丅

偆偪傢偵傛傞乽晽椡乿傪巊偭偰丄esd-car傪摦偐偟傑偡丅

丂丂丂丂偳傟偩偗墦偔傑偱丄摦偐偡偙偲偑偱偒傞偐丄乽My car乿傪帺嶌偟偰丄嫞憟偟偰傒傛偆丅

丂

丂丂丂丒揹帴椡埲奜偺椡偱偁傞廳椡偵傛傞椡偺揔梡丄墳梡椺偱偡丅

偆偪傢偵傛傞乽晽椡乿傪巊偭偰丄esd-car傪摦偐偟傑偡丅

丂丂丂丂偳傟偩偗墦偔傑偱丄摦偐偡偙偲偑偱偒傞偐丄乽My car乿傪帺嶌偟偰丄嫞憟偟偰傒傛偆丅

丂  丂丂丂丒梀傃偺偨傔偺乽椫偙傠偑偟乿偱偡丅

丂丂丂丂巻偱戝偒側椫傪嶌傝丄懷揹偟偨僷僀僾偱塣摦偝偣傑偡丅

丂丂丂丂椫偑僷僀僾偵怗傟側偄傛偆偵偟偰丄椫傪摦偐偟丄忈奞暔偺墧昅傪偺傝偙偊偝偣傞丅

丂丂丂丂偙傫側梀傃偱偡丅丅

丂

丂丂丂丒梀傃偺偨傔偺乽椫偙傠偑偟乿偱偡丅

丂丂丂丂巻偱戝偒側椫傪嶌傝丄懷揹偟偨僷僀僾偱塣摦偝偣傑偡丅

丂丂丂丂椫偑僷僀僾偵怗傟側偄傛偆偵偟偰丄椫傪摦偐偟丄忈奞暔偺墧昅傪偺傝偙偊偝偣傞丅

丂丂丂丂偙傫側梀傃偱偡丅丅

丂  愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

應掕抣丗婥埑 | 應掕抣丄婥壏丄悈壏 | 應掕抣丗嬻婥偺憡懳幖搙 |

應掕抣丗嬻婥偺業揰傪寁應偟偨 | 寢業丗寢業偺桳柍傪丄娛偺昞柺傪巜偱怗偭偰姶偠傞丅 丂丂丂偙偺帪丄曻幩壏搙寁偱娛偺昞柺壏搙傪寁應偟偨丅 |

丂丂丂丒僞儞僋懁柺偐傜棳弌偡傞傛偆偵岴傪偁偗偰偍偔丅

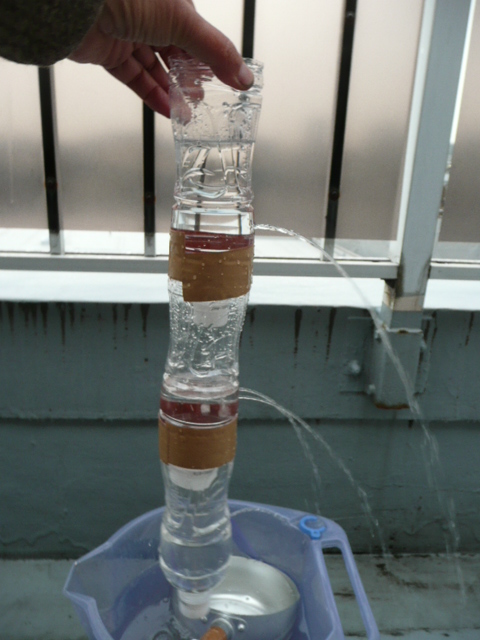

丒偙傟傜偺僞儞僋傪楢寢偟丄幨恀偺傛偆側捈楍俁抜偺僞儞僋傪惢嶌偟偨丅

丂丂丂丂忋偺幨恀偺tank1+tank2+tank3傪楢寢偟偡傞丅

#994 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒tank侾偵悈傪擖傟傞丄tank俀傊棳壓偡傞丄tank俁傊傕棳壓偟偰偄偔丅

丂丂丂丒壓偺幨恀偺傛偆偵棳傟弌偡丅

丂丂丂丒僞儞僋懁柺偐傜棳弌偡傞傛偆偵岴傪偁偗偰偍偔丅

丒偙傟傜偺僞儞僋傪楢寢偟丄幨恀偺傛偆側捈楍俁抜偺僞儞僋傪惢嶌偟偨丅

丂丂丂丂忋偺幨恀偺tank1+tank2+tank3傪楢寢偟偡傞丅

#994 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒tank侾偵悈傪擖傟傞丄tank俀傊棳壓偡傞丄tank俁傊傕棳壓偟偰偄偔丅

丂丂丂丒壓偺幨恀偺傛偆偵棳傟弌偡丅

#995 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒棳弌岴偺僒僀僘傪揔媂偵偡傞偙偲偑戝帠丅

#996 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒崀偭偨塉偼丄抧拞偵怹摟偟偰偄偔偑丄抧拞偱悈偑

丂丂丂丂朞榓忬懺偵側傞偲丄怹摟偟偰偄偐側偔側傞丅

丂丂丂丂偙偺偁偨傝偺尰徾傪丄偄偐偵傢偐傝傗偡偔丄幚尡揑偵昞尰偡傞偐丅

丂丂丂丂偦偺偨傔偵偼丄僞儞僋偐傜偺棳弌検傪擛壗偵惂屼偡傞偐丒偱偒傞偐丄

丂丂丂丂偵偐偐偭偰偔傞丅

#997 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒搚忞塉検巜悢偲戝塉拲堄曬丄戝塉寈曬偵偮偄偰丄

棳堟塉検巜悢偲峖悈拲堄曬丄峖悈寈曬偵偮偄偰

婥徾挕偺HP傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

搚忞塉検巜悢丄棳堟塉検巜悢

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#995 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒棳弌岴偺僒僀僘傪揔媂偵偡傞偙偲偑戝帠丅

#996 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒崀偭偨塉偼丄抧拞偵怹摟偟偰偄偔偑丄抧拞偱悈偑

丂丂丂丂朞榓忬懺偵側傞偲丄怹摟偟偰偄偐側偔側傞丅

丂丂丂丂偙偺偁偨傝偺尰徾傪丄偄偐偵傢偐傝傗偡偔丄幚尡揑偵昞尰偡傞偐丅

丂丂丂丂偦偺偨傔偵偼丄僞儞僋偐傜偺棳弌検傪擛壗偵惂屼偡傞偐丒偱偒傞偐丄

丂丂丂丂偵偐偐偭偰偔傞丅

#997 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒搚忞塉検巜悢偲戝塉拲堄曬丄戝塉寈曬偵偮偄偰丄

棳堟塉検巜悢偲峖悈拲堄曬丄峖悈寈曬偵偮偄偰

婥徾挕偺HP傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

搚忞塉検巜悢丄棳堟塉検巜悢

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞