Return Home 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表 「気象実験クラブ」入会案内。気象実験(#80)

実験の様子を写真で紹介します。

実験項目および内容は、随時追加、修正、改良しています。 Originated 2008-08/08 Last Updated 2008-08/30,09/30,10/22,11/15,12/21, 2009-01/29, 5/26

XPM80 剛体回転2(回転円盤、茶碗、お茶) EXPM81 回転放物面(ビーカー、水、細い棒) EXPM82 500hPa高度(AUXN50、500hPa高層天気図) EXPM83 水平面とは何か(ペットボトル、水) EXPM84 接平面の回転(地球儀、方位磁石) EXPM85 接平面の回転2(紙、割り箸、クリップ)私たちが立っている地面は、1日に360°回転しているのであろうか。 EXPM86 赤外線放射温度計(広皿、湯、石) EXPM87 熱の放射(コップ、熱湯、鏡、金属板) #877に原因不明の疑問点が生じている。 EXPM88 容器内の空気の温度上昇(容器各種、ヘヤードライヤー、赤外線放射温度計、デジタル温度計) ●=EXPM89 波を起こす(ボウル、お椀、円筒容器、ビニールチューブ、水) |

回転円盤+茶碗+お茶

| 回転円盤+ペットボトル+線香の煙

|

剛体回転の実験、茶碗を糸で吊り下げる

・容器を廻したとき、中の液体は、同時的に引きづられて動きます。容器の回転をある程度継続すると、

液体の動きは、容器の動きと同じ回転になります。この回転状態を「剛体回転」と言います(写真の中央)。

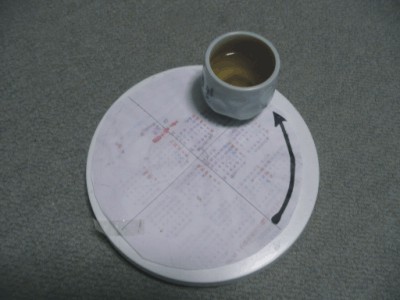

茶碗の角速度=ω0、液体の角速度=ω1とするとき、ω0とω1の大小関係によって、相対的な回転が生じ、

右回転または左回転となります。この様子を写真で3種示します。

・即ち、高気圧性回転と低気圧性回転(温帯低気圧や台風の渦の左回転)を見ることができます。

理論を後追いでくっつけるとするなら、容器(茶わん)の回転を基準として、お茶の回転の相対的な

遅速を生じさせる要因あるはずで、(速度増加の)要因として、角運動量保存則を適用します。

角運動量保存則によれば、円周上から中心に向かう物体は、中心に近くなるほど円周方向の速度を増加します。

この状態は、茶碗の角速度=ω0<液体の角速度=ω1、となるので、低気圧性回転となります。

剛体回転の実験、茶碗を糸で吊り下げる

・容器を廻したとき、中の液体は、同時的に引きづられて動きます。容器の回転をある程度継続すると、

液体の動きは、容器の動きと同じ回転になります。この回転状態を「剛体回転」と言います(写真の中央)。

茶碗の角速度=ω0、液体の角速度=ω1とするとき、ω0とω1の大小関係によって、相対的な回転が生じ、

右回転または左回転となります。この様子を写真で3種示します。

・即ち、高気圧性回転と低気圧性回転(温帯低気圧や台風の渦の左回転)を見ることができます。

理論を後追いでくっつけるとするなら、容器(茶わん)の回転を基準として、お茶の回転の相対的な

遅速を生じさせる要因あるはずで、(速度増加の)要因として、角運動量保存則を適用します。

角運動量保存則によれば、円周上から中心に向かう物体は、中心に近くなるほど円周方向の速度を増加します。

この状態は、茶碗の角速度=ω0<液体の角速度=ω1、となるので、低気圧性回転となります。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

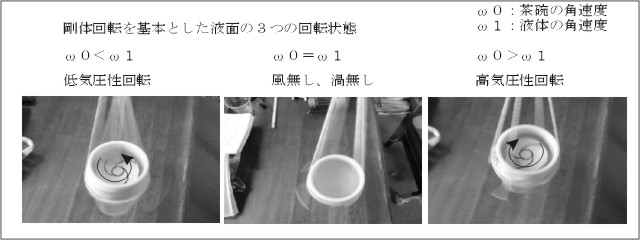

| 最大回転で渦の深さが最も深く、形状も明瞭 ただし、水面は放物面とは見えない

| 回転速度減少、 浅くなる

|

| さらに回転速度減少、さらに浅くなる 水面の形状が変化してくる

| 回転速度最小、深さもなくなり、 形状もなくなる

|

・回転に伴う二次流れに関して、もう少し詳細に検討します 実験A9、スピンダウン を参照して下さい。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・回転に伴う二次流れに関して、もう少し詳細に検討します 実験A9、スピンダウン を参照して下さい。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#823 実験装置の製作 and/or 準備

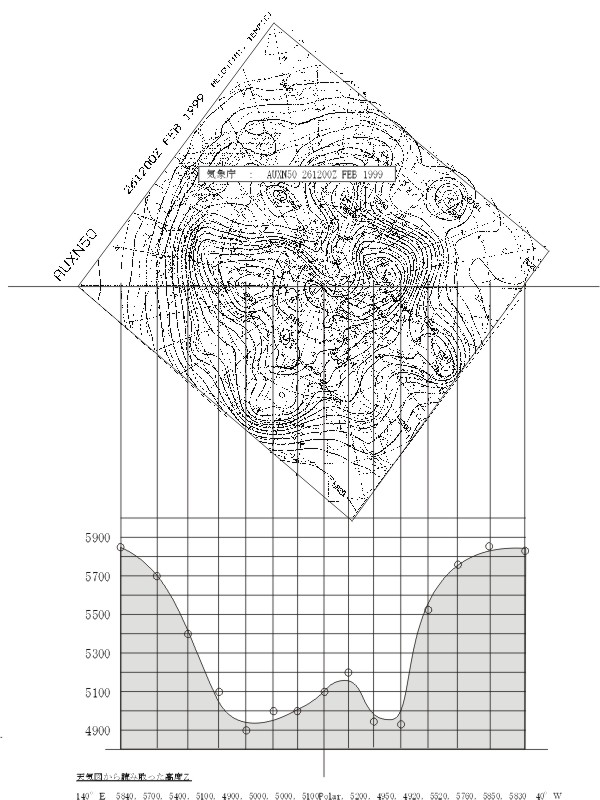

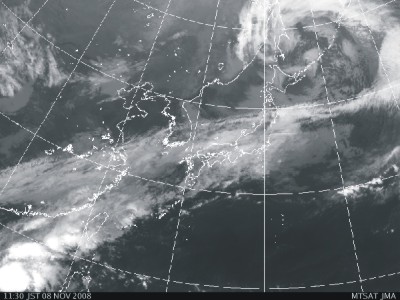

・気象庁の高層天気図AUXN50

・この北半球天気図から140°Eと40°Wの経線に沿って、

緯度10°ごとの高度(GPM:Geo Potential Meter)を読み取る。

・読み取った値及び結果をグラフ表示します。

#824 実験の実行と結果

・読み取った値をグラフに描く。

・#822の図が得られる。

・地球の大気の「深さ」が或る程度分かります。

#825 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・特段難しいことはないが、高層天気図の入手が必要である。

#826 実験の解説 and/or 関連実験

・基本的には、熱帯のほうが温度が高く、かつ遠心力も大きいので高度も高くなる。

一方、両極の方は温度も低く、大気の高度も低くなる。

#827 【追加実験、考察等】

・#81の回転放物面の実験も参考にしてください。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#823 実験装置の製作 and/or 準備

・気象庁の高層天気図AUXN50

・この北半球天気図から140°Eと40°Wの経線に沿って、

緯度10°ごとの高度(GPM:Geo Potential Meter)を読み取る。

・読み取った値及び結果をグラフ表示します。

#824 実験の実行と結果

・読み取った値をグラフに描く。

・#822の図が得られる。

・地球の大気の「深さ」が或る程度分かります。

#825 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・特段難しいことはないが、高層天気図の入手が必要である。

#826 実験の解説 and/or 関連実験

・基本的には、熱帯のほうが温度が高く、かつ遠心力も大きいので高度も高くなる。

一方、両極の方は温度も低く、大気の高度も低くなる。

#827 【追加実験、考察等】

・#81の回転放物面の実験も参考にしてください。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

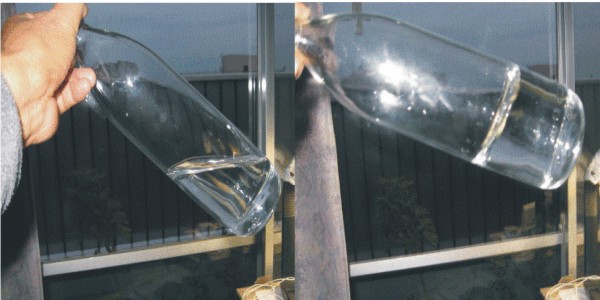

| 左:ボトルを斜めにして、静止して保持する。水面は水平のままである 右:ボトルを振り子のように振ってみる(回転する)。水面は、傾斜する

|

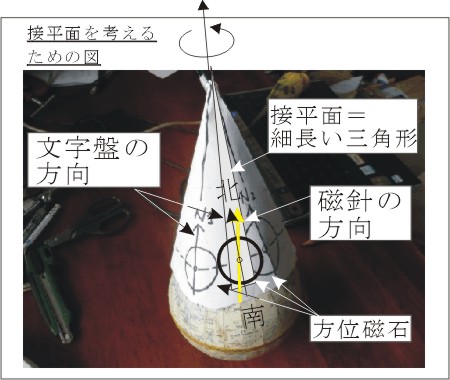

もうひとつ、接平面と言うものを理解するための参考図です。

もうひとつ、接平面と言うものを理解するための参考図です。

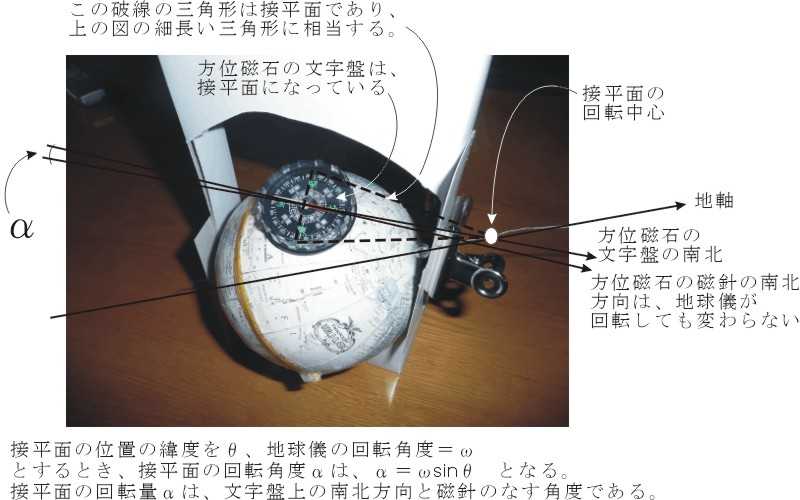

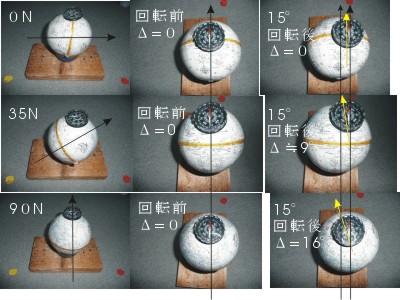

#843 実験装置の製作 and/or 準備

・地球儀、方位磁石、両面テープを用意します。

・地球儀の地軸の傾き=35°とします。

・地球儀上の北緯35°において、方位磁石を両面テープで固定します。

・このとき、方位磁石の文字盤の南北を地球儀の南北に沿わせます。

#844 実験の実行と結果

・地球儀を15°正回転します。

・方位磁石の磁針は、地球儀の回転に伴って回転します。

・このときの方位磁石の文字盤の南北線と磁針のなす角度を読み取ります。

・この実験ではおよそ、9°でした。

・北緯0°、北緯90°においても同様の操作を行って角度Δを読み取ります。

・このΔが0でないことが、接平面の回転を示すものであり、そして接平面の回転量

(角度)を示すものにほかなりません。

・結果を写真に示します。

地軸の傾き=(0°, 35°, 90°)と変え、地球儀の回転=15°とする。

#843 実験装置の製作 and/or 準備

・地球儀、方位磁石、両面テープを用意します。

・地球儀の地軸の傾き=35°とします。

・地球儀上の北緯35°において、方位磁石を両面テープで固定します。

・このとき、方位磁石の文字盤の南北を地球儀の南北に沿わせます。

#844 実験の実行と結果

・地球儀を15°正回転します。

・方位磁石の磁針は、地球儀の回転に伴って回転します。

・このときの方位磁石の文字盤の南北線と磁針のなす角度を読み取ります。

・この実験ではおよそ、9°でした。

・北緯0°、北緯90°においても同様の操作を行って角度Δを読み取ります。

・このΔが0でないことが、接平面の回転を示すものであり、そして接平面の回転量

(角度)を示すものにほかなりません。

・結果を写真に示します。

地軸の傾き=(0°, 35°, 90°)と変え、地球儀の回転=15°とする。

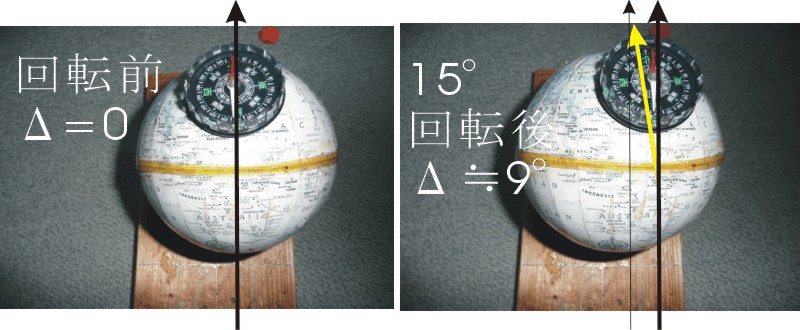

地軸の傾き=35°のときの拡大写真です。

地軸の傾き=35°のときの拡大写真です。

#845 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・地軸の傾きを正確に35°に設定すること、地球儀を正確に15°回転すること、が大事です。

・これらの操作は意外と難しいので、しっかりした台の上で、正確に角度を出す仕組みが必要です。

・この実験では、そこまでできなかったので、細心の注意をもって、および繰り返しの操作を行って、

測定値を得ています。

・実験誤差の問題としては、方位磁石の文字盤が常に水平ではないことです。地球儀を15°回転させると、

文字盤も傾斜します。この傾斜による影響を極小化する工夫としては、15°の回転を与えるに際して、

0°~+15°でなく、-7.5°~0°~+7.5°の様に回転の開始位置を7.5°西へずらせて

おいて回転を開始するとよいでしょう。

・15°でなくてもかまいません。微小な回転量で論理的には十分ですが、測定する立場からは、やや

誇張した回転量を与えて、有意な差が求められるように、と考えました。

#846 実験の解説 and/or 関連実験

・この実験では、実験74、フーコーの振り子の実験において、

フーコーの振り子の動き = この実験における方位磁石の磁針の動き、と考えています。

・こうすると、方位磁石の磁針を基準として文字盤の動きを見ると、この文字盤が「接平面」に相当する

こととなり、接平面が回転することが理解容易となります。#842の写真をもう一度復習してみて下さい。

#847 【追加実験、考察等】

・この実験は、実験77、ジャイロの実験と趣旨は同じものです。

両方の実験を比較検討してみてください。

・一つの軸周りの回転と、この軸に交差する軸の周りの回転には、有意の関係があることが、2つの異なる

実験で、観察できました。

・この有意な関係はどこから生じたものでしょうか。

・自動車のエンジンの回転方向と車輪の回転方向が異なっていますが、エンジンから車輪への動力の伝達のために

特別の工夫がなされていて、ます。これは、「差動歯車」(デファレンシャルギアー)と言われる機械部品による

ものです。このメカニズムが想起されますが、地球の回転にあてはめてもよいのか、目下結論が出せません。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#845 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・地軸の傾きを正確に35°に設定すること、地球儀を正確に15°回転すること、が大事です。

・これらの操作は意外と難しいので、しっかりした台の上で、正確に角度を出す仕組みが必要です。

・この実験では、そこまでできなかったので、細心の注意をもって、および繰り返しの操作を行って、

測定値を得ています。

・実験誤差の問題としては、方位磁石の文字盤が常に水平ではないことです。地球儀を15°回転させると、

文字盤も傾斜します。この傾斜による影響を極小化する工夫としては、15°の回転を与えるに際して、

0°~+15°でなく、-7.5°~0°~+7.5°の様に回転の開始位置を7.5°西へずらせて

おいて回転を開始するとよいでしょう。

・15°でなくてもかまいません。微小な回転量で論理的には十分ですが、測定する立場からは、やや

誇張した回転量を与えて、有意な差が求められるように、と考えました。

#846 実験の解説 and/or 関連実験

・この実験では、実験74、フーコーの振り子の実験において、

フーコーの振り子の動き = この実験における方位磁石の磁針の動き、と考えています。

・こうすると、方位磁石の磁針を基準として文字盤の動きを見ると、この文字盤が「接平面」に相当する

こととなり、接平面が回転することが理解容易となります。#842の写真をもう一度復習してみて下さい。

#847 【追加実験、考察等】

・この実験は、実験77、ジャイロの実験と趣旨は同じものです。

両方の実験を比較検討してみてください。

・一つの軸周りの回転と、この軸に交差する軸の周りの回転には、有意の関係があることが、2つの異なる

実験で、観察できました。

・この有意な関係はどこから生じたものでしょうか。

・自動車のエンジンの回転方向と車輪の回転方向が異なっていますが、エンジンから車輪への動力の伝達のために

特別の工夫がなされていて、ます。これは、「差動歯車」(デファレンシャルギアー)と言われる機械部品による

ものです。このメカニズムが想起されますが、地球の回転にあてはめてもよいのか、目下結論が出せません。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

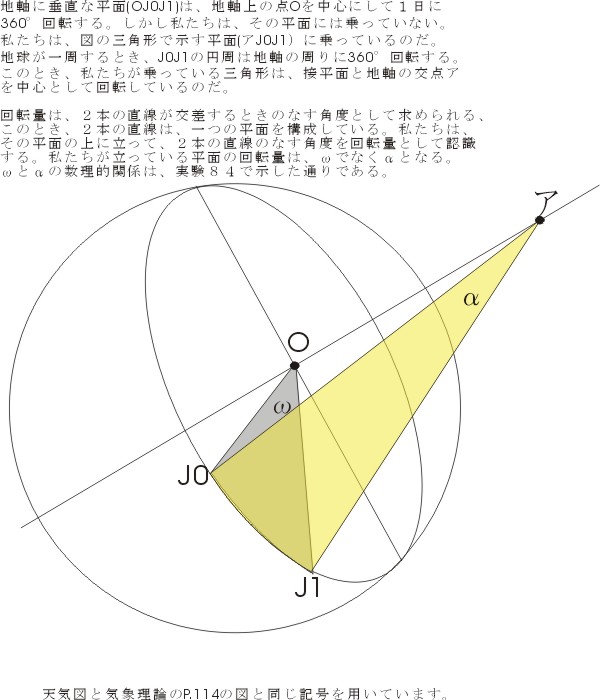

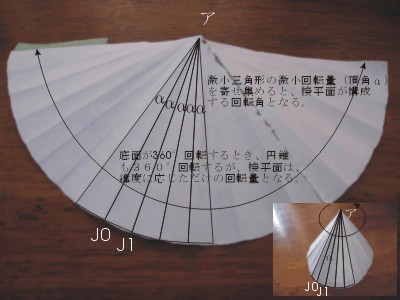

底面が単位時間にωだけ回転するとき、接平面は、同じ時間内にαだけ回転する。

このとき、点J0にいる人は、回転軸アoの周りを中心をoとしてωで周回する、

くどいようではあるが、もう少し言うと、線分アJ0は、回転軸上にある点「ア」を

中心とし回転している。この時、線分アJ0は、αで周回する。私たちが乗っている

地面は、このアJ0が作る面の上にある。

これで、ωとαの相違・関係が理解できるであろう。

私たちは、幾何学的な点の上に立っているのではない、幾何学的な接平面の上に立って

いることを認識すべきである。この平面は、ごく細長い微小な三角形アJ0J1である。

なお、遊園地にある「回転ブランコ」のつりさげワイヤーをアJ0とし、J0の位置に

椅子がある、と考えてもよさそうである。

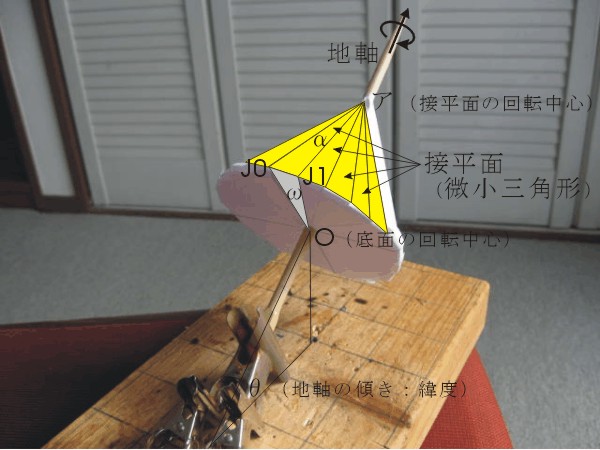

上の図の模型を作り、底面の方向から、地軸、地軸の傾き(緯度)、底面、接平面、

底面の回転中心、接平面の回転中心を見た写真。

底面が単位時間にωだけ回転するとき、接平面は、同じ時間内にαだけ回転する。

このとき、点J0にいる人は、回転軸アoの周りを中心をoとしてωで周回する、

くどいようではあるが、もう少し言うと、線分アJ0は、回転軸上にある点「ア」を

中心とし回転している。この時、線分アJ0は、αで周回する。私たちが乗っている

地面は、このアJ0が作る面の上にある。

これで、ωとαの相違・関係が理解できるであろう。

私たちは、幾何学的な点の上に立っているのではない、幾何学的な接平面の上に立って

いることを認識すべきである。この平面は、ごく細長い微小な三角形アJ0J1である。

なお、遊園地にある「回転ブランコ」のつりさげワイヤーをアJ0とし、J0の位置に

椅子がある、と考えてもよさそうである。

上の図の模型を作り、底面の方向から、地軸、地軸の傾き(緯度)、底面、接平面、

底面の回転中心、接平面の回転中心を見た写真。

#853 実験装置の製作 and/or 準備

・説明のためのシンプルな図を用意します。

・紙、割り箸、クリップを用意します。

・写真のような装置を組み立てます。

#854 実験の実行と結果

・上の写真の微小三角形が構成する円錐(もどき)を平面に展開すると、接平面の回転角が求められます。

円錐を平面に展開した時に得られる扇型の図形が、接平面が回転した結果の図形となります。

#853 実験装置の製作 and/or 準備

・説明のためのシンプルな図を用意します。

・紙、割り箸、クリップを用意します。

・写真のような装置を組み立てます。

#854 実験の実行と結果

・上の写真の微小三角形が構成する円錐(もどき)を平面に展開すると、接平面の回転角が求められます。

円錐を平面に展開した時に得られる扇型の図形が、接平面が回転した結果の図形となります。

北緯35°付近の接平面、私たちは地軸の周りをまわっている??

地上の空気や水蒸気も地軸の周りをまわっている??

この問いかけに対しては、もう少し考える必要があります→#857 の考察を参照。

北緯35°付近の接平面、私たちは地軸の周りをまわっている??

地上の空気や水蒸気も地軸の周りをまわっている??

この問いかけに対しては、もう少し考える必要があります→#857 の考察を参照。

#855 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・回転量と言うものは、交差する2本の直線で構成される平面を議論対象にすることが肝要である。

#856 実験の解説 and/or 関連実験

・地軸に垂直な平面(OJ0J1)は、地軸上の点Oを中心にして1日に360°回転する。しかし私たちは、その平面には乗っていない。

私たちは、図の三角形で示す平面(アJ0J1)に乗っているのだ。地球が一周するとき、J0J1の円周は地軸の周りに360°回転する。

このとき、私たちが乗っている三角形は、接平面と地軸の交点アを中心として回転しているのだ。

回転量は、2本の直線が交差するときのなす角度として求められる、このとき、2本の直線は、一つの平面を構成している。私たちは、

その平面の上に立って、2本の直線のなす角度を回転量として認識する。私たちが立っている平面の回転量は、ωでなくαとなる。

ωとαの数理的関係は、拙著シリーズ#2、回転運動と渦、で記述、証明した。

#857 【追加実験、考察等】

・私たちは、

①北緯35°の緯度線上に立っていて、地軸の周りを1日に360°回転している。

②北緯35°の接平面上に立っていて、接平面と地軸の交点を中心として360xsin35°回転している。

何か不都合はないか?

・まず、これらの回転による遠心力は同じ? 違う? → ①②とも同じです!!

・低気圧や高気圧の回転方向を説明するためには → ②の接平面の理論を適用する。①では、説明できない。

・一日が24時間であることは、①②とも同じです。

・太陽や恒星の日周運動を観測や撮影する場合、地軸に並行な観測位置をとるため、①も②も同じ。

・馴染みのない接平面を棄却する必然性はないし、不都合もないようです。

・接平面をもっと大事に考えよう。→早速、#854の扇型の図形が、実験74、フーコーの振り子の軌跡に適用できることを

確認しておこう。

・大変プリミティブな話ですが、この実験で使っている接平面の模型を見ると、一つ一つの微小三角形はそれぞれ平面であるが、

これらを合成した地面は水平ではありません。それでも構わないのであろうか。

この問いに対しては、私たちは、「幾何学的平面」の上に立っているのか、「力学的平面」の上に立っているかを

ハッキリさせておく必要があります。もちろん後者の地面に立っています。このための実験は実験83、水平面とは何か、を参照して下さい。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#855 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・回転量と言うものは、交差する2本の直線で構成される平面を議論対象にすることが肝要である。

#856 実験の解説 and/or 関連実験

・地軸に垂直な平面(OJ0J1)は、地軸上の点Oを中心にして1日に360°回転する。しかし私たちは、その平面には乗っていない。

私たちは、図の三角形で示す平面(アJ0J1)に乗っているのだ。地球が一周するとき、J0J1の円周は地軸の周りに360°回転する。

このとき、私たちが乗っている三角形は、接平面と地軸の交点アを中心として回転しているのだ。

回転量は、2本の直線が交差するときのなす角度として求められる、このとき、2本の直線は、一つの平面を構成している。私たちは、

その平面の上に立って、2本の直線のなす角度を回転量として認識する。私たちが立っている平面の回転量は、ωでなくαとなる。

ωとαの数理的関係は、拙著シリーズ#2、回転運動と渦、で記述、証明した。

#857 【追加実験、考察等】

・私たちは、

①北緯35°の緯度線上に立っていて、地軸の周りを1日に360°回転している。

②北緯35°の接平面上に立っていて、接平面と地軸の交点を中心として360xsin35°回転している。

何か不都合はないか?

・まず、これらの回転による遠心力は同じ? 違う? → ①②とも同じです!!

・低気圧や高気圧の回転方向を説明するためには → ②の接平面の理論を適用する。①では、説明できない。

・一日が24時間であることは、①②とも同じです。

・太陽や恒星の日周運動を観測や撮影する場合、地軸に並行な観測位置をとるため、①も②も同じ。

・馴染みのない接平面を棄却する必然性はないし、不都合もないようです。

・接平面をもっと大事に考えよう。→早速、#854の扇型の図形が、実験74、フーコーの振り子の軌跡に適用できることを

確認しておこう。

・大変プリミティブな話ですが、この実験で使っている接平面の模型を見ると、一つ一つの微小三角形はそれぞれ平面であるが、

これらを合成した地面は水平ではありません。それでも構わないのであろうか。

この問いに対しては、私たちは、「幾何学的平面」の上に立っているのか、「力学的平面」の上に立っているかを

ハッキリさせておく必要があります。もちろん後者の地面に立っています。このための実験は実験83、水平面とは何か、を参照して下さい。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

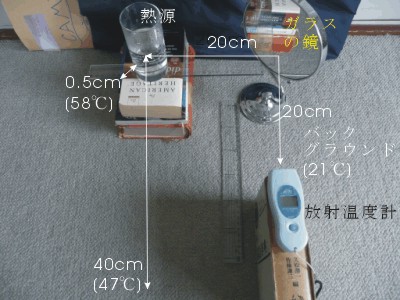

#863 実験装置の製作 and/or 準備

・広皿に湯を入れ、中央付近に適宜なサイズの石を置く。

#864 実験の実行と結果

・広皿の上空から、「碁盤目状」に表面温度を計測します(下表)。

・下表には、最大値の地点に●、次に大きい地点に▲の記号を付してあります。

・なんとなく、「何か」がありそうな様子です。

#863 実験装置の製作 and/or 準備

・広皿に湯を入れ、中央付近に適宜なサイズの石を置く。

#864 実験の実行と結果

・広皿の上空から、「碁盤目状」に表面温度を計測します(下表)。

・下表には、最大値の地点に●、次に大きい地点に▲の記号を付してあります。

・なんとなく、「何か」がありそうな様子です。

| 縦|横 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1 | 22.0 | 22.0 | ▲23.5 | ●24.1 | 22.8 |

| 2 | 21.7 | 22.4 | 24.5 | ●26.2 | ▲24.6 |

| 3 | 23.4 | 24.4 | ▲27.6 | ●28.4 | 25.8 |

| 4 | 24.6 | 26.3 | ●33.1 | ▲27.5 | 26.8 |

| 5 | 25.0 | 26.7 | ●31.3 | ▲26.9 | 26.3 |

| 6 | 25.4 | ▲26.4 | ●27.8 | 25.8 | 25.8 |

#867 【追加実験、考察等】

・測定の距離間隔をもっと密にすると、物体の形状に応じた温度の違いが明瞭になってきます。

・放射温度計と水面の間の空間にセロファン或いは、透明な塩ビシートなどを挟み込むと、

水面からの温度が変化します。気象衛星的に考えれば「雲」が浮遊してきたことに相当します。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#867 【追加実験、考察等】

・測定の距離間隔をもっと密にすると、物体の形状に応じた温度の違いが明瞭になってきます。

・放射温度計と水面の間の空間にセロファン或いは、透明な塩ビシートなどを挟み込むと、

水面からの温度が変化します。気象衛星的に考えれば「雲」が浮遊してきたことに相当します。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

| 装置全景 熱源の電磁波は鏡によって45°曲げられる

| |

鏡による反射

| 金属板による反射

|

①太陽からの直射光線 106℃ ②太陽からの鏡面反射光線 70℃ ③天頂からの電磁波 -28℃ ④天頂からの鏡面反射光線 11℃ | 鏡による反射

|

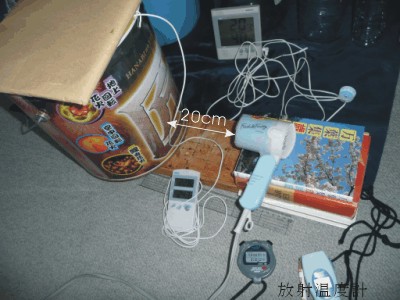

#883 実験装置の製作 and/or 準備

・容器各種、ヘヤードライヤー、赤外線放射温度計、デジタル温度計、鉄板、薄板を用意する。

・ヘヤードライヤー~容器の距離はすべて20cmとする。

#884 実験の実行と結果

・容器内部の空気の温度、容器の外部の表面温度を計測する。

・鉄板や薄板についても、どんな程度か計測してみる。

・温度の計測値(単位℃)を示します。(--の部分は、温度上昇が速いため、計測していません。)

・鉄板と薄板の温度上昇は、ヘヤードライヤー側(おもて面)の反対側の裏面で計測しました。

#883 実験装置の製作 and/or 準備

・容器各種、ヘヤードライヤー、赤外線放射温度計、デジタル温度計、鉄板、薄板を用意する。

・ヘヤードライヤー~容器の距離はすべて20cmとする。

#884 実験の実行と結果

・容器内部の空気の温度、容器の外部の表面温度を計測する。

・鉄板や薄板についても、どんな程度か計測してみる。

・温度の計測値(単位℃)を示します。(--の部分は、温度上昇が速いため、計測していません。)

・鉄板と薄板の温度上昇は、ヘヤードライヤー側(おもて面)の反対側の裏面で計測しました。

| 容器名称 | サイズ | 00sec | 30sec | 60sec | 90sec | 2min | 3min | 4min | 5min | 表面温度 | 室温 |

| ビール缶 | 350cc | 20 | 25 | 30 | 32 | -- | -- | -- | -- | 48 | 20 |

| ペットボトル | 0.5L | 20 | 23 | 25 | 27 | -- | -- | -- | -- | 50 | 20 |

| ペットボトル | 1.5L | 21 | 23 | 27 | 30 | -- | -- | -- | -- | 54 | 21 |

| 梅酒のビン | 16cmφ | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 54 | 21 |

| ポリバケツ | 24cmφ | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 | 22 |

| 花火入れの缶 | 24cmφ | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 53 | 22 |

| 鉄板 | 2mm厚 | 22 | 31 | 37 | 39 | -- | -- | -- | -- | 44 | 22 |

| 薄板 | 3mm厚 | 20 | 26 | 35 | 38 | -- | -- | -- | -- | 47 | 20 |

#893 実験装置の製作 and/or 準備

・ボウル、お椀、円筒形の容器或いは茶筒、ビニールチューブ或いはストロー、水

#894 実験の実行と結果

・写真のようにお椀と円筒形の容器を組み合わせ、外側のお椀に水を入れます。

・さらにこれら全体を、大きなボウルの中に設置します。(水が外にこぼれないようにするためです。)

・ビニールチューブから息を吹き出し、水面に吹きつけます。

・ビニールチューブの吹き出し角度、水面からの高さ、吹き出しの周期、強さ等、さまざまな要因が

波の形成と発達に寄与すると考えられますが、余りうまくいきませんでした。

・原因は、波がすぐに減衰してしまうからです。減衰の原因は、吹き出した息・空気が波の形成に

効果的に寄与していない、と考えられます。ほとんどが周りの空気中に逃げて行ってしまいます。

・このため、改良して再試行しようと考えています。

#895 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・吹き出した空気を外へ逃がさない工夫が必要です。蓋をするとよいかも知れません。

・また、空気を安定的に供給する装置があると自分にとっては疲れませんが、

費用がかかったり、図体が大きくなったりします。実験02、空気で遊ぶ実験 を参照してください。

図体の大きい一例は、巨大な袋を使い、そこから空気を吹き出す方法です。

風神・雷神の空気袋のようなものを用意し、空気を吹き出します。

#896 実験の解説 and/or 関連実験

・水の波を起こすには、力が必要です。

・継続は力なり、の諺(ことわざ)がありますが、力の継続が風を起こします。

#897 【追加実験、考察等】

・実験#37、寒冷前線 の実験で使用する細長い水槽で、長手方向に振動させるとき、波が形成されます。

#893 実験装置の製作 and/or 準備

・ボウル、お椀、円筒形の容器或いは茶筒、ビニールチューブ或いはストロー、水

#894 実験の実行と結果

・写真のようにお椀と円筒形の容器を組み合わせ、外側のお椀に水を入れます。

・さらにこれら全体を、大きなボウルの中に設置します。(水が外にこぼれないようにするためです。)

・ビニールチューブから息を吹き出し、水面に吹きつけます。

・ビニールチューブの吹き出し角度、水面からの高さ、吹き出しの周期、強さ等、さまざまな要因が

波の形成と発達に寄与すると考えられますが、余りうまくいきませんでした。

・原因は、波がすぐに減衰してしまうからです。減衰の原因は、吹き出した息・空気が波の形成に

効果的に寄与していない、と考えられます。ほとんどが周りの空気中に逃げて行ってしまいます。

・このため、改良して再試行しようと考えています。

#895 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・吹き出した空気を外へ逃がさない工夫が必要です。蓋をするとよいかも知れません。

・また、空気を安定的に供給する装置があると自分にとっては疲れませんが、

費用がかかったり、図体が大きくなったりします。実験02、空気で遊ぶ実験 を参照してください。

図体の大きい一例は、巨大な袋を使い、そこから空気を吹き出す方法です。

風神・雷神の空気袋のようなものを用意し、空気を吹き出します。

#896 実験の解説 and/or 関連実験

・水の波を起こすには、力が必要です。

・継続は力なり、の諺(ことわざ)がありますが、力の継続が風を起こします。

#897 【追加実験、考察等】

・実験#37、寒冷前線 の実験で使用する細長い水槽で、長手方向に振動させるとき、波が形成されます。

・実験#43、ワイングラスで音楽を 実験#44、イルカの玉突きも波、振動を発生しています。

・実験#A2、カルマン渦 における、洗面器の水面にできる波は、船が進行するときにできる波と同じです。

・波を起こす方法はさまざまありますが、気象で扱う波は、空気そのものの波動で、風を波として

感じることは少ないです。ただし、雲がさまざまに規則正しく連なって見えるときがありますが、

そのときには、そこに何らかの空気の波動があると考えられます。

・地震による津波も波ですが、これは、陸地が揺れることに起因する波です。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

・実験#43、ワイングラスで音楽を 実験#44、イルカの玉突きも波、振動を発生しています。

・実験#A2、カルマン渦 における、洗面器の水面にできる波は、船が進行するときにできる波と同じです。

・波を起こす方法はさまざまありますが、気象で扱う波は、空気そのものの波動で、風を波として

感じることは少ないです。ただし、雲がさまざまに規則正しく連なって見えるときがありますが、

そのときには、そこに何らかの空気の波動があると考えられます。

・地震による津波も波ですが、これは、陸地が揺れることに起因する波です。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表