Return Home 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞丂乽婥徾幚尡僋儔僽乿擖夛埬撪丅婥徾幚尡(#60)

幚尡偺條巕傪幨恀偱徯夘偟傑偡丅

Originated 2008-08/08 Last Updated 2008-08/30,09/30,10/24,11/10,12/25, 2009-2/02, 4/21

EXPM60 塤偺崅偝傪應傞丂乮堦恖偱娤應偟偨帠椺丗儗乕僟乕夋憸棙梡椺丄僂僃僽僇儊儔棙梡椺乯 EXPM61 娫寚愹傪嶌傞 EXPM62 巺姫偒幵傪嶌傞 EXPM63 UFO傪偲偽偡 EXPM64 塓偺壓偺埑椡丂(墌摏梕婍丄價僯乕儖僠儏乕僽丄朹丄悈) 丂丂丂丂乮夞揮棳懱壓偺惷悈埑幚尡乯丂丂丂 EXPM65 暯斅幬柺忋偺僐儅偺塣摦丂乮暯斅丄僐儅乯 EXPM66 價乕嬍偱價儕儎乕僪乮價乕嬍丄妱傝偽偟丄僥乕僽儖乯 EXPM67 巻晽慏丂乮巻晽慏乯偨偨偔偲朿傜傓儗僩儘偺偍傕偪傖丅 EXPM68 僽乕儊儔儞丂乮僐儞價僯曎摉偺奧亄儔儀儖乯梘椡傗妏塣摦検曐懚偺朄懃偑攚屻偵峊偊偰偄傞丅 EXPM69 徚偊傞塉丂乮僪儔僀傾僀僗丄價乕僇乕丄柖悂偒丄悈乯塉偼棊壓拞偵忲敪偟丄尒偊側偔側傞偙偲偑偁傞丅 |

#603 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒抧恾丄暘搙婍

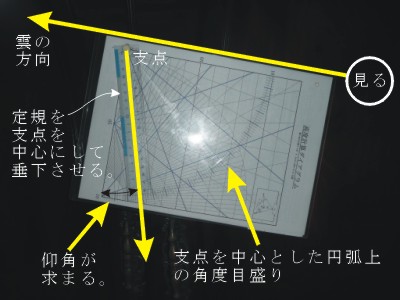

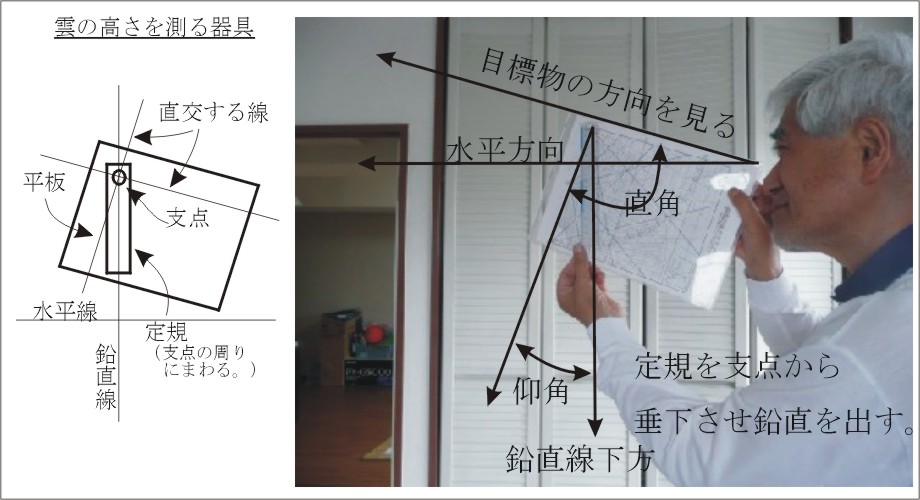

丂丂丂丒暥朳嬶偺暘搙婍偼彫偝偄偺偱丄惓妋側妏搙傪媮傔傞偨傔丄戝偒側暘搙婍傪

丂丂丂丂帺嶌偟偰偍偒傑偡丅

丂丂丂丒偝傜偵丄崅搙乮偡側傢偪嬄妏乯傪媮傔傞偵偼丄乽妋偐側乿墧捈偁傞偄偼悈暯

丂丂丂丂傪昁梫偲偟傑偡丅偦偺偨傔偺憰抲傕帺嶌偟偰偍偔偲傛偄偱偟傚偆丅

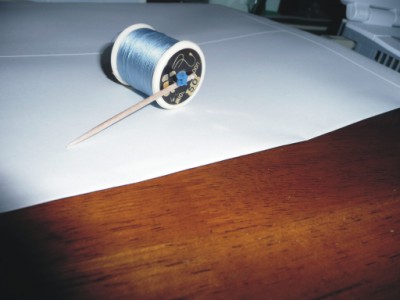

丂丂丂丒栚昗暔傊偺嬄妏傪掕傔傞婍嬶偺帺嶌椺仺壓偺幨恀傪尒偰偔偩偝偄丅

#603 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒抧恾丄暘搙婍

丂丂丂丒暥朳嬶偺暘搙婍偼彫偝偄偺偱丄惓妋側妏搙傪媮傔傞偨傔丄戝偒側暘搙婍傪

丂丂丂丂帺嶌偟偰偍偒傑偡丅

丂丂丂丒偝傜偵丄崅搙乮偡側傢偪嬄妏乯傪媮傔傞偵偼丄乽妋偐側乿墧捈偁傞偄偼悈暯

丂丂丂丂傪昁梫偲偟傑偡丅偦偺偨傔偺憰抲傕帺嶌偟偰偍偔偲傛偄偱偟傚偆丅

丂丂丂丒栚昗暔傊偺嬄妏傪掕傔傞婍嬶偺帺嶌椺仺壓偺幨恀傪尒偰偔偩偝偄丅

丂丂丂

丂丂丂 #604 幚尡偺幚峴偲寢壥

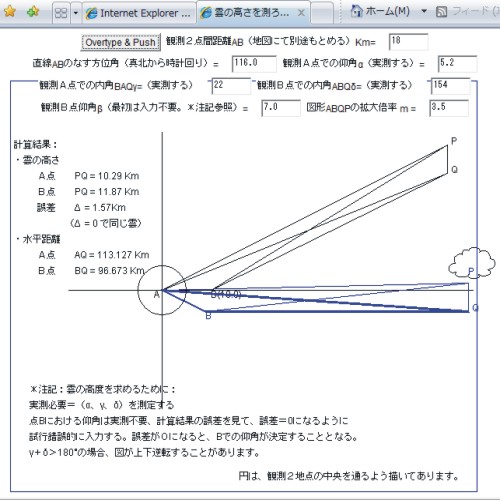

丒帺戭偱塤偺崅搙偲曽妏乮偙偺幚尡偺偲偒偼惣乯傪暘搙婍偱寁應偡傞乮崅搙兛亖俀俋亱乯

丂丂丂丒侾俲俵掱搙棧傟偨抧揰偱丄塤偺曽妏乮摨偠偔惣乯傪暘搙婍偱寁應偡傞乮崅搙兝亖侾俁亱乯

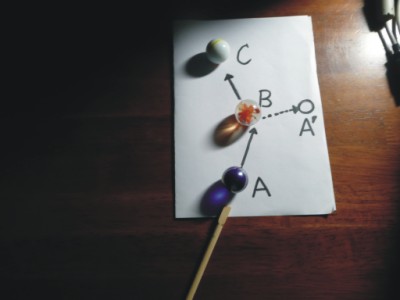

丂丂丂丒抧恾忋偱帺戭乮A揰乯偲丄傕偆堦偐強偺娤應揰乮B揰乯傪掕傔丄AB娫偺嫍棧L傪媮傔傞乮L=1200m)

丂丂丂丒AB偺捈慄偼寁應懳徾偲偟偨塤埵抲傪娷傒摨堦捈慄忋偵偁傞偲偡傞丅

丂丂丂丒婔壗妛偺栤戣偱偡丅塤偺崅搙H=Lx乮tan兛倶tan兝乯/(tan兛-tan兝)丂偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒彫妛惗偵偲偭偰偼傑偩廗偭偰偄側偄栤戣偱偡偑丄墘嶼偼偛偔娙扨偱偡丅

丂丂丂丒H=1200x0.554X0.231/(0.554-0.231)佮475m 偲側傝傑偡丅

丒寁嶼偺偨傔偺悢昞偱偡丅(妏搙兛偺偲偒偺tan兛偺抣傪媮傔傞)

#604 幚尡偺幚峴偲寢壥

丒帺戭偱塤偺崅搙偲曽妏乮偙偺幚尡偺偲偒偼惣乯傪暘搙婍偱寁應偡傞乮崅搙兛亖俀俋亱乯

丂丂丂丒侾俲俵掱搙棧傟偨抧揰偱丄塤偺曽妏乮摨偠偔惣乯傪暘搙婍偱寁應偡傞乮崅搙兝亖侾俁亱乯

丂丂丂丒抧恾忋偱帺戭乮A揰乯偲丄傕偆堦偐強偺娤應揰乮B揰乯傪掕傔丄AB娫偺嫍棧L傪媮傔傞乮L=1200m)

丂丂丂丒AB偺捈慄偼寁應懳徾偲偟偨塤埵抲傪娷傒摨堦捈慄忋偵偁傞偲偡傞丅

丂丂丂丒婔壗妛偺栤戣偱偡丅塤偺崅搙H=Lx乮tan兛倶tan兝乯/(tan兛-tan兝)丂偲側傝傑偡丅

丂丂丂丒彫妛惗偵偲偭偰偼傑偩廗偭偰偄側偄栤戣偱偡偑丄墘嶼偼偛偔娙扨偱偡丅

丂丂丂丒H=1200x0.554X0.231/(0.554-0.231)佮475m 偲側傝傑偡丅

丒寁嶼偺偨傔偺悢昞偱偡丅(妏搙兛偺偲偒偺tan兛偺抣傪媮傔傞)

兛丂tan兛 | 兛丂tan兛 |

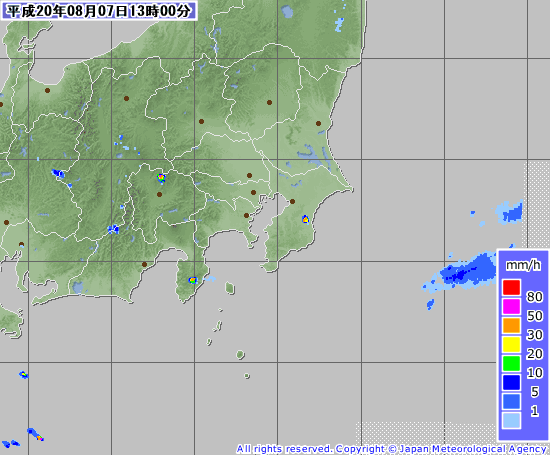

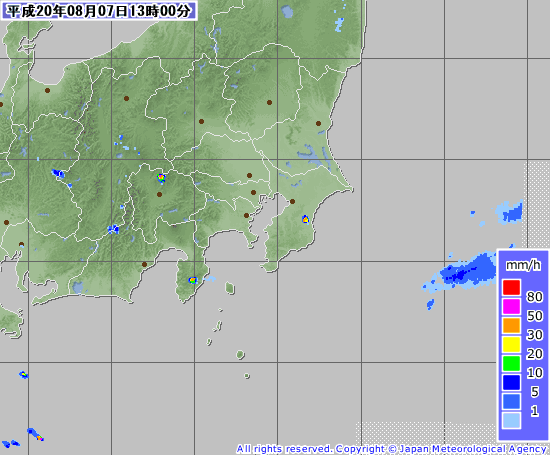

敪払拞偺愊棎塤丄嬄妏侾俀亱 | 婥徾挕偺儗乕僟乕夋憸偱偡丄嫍棧佮60Km |

帺戭偱嶣塭丄 | 塇揷偐傜偺夋憸 |

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

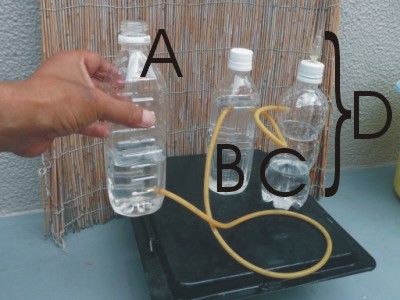

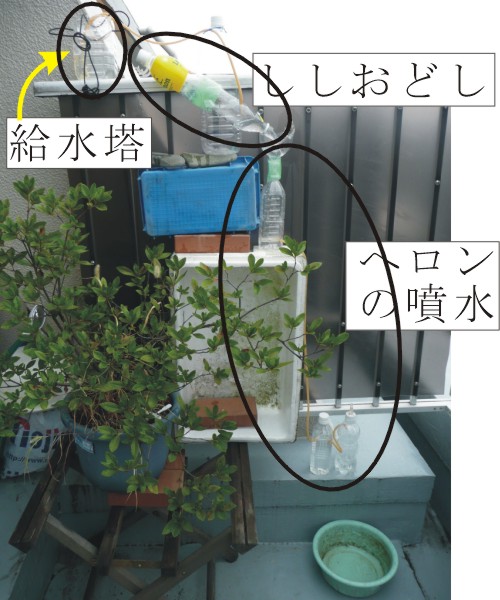

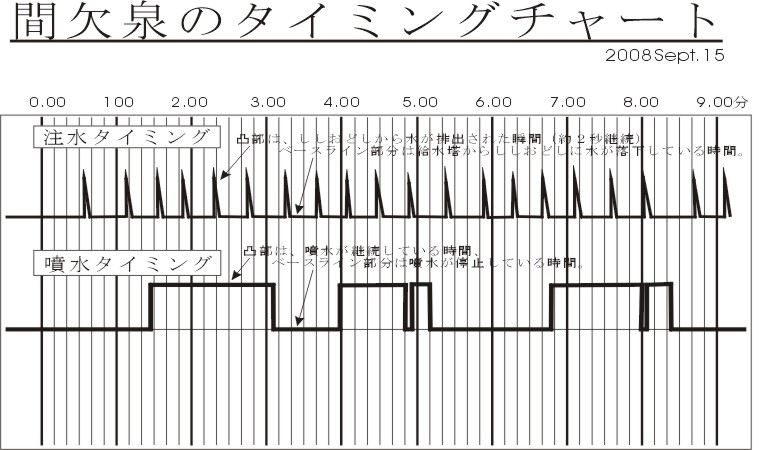

| 僿儘儞偺暚悈丅偟偟偍偳偟偺A晹偐傜僿儘儞偺暚悈偺 A晹偵悈偑拲偑傟丄D晹偐傜悈偑暚弌偟傑偡丅

| 偟偟偍偳偟丅偙偺偟偟偍偳偟偑僇僞儞偲側偭偨帪偵丄悈偑丄 僿儘儞偺暚悈偺A晹偵拲偑傟傞傛偆偵憰抲偺埵抲娭學傪愝掕偟傑偡

|

娫寚愹1乮慡宨乯

| 娫寚愹2乮偟偟偍偳偟偑孹偄偨偲偒乯

娫寚愹3乮娫寚揑暚悈乯

|

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

巺姫偒幵乮憱峴拞乯

| 巺姫偒幵偺斀懳懁

|

巺姫偒幵乮捿傝壓偘偨忬懺偱偡乯

| 備傞偄嶁摴傪搊傞巺姫偒幵 > >

|

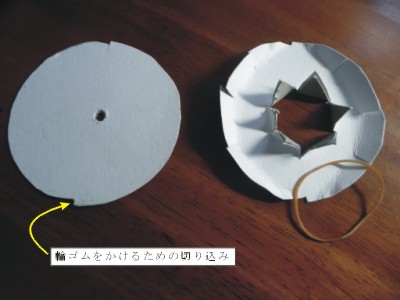

| 幨恀嵍丄儃乕儖巻傪墌斦忬偵愗傝偸偔 幨恀塃丄墌斦偺墢傪愜傝嬋偘偰僋僢僔儑儞偲偡傞丅

|

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

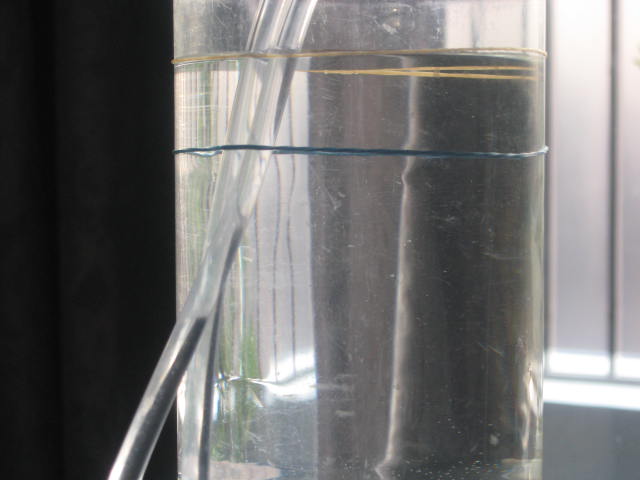

幨恀嵍丄梕婍偺掙柺 |

幨恀拞丄夞揮慜 |

幨恀塃丄夞揮拞 |

嵍夞揮偺僐儅丄嵍幬壓曽岦傊摦偔

|

塃夞揮偺僐儅丄塃幬壓曽岦傊摦偔

|

#663 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒價乕嬍丄妱傝偽偟丄僥乕僽儖

#664 幚尡偺幚峴偲寢壥

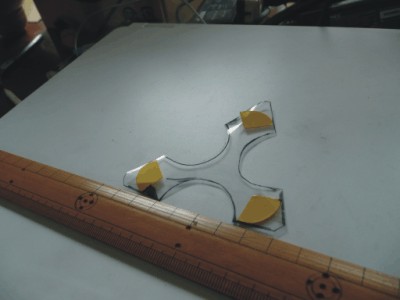

丒價乕嬍傪俁屄乮俙丄俛丄俠乯僥乕僽儖偺忋偵棧偟偰偍偔丅

丂丂丂丒妱傝偽偟傪僉儏乕乮Cue乯戙傢傝偵偟偰丄侾屄偺價乕嬍俙傪偆偮丅

丂丂丂丒懪偨傟偨價乕嬍俙偼價乕嬍俛偵偁偨傝丄價乕嬍俛偼價乕嬍俠偵摉偨傞丅

#665 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒僥乕僽儖偑側偔偰傕丄傗傗戝偒偄暯偨偄壻巕敔傪巊偭偰傕妝偟傔傞丅

丂丂丂丒僥乕僽儖偵偼丄僥乕僽儖僋儘僗偑偐偐偭偨傑傑偱傕偐傑偄傑偣傫丅

丂丂丂丒峝偄栘埥偄偼嬥懏朹傪暻偲偟偰丄俙傗俛傪斀幩偝偣偰傕柺敀偄丅

丂丂丂丒俙丄俛丄俠偺憡屳偺埵抲娭學傪曄偊偰丄摉偨傞妏搙傪偝傑偞傑偵曄偊偰傒傛偆丅

丂丂丂丂乮價乕嬍俙丄俛丄俠傪捈慄忋偵側傜傋偰懪偭偨傝丄暻偵摉偰偰僋僢僔儑儞偲偟偰傒傛偆丅乯

丂丂丂丒價乕嬍偺悢傪係乣俆屄偵憹傗偟偰丄梀傫偱傒傛偆丅

#666 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒塣摦検偺曐懚偺朄懃傪幚姶偟傑偡丅

丂丂丂丒堦偮偺暔懱偺塣摦偑丄懠偺暔懱偺塣摦傪堷偒婲偙偟丄偦偙偵怴偨側塣摦偑惗偠丄

丂丂丂丂埲崀丄塣摦偑楢嵔斀墳揑偵揱払偝傟傑偡丅

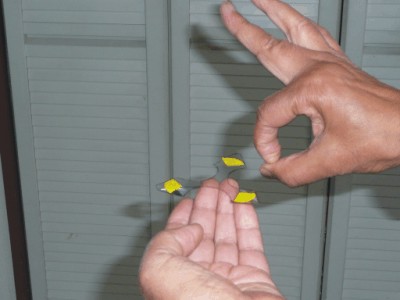

丂丂丂丒侾屄偺價乕嬍偑摨帪揑偵俀屄偺價乕嬍偵摉偨傟偽丄塣摦偑暘妱偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂丂丂丒偦偟偰丄塣摦偼師戞偵尭悐偟偰偄偔偙偲偵傕婥偯偔偱偟傚偆丅

#667 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒傛偔偁傞幚尡偱偡偑丄價乕嬍傪俀偮埲忋丄摨偠挿偝偺巺偱捿傞偟偰丄僇僠僇僠尵傢偣偰傕傛偄偱偟傚偆丅

丂丂丂丒暔懱乮偨偲偊偽儃乕儖丄偨偲偊偽愇乯傪懪偭偨傝丄廟偭偨傝丄搳偘偨傝偡傞偲丄偦偺暔懱偼塣摦偟傑偡丅

丂丂丂丂塣摦偵偼丄偦偺塣摦偺尮愹偲側偭偰偄傞椡傗塣摦偑懚嵼偟傑偡丅倣倗偱偁傝丄倣倴偱偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡偱偼暔懱偑乽捈慄塣摦乿偡傞偙偲丄偝偣傜傟傞偙偲傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺捈慄塣摦偐傜丄乽夞揮塣摦乿傪堷偒弌偡偙偲偼壜擻偱偟傚偆偐丅

丂丂丂丂偦偺偨傔偺忦審偼壗偱偟傚偆偐丅仺塣摦偺曽岦傪曄偊偰傗傞昁梫偑偁傝傑偡偹丅

丂丂丂丒偙偆偄偆栤戣堄幆傪傕偮偲丄榖偼懍搙乮倴乯偲偐壛懍搙乮倗乯偲尵偆塣摦偺杮幙偵敆偭偰偄偒傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

#663 幚尡憰抲偺惢嶌 and/or 弨旛

丒價乕嬍丄妱傝偽偟丄僥乕僽儖

#664 幚尡偺幚峴偲寢壥

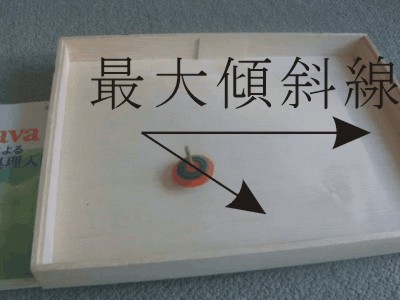

丒價乕嬍傪俁屄乮俙丄俛丄俠乯僥乕僽儖偺忋偵棧偟偰偍偔丅

丂丂丂丒妱傝偽偟傪僉儏乕乮Cue乯戙傢傝偵偟偰丄侾屄偺價乕嬍俙傪偆偮丅

丂丂丂丒懪偨傟偨價乕嬍俙偼價乕嬍俛偵偁偨傝丄價乕嬍俛偼價乕嬍俠偵摉偨傞丅

#665 幚尡傪岠壥揑偵峴偆偨傔偺岺晇丄拲堄揰摍

丒僥乕僽儖偑側偔偰傕丄傗傗戝偒偄暯偨偄壻巕敔傪巊偭偰傕妝偟傔傞丅

丂丂丂丒僥乕僽儖偵偼丄僥乕僽儖僋儘僗偑偐偐偭偨傑傑偱傕偐傑偄傑偣傫丅

丂丂丂丒峝偄栘埥偄偼嬥懏朹傪暻偲偟偰丄俙傗俛傪斀幩偝偣偰傕柺敀偄丅

丂丂丂丒俙丄俛丄俠偺憡屳偺埵抲娭學傪曄偊偰丄摉偨傞妏搙傪偝傑偞傑偵曄偊偰傒傛偆丅

丂丂丂丂乮價乕嬍俙丄俛丄俠傪捈慄忋偵側傜傋偰懪偭偨傝丄暻偵摉偰偰僋僢僔儑儞偲偟偰傒傛偆丅乯

丂丂丂丒價乕嬍偺悢傪係乣俆屄偵憹傗偟偰丄梀傫偱傒傛偆丅

#666 幚尡偺夝愢 and/or 娭楢幚尡

丒塣摦検偺曐懚偺朄懃傪幚姶偟傑偡丅

丂丂丂丒堦偮偺暔懱偺塣摦偑丄懠偺暔懱偺塣摦傪堷偒婲偙偟丄偦偙偵怴偨側塣摦偑惗偠丄

丂丂丂丂埲崀丄塣摦偑楢嵔斀墳揑偵揱払偝傟傑偡丅

丂丂丂丒侾屄偺價乕嬍偑摨帪揑偵俀屄偺價乕嬍偵摉偨傟偽丄塣摦偑暘妱偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂丂丂丒偦偟偰丄塣摦偼師戞偵尭悐偟偰偄偔偙偲偵傕婥偯偔偱偟傚偆丅

#667 亂捛壛幚尡丄峫嶡摍亃

丒傛偔偁傞幚尡偱偡偑丄價乕嬍傪俀偮埲忋丄摨偠挿偝偺巺偱捿傞偟偰丄僇僠僇僠尵傢偣偰傕傛偄偱偟傚偆丅

丂丂丂丒暔懱乮偨偲偊偽儃乕儖丄偨偲偊偽愇乯傪懪偭偨傝丄廟偭偨傝丄搳偘偨傝偡傞偲丄偦偺暔懱偼塣摦偟傑偡丅

丂丂丂丂塣摦偵偼丄偦偺塣摦偺尮愹偲側偭偰偄傞椡傗塣摦偑懚嵼偟傑偡丅倣倗偱偁傝丄倣倴偱偡丅

丂丂丂丒偙偺幚尡偱偼暔懱偑乽捈慄塣摦乿偡傞偙偲丄偝偣傜傟傞偙偲傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂丂丂丂偙偺捈慄塣摦偐傜丄乽夞揮塣摦乿傪堷偒弌偡偙偲偼壜擻偱偟傚偆偐丅

丂丂丂丂偦偺偨傔偺忦審偼壗偱偟傚偆偐丅仺塣摦偺曽岦傪曄偊偰傗傞昁梫偑偁傝傑偡偹丅

丂丂丂丒偙偆偄偆栤戣堄幆傪傕偮偲丄榖偼懍搙乮倴乯偲偐壛懍搙乮倗乯偲尵偆塣摦偺杮幙偵敆偭偰偄偒傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

巻晽慏丄偨偨偔慜偺傊偙傫偩忬懺丅 |

巻晽慏丄偨偨偄偰娵偔朿傜傫偩忬懺丅 |

| 僽乕儊儔儞丄僐儞價僯曎摉偺奧傪棙梡偟偨丅 侾曈 9cm丄偙傟偱傕搳偘傞偲庤尦偵栠偭偰偒偨丅  |

僽乕儊儔儞丅 嬻拞偵偁傞丅  |

僽乕儊儔儞丄侾侽侽墌僔儑僢僾偱峸擖偟偨丅慡挿 37cm丅壨愳晘偱搳偘偨偑偆傑偔栠偭偰偙側偐偭偨丅  |

僽乕儊儔儞傪婘偺抂偵抲偒丄梼抂傪妱傝偽偟偱抏偔丅 |

僽乕儊儔儞傪巜愭偵嵹偣偰丄懠曽偺庤偺巜偱梼抂傪抏偔丅 |

僪儔僀傾僀僗偺墝丅嬻婥拞偱忲敪偟丄徚偊偰偄偔丅

| 柖悂偒偱偱偒偨悈揌丅嬻婥拞偱忲敪偟丄徚偊偰偄偔丅 丂

|

丂丂丂丒榖戣偼丄彮乆堎側傞偐傕抦傟側偄偑丄悈傪堦扷忲敪偝偣丄師偵嬅寢偝偣弮悈傪嶌傝弌偡丄偲尵偆偙偲傕壜擻偱偡丅

丂丂丂丂偙傟偼丄梞忋傗嵒敊偱丄堸傒悈傪嶌傞曽朄偲偟偰抦傜傟偰偄傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞

丂丂丂丒榖戣偼丄彮乆堎側傞偐傕抦傟側偄偑丄悈傪堦扷忲敪偝偣丄師偵嬅寢偝偣弮悈傪嶌傝弌偡丄偲尵偆偙偲傕壜擻偱偡丅

丂丂丂丂偙傟偼丄梞忋傗嵒敊偱丄堸傒悈傪嶌傞曽朄偲偟偰抦傜傟偰偄傑偡丅

愭摢傊栠傞 婥徾壢妛幚尡嫵幒丄堦棗昞丂僉僢僘偺婥徾幚尡丄堦棗昞