Return Home 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表 「気象実験クラブ」入会案内。

気象実験(#10)

実験の様子を写真で紹介します。

Originated 2008-08/08 Last Updated 2008-08/30,09/30,10/24,11/15,12/28, 2009-5/26, 6/23, 8/06, 11/01

EXPM10 雨粒の数をかぞえてみよう(コンビニ弁当の蓋+実験09)

EXPM11 竜巻2重連(ペットボトル2本+茶がら+バケツ)

EXPM12 怪力袋(スーパーのレジ袋+ストロー+輪ゴム+おもりとする本)

EXPM13 さかさまのビン(ペットボトル+どんぶり鉢程度の容器)

EXPM14 ヘロンの噴水(ペットボトル3本+ビニールチューブ+硬質の塩ビのパイプ+バケツ)

EXPM15 吸盤の力(吸盤+ひも+おもり)

EXPM16 浮沈子を作る(ペットボトル+醤油さし+ビーズ+バケツ)

EXPM17 閉じ込められたボール(スチロールのボール+ヘヤードライヤー)

EXPM18 氷つりの実験(氷+ひも+塩)

EXPM19 高気圧を作る(ペットボトル3本+ビニールチュープ+バケツ)

|

#100 実験10

雨は、線でなく「粒」なのだ。

粒であることを実感しよう。

#101 実験タイトル=雨粒の数をかぞえてみよう

#102 実験の狙い=雨粒の数と大きさの実感

平板の上に雨を受ける

|

#103 実験装置の製作 and/or 準備

・コンビニ弁当あるいは、漬物等のプラスチックの平らな板を用意します。

#104 実験の実行と結果

・雨が降り始めたときなどに、用意したプラスチックの平板に雨粒を受けます。

・数秒~10秒程度雨粒を平板に受けます。

・雨粒の個数を数えます。雨粒の直径をはかります。

#105 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・プラスチックの板以外にも、ガラス板や材木の板、小麦粉その他、

いろんなもので雨粒を受けてみましょう。

・写真のように雨粒が明瞭に残っています。

・単位時間当たりの落下してきた雨粒の個数がわかる。

・雨粒の直径がわかる。

#106 実験の解説 and/or 関連実験

・雨は、糸のように見えますが、実際には、丸い粒になっています。

・雨粒は何故丸いのか、の話もします。

・粒の個数や大きさから降水量を推定する方法を考えます。

・雨粒は何故糸のように見えたのか、の話をします。

・軒先からの雨だれも糸のようになって落ちます。

その時の(落下途中)の写真を示します(準備中です)→丸い粒になっている。

・空から雨以外にも、雪やあられなど、別の形のものも降ってきます。

・雨の楽しさと怖さの話をします。

・大台ケ原では、棒のような雨が降るようです。以下参照先の一例です。

大台ケ原の棒雨

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#110 実験11

本物の竜巻は、空気の回転によってできますが、流体の渦である、

と考えるなら、水の回転による渦も竜巻みたいなものです。

いささか遊び過ぎの感があるかも知れませんが、2重の竜巻を

作ってみましょう。

#111 実験タイトル=竜巻2重連

#112 実験の狙い=回転する物体にかかる遠心力と気圧

この竜巻の形成理由を考えよう

|

#113 実験装置の製作 and/or 準備

・円筒形の1.5リットルのペットボトル2本、

・工具としてキリの様な穴をあけるものを用意します。

・一本のボトルの底部を切り取ります。このボトルをAとします。他のボトルをBとします。

・ボトルのふたには、8~10mmの小穴を開けます。

・バケツと水を用意します。

#114 実験の実行と結果

・ボトルBに水を入れ、小穴のあいた蓋を装着します。

・ボトルAをボトルBに連結し、1本の長いボトルにします。

・ボトルAにも水を入れ、小穴のあいた蓋をします。

・全体を回転します。

・泡が順次立ち上り、やがて、この泡が連なって1本の空気の

管になり竜巻となります。

・ボトルA、B両方において竜巻ができます。

・ボトルBの底部を切り離した場合も竜巻ができますが、

竜巻の継続時間がいささか短くなります。

#115 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ボトルAの底部を切り取るときできるだけ丁寧に切り取ること。

・ボトルA、Bにいれる水量はある程度試行錯誤してみます。

・蓋の小穴が小さいと細い空気の管ができますが、

竜巻としての成長が若干困難です。

・小穴の所にビニールパイプを通した場合、どうなるでしょうか。

竜巻ができにくくなります。空気(の泡)が細い管の中に入りにくくなるからです。

・ふたから噴出する水が、放射状になって流下する状態になると、竜巻の形成が良好です。

#116 実験の解説 and/or 関連実験

・ボトルを回転すると中の水も回転します。ふたに開けた小穴から空気が

入ってきて、立ち上っていきます。このとき泡にかかる遠心力は、回転中の

水にかかる遠心力よりも小さいので、泡はボトルの中心付近に集まりやすく

なり、したがって、やがて連結し、1本の空気の管となります。

・紅茶をかきまぜるとき、中心付近に軽い茶殻が集まるのと同じ原理です。

・回転を与えないと、空気の泡が順次立ち上っても、泡同士が連結することは

ありません。ふたに開ける穴の大きさ如何にもよりますが、水の流下が非常に

緩慢になります。

・ボトルAの底部を切り離さないままで、2つのボトルをふた同志で

連結して装置を作る方法もあります。このときには、2つの蓋を強力な

テープなどでしっかり、離れないように固定する必要があります。

連結部の中間に5円玉を挿入してあります。

・ペットボトルでなく、梅酒をつけるときのような大きなビンを使っても

竜巻ができます。しかし、全体を持ち上げて回転するのに力が必要で

疲れます。

・大き目のガラスコップでも継続時間は短いですが、竜巻ができますよ。

・実験13の逆さのビンの実験での水の流れ方も参考にしてください。

・関連実験:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験

EXPM64 渦の下の圧力 (回転流体下の静水圧実験)

EXPMA9 スピンダウン

EXPMM2 タッチダウン

EXPMM3 気圧のバランス

#117 【追加実験、考察等】

・さて、ペットボトルの上下の大きさを変えてみましょう。

一方を1.5L、他方を500CCのペットボトル2本を連結したものとします(下の写真左)。

・渦巻現象がみられます(写真中、右)。

・500CCのペットボトルを3本連結、4本連結しても、渦巻ができることがあります。

・ペットボトルでなく、梅酒をつけるときのような大きなビンを使っても

竜巻ができます。しかし、全体を持ち上げて回転するのに力が必要で

疲れます。

・大き目のガラスコップでも継続時間は短いですが、竜巻ができますよ。

・実験13の逆さのビンの実験での水の流れ方も参考にしてください。

・関連実験:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験

EXPM64 渦の下の圧力 (回転流体下の静水圧実験)

EXPMA9 スピンダウン

EXPMM2 タッチダウン

EXPMM3 気圧のバランス

#117 【追加実験、考察等】

・さて、ペットボトルの上下の大きさを変えてみましょう。

一方を1.5L、他方を500CCのペットボトル2本を連結したものとします(下の写真左)。

・渦巻現象がみられます(写真中、右)。

・500CCのペットボトルを3本連結、4本連結しても、渦巻ができることがあります。

(下)1.5Lx1本+(上)500ccx2本

| 渦巻現象がみられます

| ひっくり返して、もう少し近くで。

下のボトルにも渦ができる!

|

①立ち上っていく竜巻を作りましょう

・ドライアイスを使って煙を作り、ヘヤードライヤーで空気を吸引します。

(スーパーでアイスクリームや冷凍食品を買うと、ドライアイスをいれてくれるが、高くつく)。

(1)植木用の支柱と塩ビの透明なシートでやや太めの円筒形の容器を構成します。(直径20cm、高さ40cm)

(ダンボール箱があれば、それでも良いでしょう。)

(2)ペットボトルを使って、やや細い目の円筒形の長い容器とする。

(2)ペットボトルを使って、やや細い目の円筒形の長い容器とする。

(3)ペットボトル+線香の煙で、小さい竜巻ができますが、煙を多量に用意するのが大変です。

②垂れ下がっていく竜巻を作りましょう。

そして、竜巻のタッチダウンの様子を観察しましょう。

実験M2、タッチダウン

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

(3)ペットボトル+線香の煙で、小さい竜巻ができますが、煙を多量に用意するのが大変です。

②垂れ下がっていく竜巻を作りましょう。

そして、竜巻のタッチダウンの様子を観察しましょう。

実験M2、タッチダウン

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

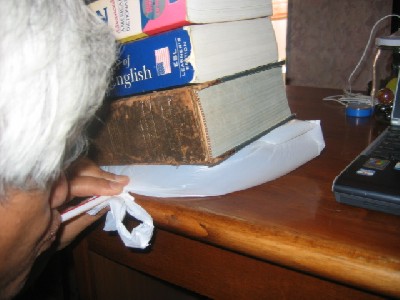

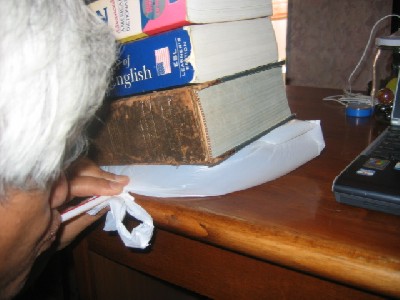

#120 実験12

辞書などの重量物の下にスーパーの買い物袋を置き、袋内部に空気を

吹き込みます。すると、重量物が簡単に持ち上がります。

子供たちに袋を押さえてもらい、力くらべしてみます。

#121 実験タイトル=怪力袋

#122 実験の狙い=空気の圧力を体感する

息を吹き込むと重たい辞書が持ち上がる

|

#123 実験装置の製作 and/or 準備

・スーパーのレジ袋、ストロー、輪ゴム、辞書

#124 実験の実行と結果

・レジ袋にストローを差し込み、輪ゴムできつく止めます。

・袋を机や台の上に置きます。

・袋の上に板を置き、その上に辞書などの重たいものを載せます。

・ストローで袋の中に空気を吹き込みます。

・重たい辞書が持ち上がります。

#125 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・板の面積や袋は、大きいほど楽にできるでしょう。

・袋の強度、袋とストローの密着性が成功のカギとなります。

・呼吸が苦しいときは、空気入れを利用しましょう。

・スーパーのレジ袋は扱いにくい。最近、写真のような、カルピスやゼリー等

の飲料が「紙?」or「プラスチック?」製の容器と言うのか袋というのか、そんなもの

にいれて売られているのに気付いた。袋は、小さいが、扱いやすい。

下の写真は袋を示す。

#126 実験の解説 and/or 関連実験

・小さい力が何ゆえ重たいものを持ち上げることができるのでしょうか。

パスカルの原理はどこに作用しているのでしょうか。

・もしうまくいったら、辞書の代わりに石油缶、或いは小さい子供さん

を板の上に乗せて、同じ実験を試みてください。

力いっぱい空気を吹き込みます。袋のジャッキみたいなものです。

空気は、1㎡当たり10トン、従って、0.3*0.3㎡当たり900kg持ち

上げます。

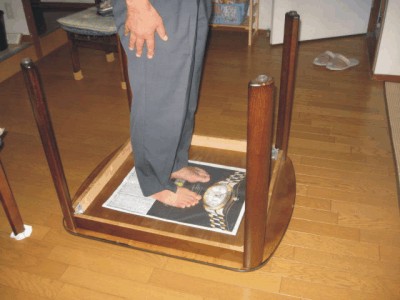

#127 【追加実験、考察等】

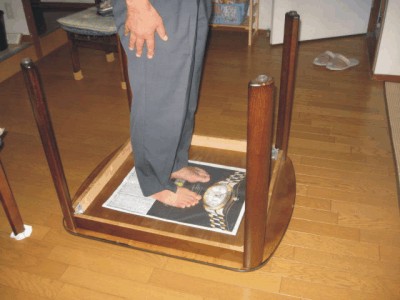

・スーパーのレジ袋でなく、もっと強力なものとして、自転車のタイヤチューブを使って、どれだけの重量に耐えられるか試してみました。

・自転車や自動車のタイヤの空気圧は、2~3(ゲージ)気圧の様です。

・写真左(タイヤチューブ)と、写真右(タイヤチューブの上に平板と人間、合計重量70Kgを乗せた状態)

#126 実験の解説 and/or 関連実験

・小さい力が何ゆえ重たいものを持ち上げることができるのでしょうか。

パスカルの原理はどこに作用しているのでしょうか。

・もしうまくいったら、辞書の代わりに石油缶、或いは小さい子供さん

を板の上に乗せて、同じ実験を試みてください。

力いっぱい空気を吹き込みます。袋のジャッキみたいなものです。

空気は、1㎡当たり10トン、従って、0.3*0.3㎡当たり900kg持ち

上げます。

#127 【追加実験、考察等】

・スーパーのレジ袋でなく、もっと強力なものとして、自転車のタイヤチューブを使って、どれだけの重量に耐えられるか試してみました。

・自転車や自動車のタイヤの空気圧は、2~3(ゲージ)気圧の様です。

・写真左(タイヤチューブ)と、写真右(タイヤチューブの上に平板と人間、合計重量70Kgを乗せた状態)

チューブの直径≒3cm、円周の長さ≒180cm、面積=3x180=540cm2

2気圧(ゲージ)の空気を入れたときには、絶対気圧は、3気圧となります。これは、3Kg/cm2に相当します。

従って、3X540=1,620Kgの重量に耐えられる計算となります。実際には、ゴムの強度いかんによります。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

チューブの直径≒3cm、円周の長さ≒180cm、面積=3x180=540cm2

2気圧(ゲージ)の空気を入れたときには、絶対気圧は、3気圧となります。これは、3Kg/cm2に相当します。

従って、3X540=1,620Kgの重量に耐えられる計算となります。実際には、ゴムの強度いかんによります。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#130 実験13

誰でもできる最もやさしい実験です。

しかも気象学の観点からは、とても大事な「静力学平衡」の実験

として、力のつり合いを眼前に見ることができます。

#131 実験タイトル=さかさまのビン

#132 実験の狙い=空気の力と圧力を体感する

渦を巻きながらガシャガシャ落ちる水

|

ボトルの口を水面に付けると、ピタリと止まる。

渦の残骸(しっぽ)が残る。

|

#133 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル(或いはビン)、水、バケツ或いはどんぶり鉢程度の容器

#134 実験の実行と結果

・ペットボトルに水を入れます。

・バケツの上でボトルをさかさまにします。

・水が流下してきます。

・ボトルの出口をバケツの水面につけます。

・水の流下が止まります。

#135 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ボトルをさかさまにして、水をガシャガシャ流下させてみます。

・ボトルの中の水を回転させると、渦ができて勢いよく流下します。

しかし、心配無用です。ピタッと(流下が)止まります。

・最初は洗面所や台所などで試行して、自信をつけてください。

・一升瓶で(本物のお酒で)行ってもよいでしょう。

・本物のビールを水代りに使うときには、泡が出るためバケツ

(あるいはジョッキ)の液面が見えにくくなるので、ほどほどの

ところで、ビンの出口を液面につけるようにします。

#136 実験の解説 and/or 関連実験

・ボトルの中の水と空気の合計による圧力がボトルの外の空気の

圧力に等しくなるところで、水の流下が止まります。

・ボトルの底に穴が開いていたら、この実験は成立しません。

・ボトルの底の小穴から空気を吸い出したら、ボトルの中の水位は

どのようになるでしょうか→実験01の台風の海水面吸い上げ効果実験と

同じ原理となります。あるいは、実験05の山で採取した空気の実験

とも同じ原理であることに気付きます。

・ボトル内の水に回転を与えると渦巻ができます。そして「竜巻」となります。

次の2種類の竜巻の作り方があります。

①よくある実験→実験11、竜巻2重連

②竜巻のタッチダウンを見る→実験M2、タッチダウン

#137 【追加実験、考察等】

・車にガソリンを入れるときのノズルもこの実験の原理が応用されていて、

ガソリンタンクの液面とノズルの先端が接した時に、ガソリンの(タンクへの)

流入が停止するようになっているようです。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

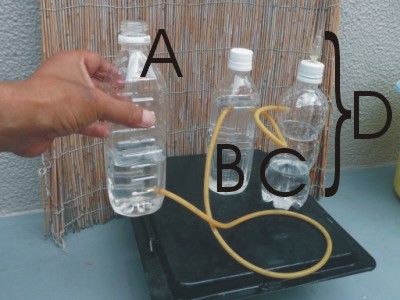

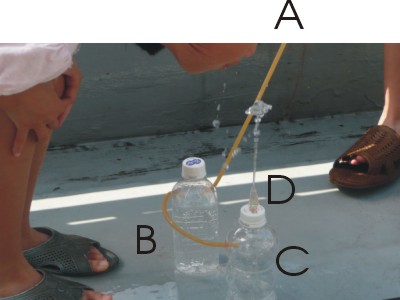

#140 実験14

ペットボトル3本を使って、圧力とエネルギーの伝達・変換過程を

目に見える形にします。そして、永久運動について考えます。

#141 実験タイトル=ヘロンの噴水、

#142 実験の狙い=圧力とエネルギーの伝達・変換過程を見る

装置の全景

|

噴水で遊んでいる様子

|

#143 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル3本、ビニールチューブ1~2m、

・キリ(千枚通し)、瞬間接着剤、

・水、洗面器

・ペットボトル3本(A、B、C)を写真のようにビニールチューブで

連結します。

・ボトルCのふたにキリで穴をあけ増す。

・この穴にチューブDを通します。

チューブDはボトルCの底部に達するあたりまでの長さにします。

・チューブとボトルおよびふたの接続部分での気密を保つため

接着剤で隙間を埋めます。

#144 実験の実行と結果

・ボトルBに水をあらかじめ入れておきます。

・次に、ボトルAにも水を入れます。

・写真のようにボトルAを高い位置におくと、

やがてボトルCのチューブDから噴水が出てきます。

・噴出した水は、洗面器で受け、「手動で」ボトルAに戻します。

#145 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ボトルAの高さが高いほど噴水の勢いが良好となります。

・チューブDの噴出孔の口径を絞ると、噴水の勢いが良好となります。

・ペットボトル、ふた、チューブの気密が完全に保たれないと、

良好な噴水が得られません。

#146 実験の解説 and/or 関連実験

・ボトルAの水の位置エネルギーがチューブDからの水の運動エネルギー

に変換されます。

・A~B~Cの水の流動に伴って、ボトルB、C内部の圧力が増加し、

その圧力がボトルC内の水を押し上げ、噴水となります。

・さて、チューブDの口径をしぼって噴水の高さを高くした場合、

その噴水の水はボトルAに自動的に戻ることができるでしょうか。

・筆者は、今のところ、もとへ戻すことに成功していません。

・エネルギー保存の法則に反すると考えられるのですが、

何かカラクリがあるのか、不勉強で分かりません。

もしあるとすると、サイフォンと連通管を使った圧力問題だと考えられます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#150 実験15

汁碗の蓋が取れないことがあります。台所には、吸盤を利用した

フックがあって、布巾やお玉じゃくしがかかっています。

昔ドイツで馬を使って行われた実験として有名な「マグデブルクの半球」、

そのミニテュア版を実現します。

#151 実験タイトル=吸盤の力

#152 実験の狙い=空気の力を体感する

吸盤を2個張り合わせた状態

|

吊り下げた様子

|

#153 実験装置の製作 and/or 準備

・吸盤2個、おもり(=ペットボトル+水)、ひも

#154 実験の実行と結果

・吸盤2個を互いに張り合わせて吸いつかせます。

・ボトルに水を入れ、吸いついている吸盤にひもでかけます。

・全体をひもでつるします。

#155 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・吸盤がつりさげることができる力(重さ)には限度があるので、

ほどほどの重さの水量にします。

・コンクリートの壁や材木などザラザラした表面では、吸着が困難です。

・台所や風呂場のしっかりしたタイル面やガラス面にはよく吸着します。

#156 実験の解説 and/or 関連実験

・吸盤の内側には空気の存在がなくなり、したがって、

その部分の空気の力がなくなります。一方、吸盤の外側には空気の

圧力がかかっているので、結果的に、吸盤の内面と外面の気圧差が

吸盤を吸い付かせる力となります。

・吸盤のサイズが大きいほど、つりさげる力は大きくなります。

・たとえば、30cm四方のゴムの吸盤は、計算上約900Kgの力に耐えられます。

・さて、吸盤1個をタイル面に吸いつかせた場合、つりさげる力はこの実験で

行った2個の場合の力と比べて、どちらが大きいでしょうか。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

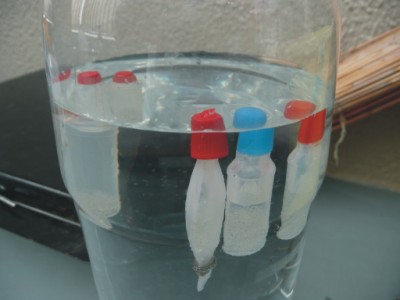

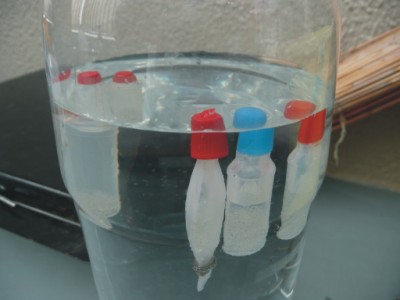

#160 実験16

よくある気象実験で、装置の製作(工作)も比較的容易です。

ボトルの横腹を押したりゆるめたりすると、浮沈子が下降したり、

上昇したりします。

#161 実験タイトル=浮沈子を作る

#162 実験の狙い=圧力の伝達と浮力を体感する。

いろんな形の浮沈子

|

浮力の調節(浮沈子の頭を水面スレスレにする)

|

ボトルの壁面を押すと、浮沈子が沈降する

|

#163 実験装置の製作 and/or 準備

・醤油さし数個、ビーズ少々、押しピン、ペットボトル、バケツ、水

・醤油さしにビーズ少々入れ、醤油さしの下部に押しピンで穴をあけ、

栓をし、これを浮沈子とします。

・この浮沈子をバケツ内の水に浮かし、浮沈子の浮き加減を調整します。

すなわち、浮沈子が水没してしまったり、或いは頭が水面から突出し

ないように、頭が水面スレスレになって浮くように、浮沈子内部に

ごく微量の水を出し入れして、浮力を調整します。

#164 実験の実行と結果

・ペットボトルに水を入れ、浮沈子も入れ、ボトルの栓をします。

・ボトルの横っ腹を押すと浮沈子が沈降します。

・押した力を緩めると、沈んでしまった浮沈子が上昇してきます。

#165 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・浮沈子の浮力調整が最も微妙な細かい準備作業です。

・浮沈子の中に入れるビーズや水の量は試行錯誤して決めます。

・ビーズや水でなくてもなんでも重さの調整がしやすいものを

浮沈子への負荷にするとよいでしょう。

・浮沈子の底部に小穴を開けましたが、開けなくてもOKです。

・しかし小穴があると、ボトルを押したとき、浮沈子内部の水位が

上昇するのが見えます。

・浮沈子がボトルの底に沈んでしまって、浮上できない場合は、

その浮沈子を取り出して、浮力を調整します。

→#167【追加実験】参照。

#166 実験の解説 and/or 関連実験

・ペットボトルの横っ腹を押したとき、ボトル内の空気の圧力が高まり、

この圧力が水に伝わり、水が浮沈子の小穴から浮沈子の中に入って

いきます。

・このとき、浮沈子の重量が増加し、浮力が減少し、浮沈子はペット

ボトル内を下降します。

・力を緩めると、浮沈子内部で高まっていた空気の圧力が、水を浮沈子

の外部へ小穴から押し出します。このとき浮力が回復して、浮沈子は

上昇します。

#167 【追加実験、考察等】

・浮沈子が沈んでしまった最大の原因は、浮沈子の浮力を(微妙に)調整

した時の「浮力と重力のバランス」が変わってしまったことにある、と

考えられます。以下いくつかの「浮沈子救出作戦」を試行してみましょう。

1 ボトル全体をゆすって泡立てると浮沈子に「泡」が付着し、浮力が増加し、

浮上することがあります。

2 ボトルを回転してやると、沈んでいた浮沈子が浮上します。この理由は、

狭い容器内で、水の回転に伴って鉛直流が生じ、この鉛直流に浮沈子が

のせられて浮上するのではないか、と想像します。

→→早速確認実験をしてみました。ビーカーに水と茶がらを入れて、ガラス棒

で水全体を回転して見ました。もちろん殆どの茶がらは横回転しました。

しかし、鉛直流は若干ありましたが、浮沈子を浮上させるほどの力が

あるかどうか、疑問です。

3 もとへ戻ってもう一度ペットボトルを回転します。気になったのは、

沈んだ浮沈子が「首振り運動」しながら上昇していたことでした。

その原因と結果はよく分かりません。

→→その後、#380、ブラックホールの実験中に気づいたのですが、#384に記述したように

物体は回転運動すると遠心力が増加し軌道が上昇する、ということです。

この現象がもしや浮沈子を押し上げる力になったか、と考えています。

(回転に伴う鉛直流の発現でもって説明するのは無理かも知れません。)

上述の2.と3.における疑問は、以下の実験で氷解しました。

EXPMA9 スピンダウン (ビン、茶がら、水)

EXPMB0 スピンアップ (ビン、茶がら、水)、浮沈子救出作戦

|

4 冷水or湯でボトル内の水温を調節すると、沈んだまま或いは沈まなかった

浮沈子が浮き上がったり、沈んだりすると考えられます。

ペットボトルの横腹に圧力を加えたと同様の効果が、温度を加減することに

よって「浮」と「沈」をコントロールすることができると考えられます。

→→そこで、早速浮沈子を沈め、ボトルに冷水を入れてみました。

しかし浮上できませんでした。

温度低下が不十分だった or 浮沈子自体が重すぎた、と考えられます。

・浮沈子の浮き沈みは、「圧力、温度いずれによっても実現できる」

ということは大変大事な自然の性質です。これは、力=エネルギー、の

等価性の話です。別の実験で確認します(#290、掲載準備中です)。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#170 実験17

空気や水などの流体が流れとなって運動しているとき、その流れ

の中にある物体は、流れに閉じ込められることがあります。

#171 実験タイトル=閉じ込められたボール

#172 実験の狙い=空気の流れに起因する効果を体感する

こんなに大きいボールでも浮遊したまま落下しない

|

#173 実験装置の製作 and/or 準備

・ポリスチロールのボール、ヘヤードライヤー

#174 実験の実行と結果

・ヘヤードライヤーで空気を上方へ吹き流す。

・空気の流れの中にボールを入れるとボールは気流の中で浮遊します。

・流れの方向を斜めに傾けてみても、ボールは気流の中にとじこめられています。

#175 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・ボールはできるだけ軽いものがよいでしょう。

・風船の場合は、何かおもりをつけてみてください。

#176 実験の解説 and/or 関連実験

・流れの中の物体に対し、空気の流れの中心付近と流れの外周付近

とでは、流れの速さが若干異なり、この間には圧力の差ができます。

・中心付近の圧力は小さく、外側付近の圧力は大きくなります。

・ボールが自重やちょっとした慣性力によって流れから外れようと

するとき、それらによる力が圧力差より小さい場合は、ボールは

気流の中にとどまります。気流の中に閉じ込められ、外へ逃げ出す

ことができなくなる、と言い換えてもいいでしょう。

・河川の堰のあるところでゴミが固まって浮遊し、流れていかない

状況も同じ原理です。

・関連実験36、吸いつくスプーンも同様の現象です。

#177 【追加実験、考察等】

・ボールの代わりに、紙風船を使ってみよう。風量が大きいと、天井まで届きます。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

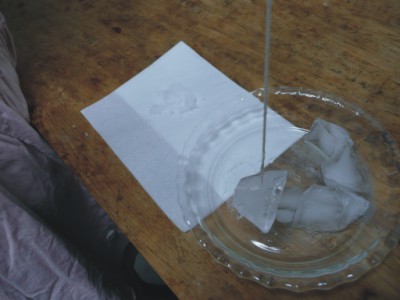

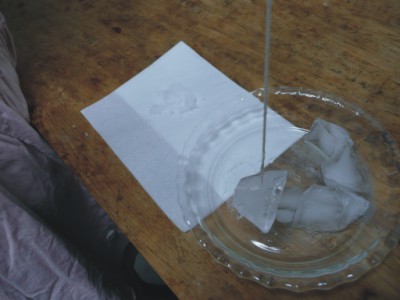

#180 実験18

#181 実験タイトル=氷つりの実験

#182 実験の狙い=氷で遊びながらその不思議さに気付かせる

氷をつりあげる

| つった氷を食べる

|

#183 実験装置の製作 and/or 準備

・氷、糸、塩、皿

#184 実験の実行と結果

・冷凍庫から氷を取り出し、皿に載せます。

・氷の上に糸を横たえます。

・氷の上に横たわった糸及びその周辺に塩を振りかけます。

・しばらくして、糸の一端を引き上げます。

・氷が吊るされます。

#185 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・うまく吊り上げることができないことがあります。

・糸を氷の中心付近を通るようにかけます。

・糸の太さを変えてみます。

・かける塩の量を加減します。→氷に塩をかける実験の#507参照

・糸が氷にかかる接触長さを長くします。

・氷に掛ける糸の本数を増やします。

・氷の厚さを半分くらいにして、氷の重量を軽くします。

・糸の代わりに細長い布片を使ってみます。

・糸や布を少し湿らせてみます。

#186 実験の解説 and/or 関連実験

・凝固点降下の利用です。

・道路の凍結を防ぐ融雪剤の働きと同じ原理です。

・塩の代わりに砂糖で行ってみてください。

・凝固点降下は沸点の上昇とも関係があります。

・冷凍庫から取り出した氷の表面温度を放射温度計で計測すると、

マイナス10度以下です。真夏の室温の中で放置すると、やがて

マイナス3度くらいにまで表面温度が上昇してきます。このとき、

氷に塩をかけると、みるみるうちに温度が下がっていき、

マイナス10度以下になります。

・氷を糸で切って、複氷の実験も行ってみてください。

#187 【追加実験、考察等】

・冷凍庫から取り出したばかりの氷は、温度が非常に低く、

写真のように指先にくっつきます。 先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

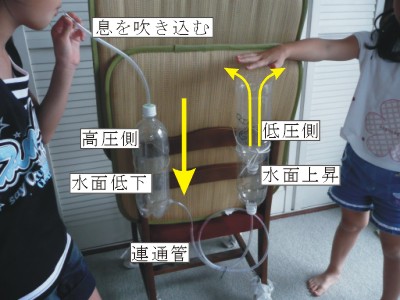

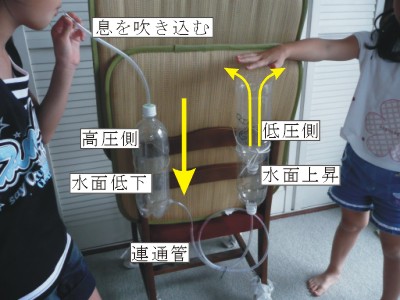

#190 実験19

実験01で台風による海水面上昇効果の実験を行いました。

今度は、高気圧を作って海水面を低下させます。

このとき低圧側の水位上昇が目立ちますが、そのほかにも

考えることがありますよ。

#191 実験タイトル=高気圧を作る

#192 実験の狙い=高気圧を作り、気圧の力を体感し、さらには

空気の流れにも想い至ることとする。

#193 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル3本、ビニールチューブ、バケツ、水

・高圧側は、密閉容器になるようにします。

・低圧側は、ボトル2本を連結し、上部を解放端とします。

・写真のように高圧側のペットボトルをビニールチューブで

低圧側のペットボトルへ連結します。

#194 実験の実行と結果

・ボトルに水を入れます。高さは半分程度にします。

・高圧側、低圧側の水位が連通管を経由して同じ高さになります。

・高圧側から息を吹き込みます。

・低圧側の水位が上昇します。

・低圧側の解放端から空気が流れ出します(目には見えません)。

#195 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・高圧側、低圧側を連結する方法としては、ペットボトルを

連続的に連結してもOKですが、工作が難しいです。

・このため、曲がった部分はビニールチューブで代替します。

機能的には同じです。

・高圧側で吹き込んだ息による圧力が効果的に水面を押すように

するため、栓の部分の気密をシッカリします。

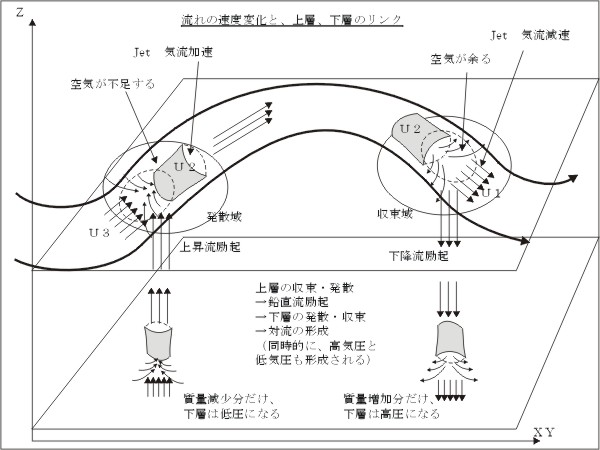

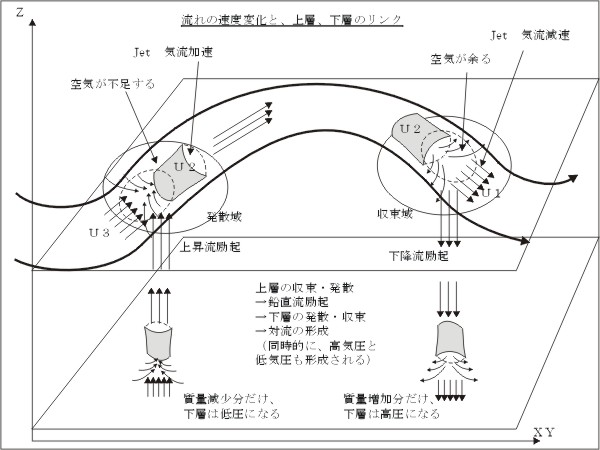

#196 実験の解説 and/or 関連実験

・高圧側の水面は加えられる圧力によって、高さが低下します。

・高圧側から加えられた圧力は、低圧側の水位上昇の原因となります。

・低圧側の水の上にあった空気はボトルの上部(解放端)からあふれ

出します。

・これは上昇気流が上空で水平方向に流れだすのと似ています。

・低圧側のペットボトルの上部が密閉されていると、高圧側の圧力を

少々大きくしても水位は上昇し難くなります。

・実際の気象空間では、低圧側の上空で水平方向に流れ出した空気は

高圧側の上空で吸い込まれ、全体的に流れが循環(対流)します。

・高気圧と低気圧は、空気の流れの中にあって、空気は連続して循環しています。

この様子を下図に示します。

#193 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル3本、ビニールチューブ、バケツ、水

・高圧側は、密閉容器になるようにします。

・低圧側は、ボトル2本を連結し、上部を解放端とします。

・写真のように高圧側のペットボトルをビニールチューブで

低圧側のペットボトルへ連結します。

#194 実験の実行と結果

・ボトルに水を入れます。高さは半分程度にします。

・高圧側、低圧側の水位が連通管を経由して同じ高さになります。

・高圧側から息を吹き込みます。

・低圧側の水位が上昇します。

・低圧側の解放端から空気が流れ出します(目には見えません)。

#195 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・高圧側、低圧側を連結する方法としては、ペットボトルを

連続的に連結してもOKですが、工作が難しいです。

・このため、曲がった部分はビニールチューブで代替します。

機能的には同じです。

・高圧側で吹き込んだ息による圧力が効果的に水面を押すように

するため、栓の部分の気密をシッカリします。

#196 実験の解説 and/or 関連実験

・高圧側の水面は加えられる圧力によって、高さが低下します。

・高圧側から加えられた圧力は、低圧側の水位上昇の原因となります。

・低圧側の水の上にあった空気はボトルの上部(解放端)からあふれ

出します。

・これは上昇気流が上空で水平方向に流れだすのと似ています。

・低圧側のペットボトルの上部が密閉されていると、高圧側の圧力を

少々大きくしても水位は上昇し難くなります。

・実際の気象空間では、低圧側の上空で水平方向に流れ出した空気は

高圧側の上空で吸い込まれ、全体的に流れが循環(対流)します。

・高気圧と低気圧は、空気の流れの中にあって、空気は連続して循環しています。

この様子を下図に示します。

#197 【追加実験、考察等】

・低圧側のボトルの長さを長くして、高圧側からさらに息を

吹き込みます。どの程度の高さまで実現できるでしょうか。

遊びながら実験してください。

・なお、台風の海水面吸い上げ効果はそれなりに顕著な現象ですが、

高気圧による水面低下は問題にはならないようです。なぜでしょうか。

・高気圧による海水面の低下は顕著には見えませんが、たとえば

アネロイド気圧計の空盒を圧縮したり、フォルタン型気圧計の水銀面を

押し下げ&水銀柱が押し上げられます。

こちらの実験も行ってください:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験(ペットボトル4本+ビニールチュープ+バケツ)

EXPMN8 高気圧と低気圧 (ペットボトル、ビニールチューブ、風船、洗面器)

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#197 【追加実験、考察等】

・低圧側のボトルの長さを長くして、高圧側からさらに息を

吹き込みます。どの程度の高さまで実現できるでしょうか。

遊びながら実験してください。

・なお、台風の海水面吸い上げ効果はそれなりに顕著な現象ですが、

高気圧による水面低下は問題にはならないようです。なぜでしょうか。

・高気圧による海水面の低下は顕著には見えませんが、たとえば

アネロイド気圧計の空盒を圧縮したり、フォルタン型気圧計の水銀面を

押し下げ&水銀柱が押し上げられます。

こちらの実験も行ってください:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験(ペットボトル4本+ビニールチュープ+バケツ)

EXPMN8 高気圧と低気圧 (ペットボトル、ビニールチューブ、風船、洗面器)

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

Return Home

気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表 「気象実験クラブ」入会案内。

AZURE WINFORT

・ペットボトルでなく、梅酒をつけるときのような大きなビンを使っても

竜巻ができます。しかし、全体を持ち上げて回転するのに力が必要で

疲れます。

・大き目のガラスコップでも継続時間は短いですが、竜巻ができますよ。

・実験13の逆さのビンの実験での水の流れ方も参考にしてください。

・関連実験:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験

EXPM64 渦の下の圧力 (回転流体下の静水圧実験)

EXPMA9 スピンダウン

EXPMM2 タッチダウン

EXPMM3 気圧のバランス

#117 【追加実験、考察等】

・さて、ペットボトルの上下の大きさを変えてみましょう。

一方を1.5L、他方を500CCのペットボトル2本を連結したものとします(下の写真左)。

・渦巻現象がみられます(写真中、右)。

・500CCのペットボトルを3本連結、4本連結しても、渦巻ができることがあります。

・ペットボトルでなく、梅酒をつけるときのような大きなビンを使っても

竜巻ができます。しかし、全体を持ち上げて回転するのに力が必要で

疲れます。

・大き目のガラスコップでも継続時間は短いですが、竜巻ができますよ。

・実験13の逆さのビンの実験での水の流れ方も参考にしてください。

・関連実験:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験

EXPM64 渦の下の圧力 (回転流体下の静水圧実験)

EXPMA9 スピンダウン

EXPMM2 タッチダウン

EXPMM3 気圧のバランス

#117 【追加実験、考察等】

・さて、ペットボトルの上下の大きさを変えてみましょう。

一方を1.5L、他方を500CCのペットボトル2本を連結したものとします(下の写真左)。

・渦巻現象がみられます(写真中、右)。

・500CCのペットボトルを3本連結、4本連結しても、渦巻ができることがあります。

(2)ペットボトルを使って、やや細い目の円筒形の長い容器とする。

(2)ペットボトルを使って、やや細い目の円筒形の長い容器とする。

(3)ペットボトル+線香の煙で、小さい竜巻ができますが、煙を多量に用意するのが大変です。

②垂れ下がっていく竜巻を作りましょう。

そして、竜巻のタッチダウンの様子を観察しましょう。

実験M2、タッチダウン

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

(3)ペットボトル+線香の煙で、小さい竜巻ができますが、煙を多量に用意するのが大変です。

②垂れ下がっていく竜巻を作りましょう。

そして、竜巻のタッチダウンの様子を観察しましょう。

実験M2、タッチダウン

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#126 実験の解説 and/or 関連実験

・小さい力が何ゆえ重たいものを持ち上げることができるのでしょうか。

パスカルの原理はどこに作用しているのでしょうか。

・もしうまくいったら、辞書の代わりに石油缶、或いは小さい子供さん

を板の上に乗せて、同じ実験を試みてください。

力いっぱい空気を吹き込みます。袋のジャッキみたいなものです。

空気は、1㎡当たり10トン、従って、0.3*0.3㎡当たり900kg持ち

上げます。

#127 【追加実験、考察等】

・スーパーのレジ袋でなく、もっと強力なものとして、自転車のタイヤチューブを使って、どれだけの重量に耐えられるか試してみました。

・自転車や自動車のタイヤの空気圧は、2~3(ゲージ)気圧の様です。

・写真左(タイヤチューブ)と、写真右(タイヤチューブの上に平板と人間、合計重量70Kgを乗せた状態)

#126 実験の解説 and/or 関連実験

・小さい力が何ゆえ重たいものを持ち上げることができるのでしょうか。

パスカルの原理はどこに作用しているのでしょうか。

・もしうまくいったら、辞書の代わりに石油缶、或いは小さい子供さん

を板の上に乗せて、同じ実験を試みてください。

力いっぱい空気を吹き込みます。袋のジャッキみたいなものです。

空気は、1㎡当たり10トン、従って、0.3*0.3㎡当たり900kg持ち

上げます。

#127 【追加実験、考察等】

・スーパーのレジ袋でなく、もっと強力なものとして、自転車のタイヤチューブを使って、どれだけの重量に耐えられるか試してみました。

・自転車や自動車のタイヤの空気圧は、2~3(ゲージ)気圧の様です。

・写真左(タイヤチューブ)と、写真右(タイヤチューブの上に平板と人間、合計重量70Kgを乗せた状態)

チューブの直径≒3cm、円周の長さ≒180cm、面積=3x180=540cm2

2気圧(ゲージ)の空気を入れたときには、絶対気圧は、3気圧となります。これは、3Kg/cm2に相当します。

従って、3X540=1,620Kgの重量に耐えられる計算となります。実際には、ゴムの強度いかんによります。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

チューブの直径≒3cm、円周の長さ≒180cm、面積=3x180=540cm2

2気圧(ゲージ)の空気を入れたときには、絶対気圧は、3気圧となります。これは、3Kg/cm2に相当します。

従って、3X540=1,620Kgの重量に耐えられる計算となります。実際には、ゴムの強度いかんによります。

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#193 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル3本、ビニールチューブ、バケツ、水

・高圧側は、密閉容器になるようにします。

・低圧側は、ボトル2本を連結し、上部を解放端とします。

・写真のように高圧側のペットボトルをビニールチューブで

低圧側のペットボトルへ連結します。

#194 実験の実行と結果

・ボトルに水を入れます。高さは半分程度にします。

・高圧側、低圧側の水位が連通管を経由して同じ高さになります。

・高圧側から息を吹き込みます。

・低圧側の水位が上昇します。

・低圧側の解放端から空気が流れ出します(目には見えません)。

#195 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・高圧側、低圧側を連結する方法としては、ペットボトルを

連続的に連結してもOKですが、工作が難しいです。

・このため、曲がった部分はビニールチューブで代替します。

機能的には同じです。

・高圧側で吹き込んだ息による圧力が効果的に水面を押すように

するため、栓の部分の気密をシッカリします。

#196 実験の解説 and/or 関連実験

・高圧側の水面は加えられる圧力によって、高さが低下します。

・高圧側から加えられた圧力は、低圧側の水位上昇の原因となります。

・低圧側の水の上にあった空気はボトルの上部(解放端)からあふれ

出します。

・これは上昇気流が上空で水平方向に流れだすのと似ています。

・低圧側のペットボトルの上部が密閉されていると、高圧側の圧力を

少々大きくしても水位は上昇し難くなります。

・実際の気象空間では、低圧側の上空で水平方向に流れ出した空気は

高圧側の上空で吸い込まれ、全体的に流れが循環(対流)します。

・高気圧と低気圧は、空気の流れの中にあって、空気は連続して循環しています。

この様子を下図に示します。

#193 実験装置の製作 and/or 準備

・ペットボトル3本、ビニールチューブ、バケツ、水

・高圧側は、密閉容器になるようにします。

・低圧側は、ボトル2本を連結し、上部を解放端とします。

・写真のように高圧側のペットボトルをビニールチューブで

低圧側のペットボトルへ連結します。

#194 実験の実行と結果

・ボトルに水を入れます。高さは半分程度にします。

・高圧側、低圧側の水位が連通管を経由して同じ高さになります。

・高圧側から息を吹き込みます。

・低圧側の水位が上昇します。

・低圧側の解放端から空気が流れ出します(目には見えません)。

#195 実験を効果的に行うための工夫、注意点等

・高圧側、低圧側を連結する方法としては、ペットボトルを

連続的に連結してもOKですが、工作が難しいです。

・このため、曲がった部分はビニールチューブで代替します。

機能的には同じです。

・高圧側で吹き込んだ息による圧力が効果的に水面を押すように

するため、栓の部分の気密をシッカリします。

#196 実験の解説 and/or 関連実験

・高圧側の水面は加えられる圧力によって、高さが低下します。

・高圧側から加えられた圧力は、低圧側の水位上昇の原因となります。

・低圧側の水の上にあった空気はボトルの上部(解放端)からあふれ

出します。

・これは上昇気流が上空で水平方向に流れだすのと似ています。

・低圧側のペットボトルの上部が密閉されていると、高圧側の圧力を

少々大きくしても水位は上昇し難くなります。

・実際の気象空間では、低圧側の上空で水平方向に流れ出した空気は

高圧側の上空で吸い込まれ、全体的に流れが循環(対流)します。

・高気圧と低気圧は、空気の流れの中にあって、空気は連続して循環しています。

この様子を下図に示します。

#197 【追加実験、考察等】

・低圧側のボトルの長さを長くして、高圧側からさらに息を

吹き込みます。どの程度の高さまで実現できるでしょうか。

遊びながら実験してください。

・なお、台風の海水面吸い上げ効果はそれなりに顕著な現象ですが、

高気圧による水面低下は問題にはならないようです。なぜでしょうか。

・高気圧による海水面の低下は顕著には見えませんが、たとえば

アネロイド気圧計の空盒を圧縮したり、フォルタン型気圧計の水銀面を

押し下げ&水銀柱が押し上げられます。

こちらの実験も行ってください:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験(ペットボトル4本+ビニールチュープ+バケツ)

EXPMN8 高気圧と低気圧 (ペットボトル、ビニールチューブ、風船、洗面器)

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表

#197 【追加実験、考察等】

・低圧側のボトルの長さを長くして、高圧側からさらに息を

吹き込みます。どの程度の高さまで実現できるでしょうか。

遊びながら実験してください。

・なお、台風の海水面吸い上げ効果はそれなりに顕著な現象ですが、

高気圧による水面低下は問題にはならないようです。なぜでしょうか。

・高気圧による海水面の低下は顕著には見えませんが、たとえば

アネロイド気圧計の空盒を圧縮したり、フォルタン型気圧計の水銀面を

押し下げ&水銀柱が押し上げられます。

こちらの実験も行ってください:

EXPM01 台風の海水面の吸上げ効果実験(ペットボトル4本+ビニールチュープ+バケツ)

EXPMN8 高気圧と低気圧 (ペットボトル、ビニールチューブ、風船、洗面器)

先頭へ戻る 気象科学実験教室、一覧表 キッズの気象実験、一覧表